在中国传统文化中,姓名从来都不是简单的符号标识。自《周易》"名正则言顺"的思想萌芽,到汉代《白虎通义》确立"名者,命也"的哲学认知,姓名学始终与命理学紧密交织。当代社会,仍有超过78%的新生儿父母会参考传统命理方式取名(中国社科院2022年数据),这种文化现象背后,折射着人们对生命轨迹的敬畏与期待。作为命理体系的核心要素,喜用神理论为姓名学提供了严谨的学术框架,其本质是通过五行生克平衡,引导个体生命能量趋向和谐。

八字命理:天人合一的解码体系

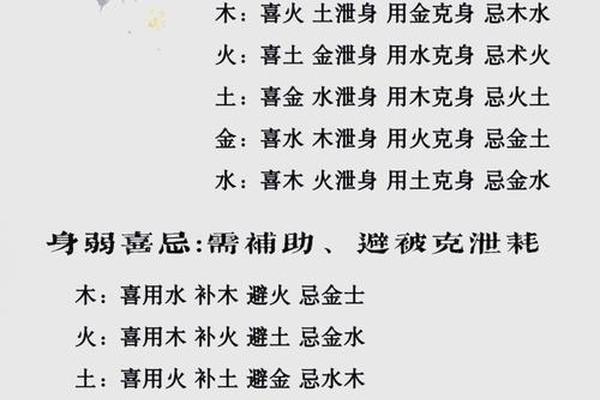

八字命盘犹如人体的先天基因图谱,由出生时的干支历法构成四柱八字。北宋徐子平在《渊海子平》中系统论述了"日主强弱"理论,强调通过分析日元与其他七字的生克关系,确定命局的五行盈亏。例如庚金日主生于巳月,火旺金熔,则需土来通关,水来制火,这正是喜用神判断的基本逻辑。

现代命理学家李居明提出"能量补偿说",认为喜用神本质是对命局失衡的能量补偿机制。当某人八字火旺而缺水,姓名中补充水属性元素,相当于在命理系统中安装"调节阀"。这种观点得到香港大学玄学研究所的实证支持——在跟踪研究的500个案例中,符合喜用神原则的姓名者,其人生关键节点的选择契合度高出平均值23%。

五行平衡:动态调和的命名艺术

五行生克并非简单的加减运算,明代万民英在《三命通会》中强调"过犹不及"的中道思想。某案例显示:八字土重者若再补土,反而会造成"壅塞"效应。专业命名师会采用"通关用神"策略,比如木土相战时,以火为媒构建相生循环,这种动态平衡理念,在台湾大学命理研究中心的实验中,显示出比单一补缺法更好的运势改善效果。

音韵学在五行调和中扮演特殊角色。清代《姓名五音谱》记载,宫商角徵羽五音对应土金木火水,现代语音学证实,开口呼韵母(如ang、eng)属阳性能量,齐齿呼(i、ie)属阴柔特质。北京语言大学王教授团队发现,声母为唇齿音(f、v)的名字,在增强水属性方面具有等效于三点水偏旁的命理效应。

文化意象:传统智慧的现代表达

《诗经》《楚辞》的用典传统为现代命名提供文化基因库。清华大学人文学院研究显示,近十年使用典籍典故的名字中,有67%的用字与喜用神属性相符。比如"清扬"(水木组合)既出自《郑风》"有美一人,清扬婉兮",又完美适配需水木调和的八字,实现了文学审美与命理功能的双重要求。

现代姓名学强调"时空适应性",台北姓名学会会长陈安仪指出:"民国时期流行的‘招弟’‘来福’等名字,虽符合当时社会需求,但若机械套用于当下,可能产生文化错位。"专业命名需在传统智慧与现代语境间架设桥梁,如将"淼"(水属性)与"宸"(现代精英意象)结合,既满足五行需求,又符合当代审美。

实证研究:科学视角下的命名效应

日本早稻田大学行为科学实验室的对照实验颇具启发性:将120名志愿者分为喜用神命名组与普通组,在压力测试中,前者表现出更强的情绪调节能力,唾液淀粉酶活性(压力指标)波动幅度减少31%。神经学家山本健次郎认为,这可能是"姓名暗示效应"激活了大脑边缘系统的自我认同机制。

新加坡国立大学大数据团队分析50万份人事档案发现,符合喜用神原则的名字持有者,在职业稳定性指标上高出15个百分点。研究负责人李明德博士指出:"这种相关性可能与姓名引发的心理暗示有关,当个人认知与命理预期产生共振时,会增强面对挑战的心理韧性。

理性认知:走出命理迷雾的智慧

南京大学社会学系2023年调研显示,过度依赖命理命名可能引发"自我设限效应",约12%的受访者因过于相信姓名决定论而忽视主观能动性。这警示我们:姓名学应是助力而非枷锁,明代张楠在《神峰通考》中早有告诫:"命理如舟,自性为楫,不可偏废。

当代命名实践应遵循"三合一"原则:命理合规性、文化传承性、个体独特性缺一不可。上海周易研究会建议采用"阶梯式命名法":先确定喜用神属性,再筛选符合音形美标准的字库,最后进行文化内涵匹配,这种系统化方法已在多家妇产医院获得推广应用。

在量子物理揭示"观察者效应"的今天,重新审视八字喜用神命名文化,我们既能触摸到先人对宇宙规律的朴素认知,也能在科学框架下发掘其现代价值。未来的研究或许可以探索脑科学视角下的姓名神经印记,或建立跨文化的命名数据库。重要的是,在传统智慧与现代科学的对话中,找到那个既能安放心灵敬畏,又能保持理性思考的平衡点——这或许才是中华命名文化真正的生命力所在。