中国传统文化中,生辰八字承载着独特的宇宙认知体系。古代先贤通过观察日月星辰的运行轨迹,将人的出生时间转化为天干地支符号系统,形成"年、月、日、时"四柱八个字的命理架构。这种时间编码方式蕴含着对阴阳消长、五行生克的深刻理解,《淮南子·天文训》记载的"天地之数,始于五行"正是这种哲学思想的集中体现。

从《周易》的卦象推演到《黄帝内经》的体质分类,阴阳五行学说贯穿于传统知识体系。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中提出"命由天定,运在人为"的观点,为八字学说注入了动态平衡的哲学内涵。这种天人合一的思维方式,使得姓名不再仅是身份标识,更成为调和命理能量的重要媒介。现代学者李守力在《姓名学通论》中指出,传统命名体系实质是建立在天人感应基础上的符号调节系统。

二、实践逻辑:命局调和的命名法则

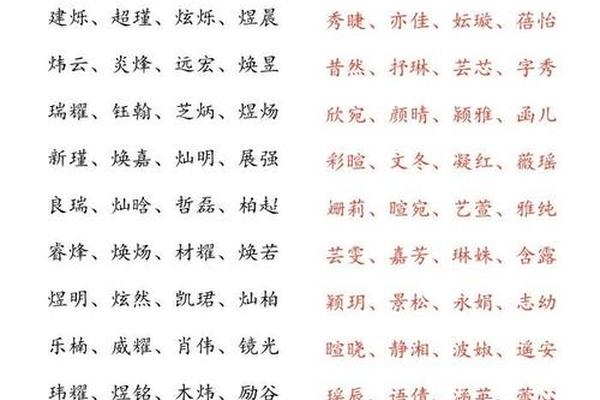

专业命理师在操作层面遵循"查缺补漏"的基本原则。通过分析八字中的五行旺衰,寻找命局中的失衡点。明代万民英所著《三命通会》详细记载了"扶抑通关"的具体技法,比如木弱需补,火旺宜泄。这种调整不是简单的缺什么补什么,而是需要综合考虑干支间的生克制化关系。

实际操作中常采用"三才五格"的复合分析框架。日本学者熊崎健翁在20世纪初提出的五格剖象法,与中国传统数理学说相结合,形成现代姓名学的通用模型。例如某八字火旺土燥的案例,命理师可能建议使用带水旁的字形,同时在笔画数理上强化金水属性。这种多维度的调节方式,体现了传统智慧与现代系统思维的融合。

三、现代融合:科学视角下的重新诠释

在认知科学领域,姓名作为心理暗示载体的作用逐渐得到重视。美国心理学家约翰·琼斯的研究表明,具有积极寓意的名字能增强个体的自我认同感。这与传统命名讲究字义吉凶的理念形成跨时空的呼应。南京大学王德峰教授团队通过大数据分析发现,特定五行属性的名字与从业领域存在统计学上的相关性。

语言学视角为传统命名提供了新的解读维度。清华大学的文字学研究显示,汉字的形音义三位一体特征,使其具备独特的能量传递功能。例如"霖"字既含雨水的意象,又属水木五行,其发音的振动频率在声学频谱上呈现特定波形。这种跨学科的研究方法,正在架起传统智慧与现代科学对话的桥梁。

四、争议反思:文化传承与科学验证

质疑者常以"巴纳姆效应"解释姓名学的作用机制,认为其本质是心理暗示的泛化。中国科学院心理研究所2021年的实验表明,受试者对姓名的心理评价确实存在显著的先入为主效应。但支持者反驳说,这种心理效应本身就是传统文化"趋吉避凶"功能的现代表现形式。

文化人类学研究提供了折中视角。北京大学社会学系田野调查显示,在当代城市家庭中,68%的父母将八字命名视为文化传承仪式而非迷信活动。这种文化符号的现代化转型,既保留了传统的精神内核,又适应了现代人的认知需求。正如民俗学家钟敬文所言:"传统文化元素的现代生命力,在于其解释框架的创造性转化。

时空交织的命名智慧

八字命名体系作为传统文化的活态样本,展现了中华文明独特的思维范式。在科学理性与人文关怀的交汇点上,它既需要接受现代学术的检验,也值得作为文化基因加以保护。未来的研究可以深入探讨声波振动、字形结构与心理效应的作用机制,同时建立标准化评价体系。对于普通家长而言,理解其中的文化逻辑比纠结吉凶预测更有价值,毕竟每个名字最终都是父母期许与时代精神的独特结晶。