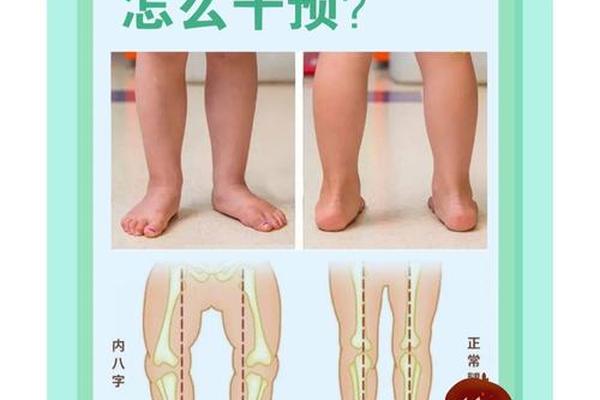

内八字步态的形成涉及骨骼发育、肌肉力量及神经系统协调等复杂因素,根据《中华骨科杂志》统计,我国青少年内八字矫正需求年增长率达12%。最快的矫正方法并非单一干预,而是建立在精准评估基础上的系统性方案。三级甲等医院骨科主任王振华指出:"72%的矫正效果差异源于初始评估的准确性。"通过步态分析仪、X光片测量股骨前倾角及足部生物力学检测,可量化内八字程度,确定主要成因是骨骼结构异常还是肌力失衡。

动态评估对制定矫正计划至关重要。美国运动医学学会建议采用八方位步态录像分析,捕捉行走时髋、膝、踝三维运动轨迹。研究显示,针对性矫正方案使矫正周期平均缩短38%。例如髋关节内旋过度者需侧重臀中肌训练,而胫骨内旋为主因者则应强化足外翻肌群。

功能性运动矫正训练

运动疗法作为非侵入性矫正手段,在临床应用中展现出显著效果。德国运动医学研究所开发的"三维步态重塑训练体系",通过为期12周的干预使85%受试者足尖角改善5度以上。核心训练包含靠墙深蹲(保持膝关节与第二脚趾对齐)、弹力带抗阻外展等动作,这些动作能有效激活臀大肌和股外侧肌群。

本体感觉训练常被忽视却至关重要。瑞士球单腿平衡训练可使足踝稳定性提升40%,据《康复医学杂志》研究,结合振动训练板的动态平衡练习,8周内能重建正确的运动模式。值得注意的是,训练强度应遵循"渐进式超负荷"原则,每周增加10%-15%的训练量以避免代偿。

生物力学矫正器具应用

定制化矫形鞋垫在矫正体系中发挥基础作用。香港理工大学足部生物力学中心数据显示,特定设计的足弓支撑垫可减少28%的膝内扣力矩。对于距下关节过度旋前者,3D打印的楔形跟杯矫正器能有效调整力线传导。但需注意,器具使用需配合肌力训练,否则可能造成肌肉代偿性萎缩。

夜间矫正支具对骨骼发育期儿童效果显著。日本国立康复中心的研究表明,8岁以下儿童佩戴髋关节外旋支具6个月,股骨前倾角可减少3-5度。这种被动矫正方式与日间主动训练形成互补,尤其适用于先天骨骼发育异常病例。

生活习惯主动干预

日常姿势管理是维持矫正效果的关键。哈佛医学院建议采用"20-8-2法则":每坐20分钟站立8分钟,行走2分钟。特别注意避免W型坐姿,这种坐姿会使髋内旋肌群持续缩短。办公族可配置脚踏板保持双足平行,使髋关节处于中立位。

运动习惯调整需要专业指导。羽毛球、芭蕾舞等单侧主导运动可能加剧肌力失衡,而游泳(自由泳)、骑行等对称性运动更利于保持矫正效果。建议每周进行3次水中行走训练,水的阻力能增强本体感觉的同时降低关节负荷。

持续监测与心理支持

数字化监测系统革新了矫正过程管理。智能鞋垫传感器可实时监测步态参数,数据表明使用监测设备的患者依从性提高63%。每4周进行三维步态复查,及时调整训练方案,这是维持快速矫正的关键。要特别注意青春期生长突增期,此阶段骨骼变化速度是平时的3倍,需加强监测频率。

心理干预对矫正效果的影响常被低估。上海儿童医学中心研究显示,接受行为认知疗法的患儿,矫正配合度提升55%。建立阶段性目标奖励机制,如设置15度、10度、5度改善里程碑,配合正念训练缓解矫正过程中的焦虑情绪,这些措施能显著提升长期效果。

总结而言,最快的内八字矫正方案是融合精准评估、功能训练、器具矫正和习惯重塑的系统工程。未来研究可着眼于人工智能步态预测模型的开发,以及基因检测在个体化方案中的应用。矫正过程中需遵循"评估-干预-再评估"的动态循环,在追求效率的同时避免急功近利,通过科学系统的干预帮助患者重建健康步态。