在中国传统文化中,人与宇宙的关系常被视作“天人合一”的哲学命题。生辰八字,即出生时的年、月、日、时对应的天干地支组合,正是这种思想的具象化表达。古人认为,个体命运与天地运行规律息息相关,而八字则如同一把钥匙,试图解开命运与时空的密码。这种观念并非偶然——早在汉代,《淮南子》便提出“天有九野,地有九州,人有九窍”的对应关系,宋代朱熹更将“理气论”融入命理学,为八字学说提供了形而上的支撑。

从现代视角看,生辰八字的逻辑内核是“系统论”的雏形。它将人的生命历程视为由时间、空间、能量共同编织的动态网络,这与当代量子物理中“万物互联”的理念存在微妙呼应。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,中国传统的阴阳五行体系虽非科学,却构建了独特的认知模型。生辰八字通过八个字符的排列组合,试图捕捉个体在宇宙能量场中的初始坐标,其本质是对复杂系统的简化模拟。

命理符号的构成逻辑

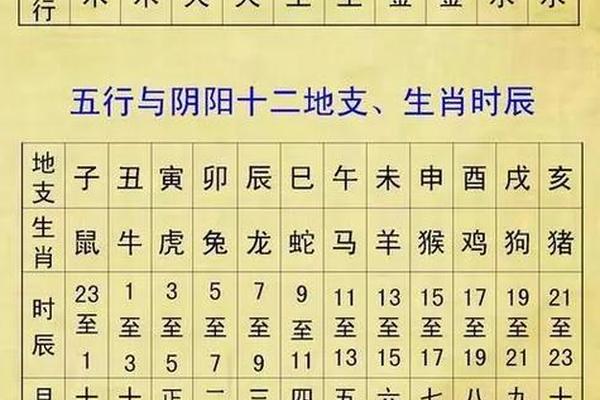

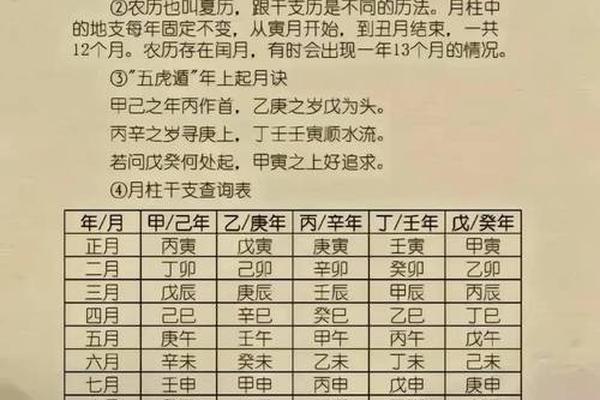

生辰八字的符号系统建立在十天干与十二地支的循环组合之上。天干象征天体运行对地球的辐射影响,地支则对应地理方位与物候变迁。例如,“甲”为木之始,对应春季生发;“子”为水之极,暗合冬至阴极阳生。这种符号设计并非随意编排,《三命通会》记载,干支体系源于古代天文观测,夏至、冬至等节气划分是其重要节点。每个八字中的五行属性(金木水火土)通过生克制化关系,构建出动态平衡模型。

现代研究发现,这种符号系统具有数学美。以60甲子周期为例,其本质是10与12的最小公倍数循环,这种周期律在生物节律、气候变迁中确有体现。美国学者艾兰(Sarah Allan)在《龟之谜》中提出,甲骨文中的干支记录证明,商代已具备将时间序列与事件关联的思维模式。八字的组合总数理论上达518400种,远超西方占星学的星座组合数,这种复杂性使其在描述个体差异时更具解释弹性。

文化实践中的多元功能

在传统社会,生辰八字是重要的文化实践工具。婚配时的“合八字”仪式,本质上是通过五行互补原则降低婚姻风险。明代《渊海子平》记载,官宦家族联姻必先核对双方八字,若出现“六冲”(如子午相冲)则视为不吉。这种习俗虽含迷信成分,但从社会学角度看,它充当了家族联盟的“风险评估机制”——通过第三方命理师介入,为婚姻决策提供缓冲空间。

在个人发展层面,八字常被用于职业规划。清代命书《滴天髓》提出“用神”理论,主张根据八字强弱选择适宜行业。例如“木旺者宜疏土”,可从事农业或教育。这种建议虽缺乏科学依据,却暗合现代职业心理学中的“优势识别”理念。当代香港学者劳思光指出,传统命理的现实意义在于提供心理慰藉——当个体遭遇困境时,八字中的“大运流转”观念能帮助建立“厄运终会过去”的积极预期。

现代科学视角的再审视

随着实证科学的发展,生辰八字面临严峻挑战。统计学家顾颉刚曾对3000份八字案例进行分析,发现命运轨迹与八字组合无显著相关性。诺贝尔物理学奖得主杨振宁也曾公开质疑:“量子力学的不确定性原理已证明微观世界的随机性,这与命理决定论存在根本矛盾。”这些批评直指八字理论的核心缺陷——将复杂生命现象简化为机械的符号推演。

但值得注意的是,近年心理学研究为命理学提供了新视角。美国哈佛大学实验表明,当个体被告知“命理师根据其生辰定制”的积极预言时(实为标准化话术),其自我效能感显著提升。这印证了八字咨询可能通过“皮格马利翁效应”影响行为选择。台湾大学社会系研究则发现,新生代年轻人将八字视为文化基因检测工具,通过命盘分析探寻性格特质,这种“去迷信化”的解读方式正在重构传统命理的现代价值。

在理性与信仰之间

生辰八字作为绵延千年的文化现象,既是古人认知世界的智慧结晶,也折射出人类对掌控命运的永恒渴望。在科学范式下,其预测功能或许缺乏实证支撑,但作为文化符号系统,它承载着独特的思维模式与价值观念。当代研究者不必执着于“真假之辩”,而应关注其社会功能与文化隐喻——正如剑桥大学人类学家冯客(Frank Dikötter)所言:“命理实践本质是中国人处理不确定性的传统智慧。”未来研究可深入探讨命理观念如何影响风险决策模式,或借助大数据技术验证八字元素与人生轨迹的相关性,这或许能为传统文化与现代科学的对话开辟新路径。