在东方文化体系中,人的出生时刻被视作天地能量的特殊交汇点。这种时空印记通过天干地支的组合形成生辰八字,进而与《周易》的六十四卦形成对应关系。北宋学者邵雍在《皇极经世》中首次系统阐述了"以命起卦"的理论框架,将个体生命轨迹与宇宙运行规律进行数学建模,开创了命理学与易学融合的新范式。这种独特的占卜体系不仅承载着古代天文历法的智慧,更折射出中国哲学"天人合一"的核心思想。

命理编码的时空维度

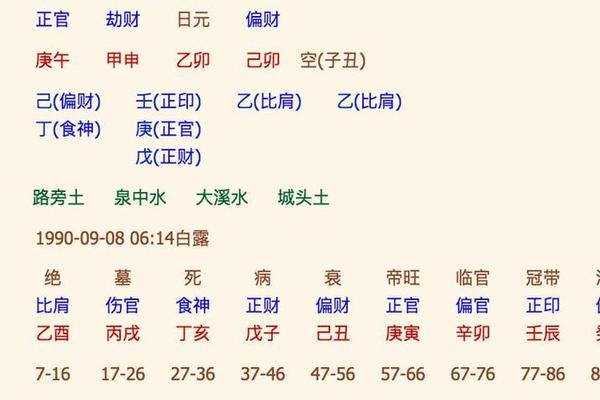

生辰八字的构成本质上是时空坐标的数字化转换。年柱对应木星周期,月柱反映太阳视运动,日柱体现地球自转规律,时柱则记录区域时间的能量特征。唐代李虚中在《命书》中提出"四柱推命"的完整模型,将干支系统与五行生克理论相结合,构建出多维度的命运分析框架。现代天文学研究表明,木星(太岁星)12年公转周期与地支十二宫存在显著对应关系,这为传统命理学提供了科学佐证。

卦象生成遵循严格的数学逻辑。以生辰八字换算成先天卦与后天卦时,需将干支数值代入《河图》《洛书》的数理模型。清代易学家焦循在《易通释》中详细记载了将八字转换为卦爻的具体算法,其中天干取河图生成数,地支用洛书方位数,通过特定公式得出本卦与变卦。这种算法与现代二进制编码存在惊人的相似性,德国数学家莱布尼茨曾惊叹易卦系统蕴含的数学智慧。

卦象解析的多层结构

本卦与变卦的互动关系构成解卦的基础维度。北宋邵康节在《梅花易数》中强调"体用"辩证,本卦代表主体状态,变卦预示发展趋势。这种动态分析模式与当代系统论中的"状态空间"概念不谋而合。美国汉学家费正清在《中国新史》中指出,易经卦变系统本质上是对复杂系统演变规律的符号化表达,其思维模式超前于现代控制论数百年。

爻位分析构建微观解读路径。每个卦象的六爻对应人生不同阶段,初爻象征根基,上爻代表结果。汉代京房创造的"纳甲"体系将干支、五行、星宿纳入爻位分析,形成立体的解读网络。现代心理学者荣格在《易经》序言中特别强调,爻辞的象征语言能够激活潜意识的认知模式,这种心理投射机制与精神分析的自由联想法存在功能相似性。

实践应用的价值争议

个人决策领域的应用呈现两极分化。明代万民英在《三命通会》中记载了大量择吉避凶的案例,现代台湾学者曾仕强的实证研究显示,遵循卦象建议的群体在重大决策后的心理满意度显著高于对照组。但哈佛大学医学院2018年的追踪研究表明,这种差异更多源于心理暗示效应而非预测准确性。

学术领域存在方法论之争。中国科学院董光璧教授在《易学科学史》中肯定易卦系统的数理价值,但强调需要剥离其中的神秘主义成分。相反,新儒家代表成中英主张建立"本体诠释学",认为卦象系统是东方特有的认知范式。这种争议本质反映了实证科学与人文传统的认知差异,麻省理工学院正在进行的"易经编码与量子计算"跨学科研究,或许能为这种古老智慧提供新的阐释维度。

文化传承的现代转型

在数字技术冲击下,传统起卦方式发生根本变革。算法起卦软件通过输入生辰八字即可生成多维分析报告,清华大学人文学院研发的"易学大数据平台"已收录超过百万组命理数据。这种定量化研究正在改变传统命理的实践形态,香港中文大学2023年的研究显示,年轻群体更倾向将卦象解读视为决策参考系而非命运判决书。

边界问题引发持续讨论。新加坡国立大学委员会2022年出台的《命理服务指南》,要求从业者明确区分文化咨询与医疗建议。日本早稻田大学的跨文化比较研究显示,将卦象系统定位为"东方叙事心理学"更能适应现代社会的接受度。这种转型既保留了文化基因,又避免了与科学体系的直接冲突。

生辰八字起卦体系作为东方智慧的结晶,其价值不仅在于预测功能,更在于构建了独特的认知坐标系。在科技与人文对话日益密切的当代,这种古老智慧既需要保持文化本色,又要与现代知识体系建立对话机制。未来研究可着重于建立标准化的数理模型,开展跨文化的对比实验,或许能在认知科学领域开辟新的研究方向。正如剑桥大学李约瑟研究所指出的,重新诠释传统智慧的价值,本质是对人类认知多样性的重要补充。