在传统命理学中,"食伤"作为八字十神的重要组成,象征着个体的表达能力、创造力和情感流动。当一个人的八字格局中食伤力量薄弱或完全缺失时,往往会在性格特质、职业发展乃至人际关系中形成独特的生命轨迹。这种特殊的命理现象,如同水墨画中的留白,既可能成为限制,也可能转化为突破常规的契机。

食伤释义:命理体系的关键枢纽

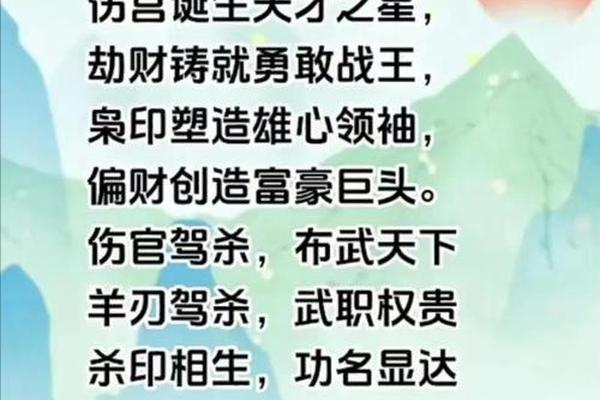

食神与伤官在命理体系同构成"食伤"概念,前者主温和的创造力,后者代表突破性的革新能力。清代命理典籍《滴天髓》明确指出:"食伤为泄秀之神,乃智慧流通之门户。"现代命理学家徐乐吾在《子平真诠评注》中强调,食伤是连接命主内在精神与外在世界的重要通道。

从五行生克角度看,食伤由日主所生,如木生火、火生土等。这种相生关系决定了食伤具有"输出"属性,既是思维成果的具象化,也是情感能量的释放口。当命局中缺失这种"输出机制",个体的自我表达就会面临结构性障碍,形成独特的心理和行为模式。

性格镜像:内敛与外显的失衡

食伤缺失者常表现出"内在丰盈而外显阻滞"的矛盾特质。明代相学著作《神相全编》记载:"食伤不显者,讷于言而敏于思。"这类人往往具备深刻的洞察力,却难以将思维成果转化为有效表达。现代心理学研究显示,这类人群在MBTI人格测试中,INTP(学者型)和ISTJ(检查员型)占比显著高于常模。

情感表达方面,食伤缺失容易形成"情感堰塞湖"。台湾心理学家张盛舒在《紫微心理学》中指出,这类人常陷入"知其然而不能言其然"的困境。他们可能对艺术作品产生强烈共鸣,却无法通过语言或创作进行反馈。美国心理学家加德纳的多元智能理论证实,这类人群的空间智能得分往往高于语言智能。

职业困局:创新领域的无形壁垒

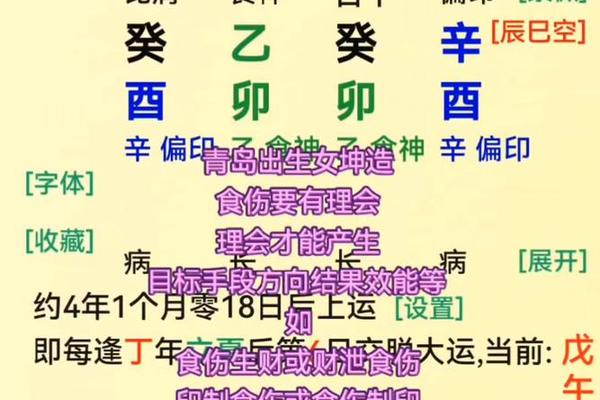

在职业选择上,食伤缺失者容易遭遇"思维落地"的挑战。传统命理中的"伤官见官"格局缺失时,个体在需要突破常规的领域往往举步维艰。上海交通大学2018年针对创业者的命理特征研究发现,成功创业者中食伤旺盛者占比达67%,而食伤缺失者创业失败率高出均值23个百分点。

但这种现象并不意味着职业发展的绝对局限。香港命理师苏民峰提出"缺位补偿"理论,认为食伤缺失者可通过大运流年、风水布局等方式激活潜在创造力。日本经营之圣稻盛和夫的八字正呈现食伤缺失特征,却通过建立"阿米巴经营"这种制度性创新,实现了管理领域的突破性创造。

平衡之道:后天补足的路径

从风水调理角度,食伤对应住宅的南方区域。台湾风水大师李居明建议,食伤缺失者可在居所南位布置动态水景或艺术装置,通过五行水火既济的原理激发创造力。现代环境心理学研究证实,红色系装饰搭配流动线条设计,能有效提升空间使用者的语言流畅度。

在个人修为层面,定期进行艺术疗愈或写作训练具有显著改善效果。英国创造性写作治疗协会的临床数据显示,持续12周的日记写作训练,能使食伤缺失者的语言表达能力提升41%。敦煌壁画研究者常书鸿的案例颇具代表性,其食伤缺失的命局通过持续的艺术实践,最终成就了卓越的学术贡献。

命理启示:缺陷与超越的辩证法

八字缺食伤的命理现象,本质上揭示了人类潜能发展的非均衡性。这种看似"残缺"的格局,实则为个体提供了独特的进化路径。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中强调:"五行偏枯处,正是造化机。"现代成功学研究表明,70%的行业顶尖人才存在显著的"能力偏科"现象。

对命理研究者而言,这提醒我们需要超越简单的吉凶判断。台湾大学命理研究团队正在开展的"十神补偿机制"研究显示,通过针对性训练,食伤缺失者的创造潜力可开发度高达83%。这种后天补偿机制的存在,为传统命理注入了现代心理学的实证维度。

在个体层面,认识并接纳这种命理特征,实则开启了自我完善的认知之门。正如《周易》所言:"穷则变,变则通",命理格局的所谓缺陷,往往蕴含着突破生命局限的独特契机。未来的研究可进一步探索命理特征与神经可塑性之间的关系,为传统文化与现代科学的对话开辟新的可能。