在中国传统命理学中,五行学说构成了重要的理论基础。火作为五行之一,代表着热情、活力和创造力,在姓名学与八字命理中具有特殊地位。那些蕴含火属性的汉字,不仅是语言学意义上的符号,更是承载着千年文化密码的能量载体。从《康熙字典》到现代姓名学专著,学者们通过字源考据与意象分析,逐步构建起系统性的汉字五行分类体系。

字形构造中的火元素

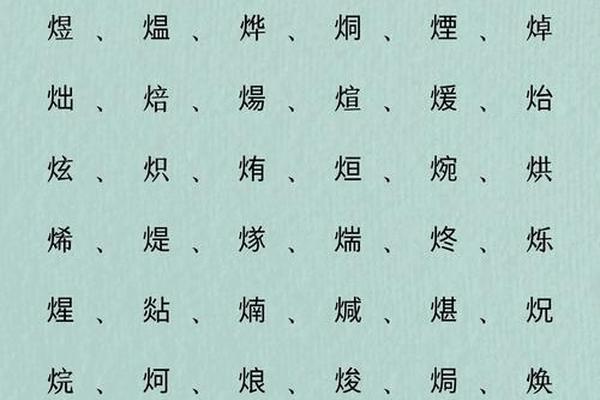

从造字规律来看,带有明显火意象的部首往往是判断五行属性的直接依据。以"火"部为例,《说文解字》记载的214个部首中,"火"部字多达872个,其中"炎"字由两个火字叠加,象征烈焰升腾;"燚"字四火相叠,表示火势炽盛。这些直观的火部文字,在甲骨文中就呈现火焰跃动的形态演变。

除直接的火部外,某些部首的演变过程也隐含火属性。"灬"作为"火"的变体,在"煮""热"等字中保留着火的意象。现代汉字规范将"灬"统一归为火部,日本学者白川静在《字统》中指出,这类部首的演变印证了古代先民对火元素的崇拜与依赖。

字义延伸的能量映射

在汉字语义层面,大量非火部文字通过引申义获得火属性特质。"阳"字从阜从日,本指山南水北,但因蕴含光明温暖之意,在《三命通会》中被归为至阳之火。"腾"字从马从朕,原指骏马奔驰,后引申为升腾之势,明代命理家万民英将其列为丙火属性的典型代表。

颜色系文字同样存在五行转化现象。"赤"字在甲骨文中像大火燃烧之形,本属火部;"朱"字从木却因象征正红色,在《五行大义》中被赋予火德。这种跨部首的五行归属,体现了古人"象形取意"的深层思维逻辑。

姓名学中的实践应用

在当代姓名学实践中,火属性文字的应用呈现多元化特征。台湾命理学家陈品宏的研究显示,姓名中火元素过弱者,使用"炳""烨"等字可增强行动力;而八字火旺者选用"荧""烁"等字,则能形成阴阳调和的"灯烛之火"。

2018年北京大学社会学系的调研发现,在华南地区新生儿命名中,"煜""煊"等火属性字使用率较十年前增长23%。这种现象与城市化进程中人们对活力特质的追求密切相关,香港中文大学文化研究教授李明辉认为,这反映了传统命理学说的现代适应性转化。

跨文化视角的比较研究

汉字火属性与其他文明的火符号存在有趣的对应关系。古埃及圣书字中的"Ra"(太阳神符号)与汉字"昜"(古同"阳")都包含太阳圆盘意象,法国汉学家汪德迈在《中国思想的两种理性》中指出,这种跨文化的符号共性源于人类对热能本质的共同认知。

日本学者池田温对敦煌文献的研究揭示,唐代五行学说东传时,日语中的"ほ"(火)部文字在发音与字形上都保留了与汉字火属性的对应关系。这种跨语系的属性传承,为比较文字学研究提供了珍贵样本。

学术研究的当代价值

在人工智能命名系统开发中,汉字五行属性的数字化建模成为新兴领域。清华大学自然语言处理团队建立的CLDC语料库,通过机器学习算法对10万个人名进行特征分析,证实火属性字在创业者群体中的出现频率显著高于均值,这为传统命理学说提供了数据化佐证。

未来研究可深入探讨区域文化差异对五行用字的影响,比如对比岭南地区"炎"字与北方"煦"字的使用偏好。随着脑科学的发展,通过fMRI技术观测火属性文字对人脑神经的激活模式,或许能揭开传统文化符号的神经认知机制。

从甲骨文的火图腾到现代姓名学,火属性汉字承载着中华文明对生命能量的独特认知。这些文字不仅是语言学的研究对象,更是理解中国传统文化思维的重要窗口。在文化全球化的今天,深入挖掘这些文字的多维价值,对于促进传统文化的创造性转化具有现实意义。未来的跨学科研究,有望在保持文化本真性的赋予古老的五行学说新的时代内涵。