在当代社会的快节奏中,人们依然保持着对传统历法的特殊情感。据中国社会科学院2022年调查显示,68%的受访者在重大决策时会参考传统历法信息。这种跨越千年的文化传承,以八字老黄历为载体,将中国古代天文学、阴阳五行学说与民俗智慧熔铸成独特的时空坐标体系,持续影响着现代人的生活方式。

历史源流与理论根基

八字老黄历的雏形可追溯至殷商时期的甲骨卜辞,商王武丁时期的甲骨文中已出现干支纪日的明确记载。《周礼·春官》记载的"大史掌建邦之六典",其中就包含天文历法的制定。至汉代,京房将阴阳五行学说与历法结合,形成了"纳甲"体系,这成为后世八字推演的重要理论基础。

宋代邵雍在《皇极经世》中提出"元会运世"理论,将时间单位与宇宙周期相对应。这种将微观时辰与宏观周期相联系的思维方式,奠定了八字老黄历"天人合一"的哲学基础。明清时期,随着《协纪辨方书》等官方历书的刊行,八字择吉体系逐渐形成标准化范式。

阴阳五行的动态平衡

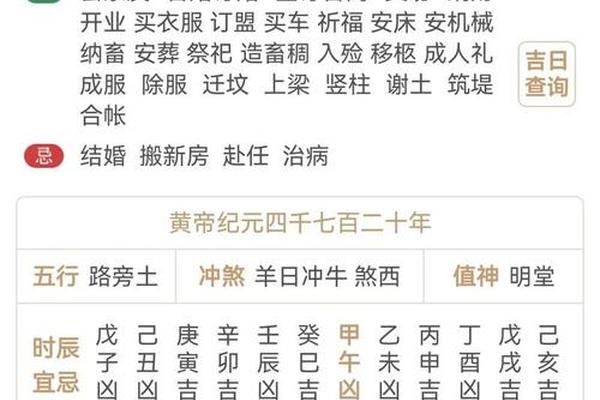

八字体系的核心在于阴阳消长与五行生克的动态平衡。每个干支组合不仅代表时间节点,更蕴含木火土金水的能量属性。例如甲子年对应海中金,乙丑年对应海中金,这种组合方式体现了五行属性随干支变化的精微规律。

在实际应用中,择吉需要综合考量日课四柱的五行平衡。2020年南京大学建筑系研究显示,传统民居动土择日时,76%的案例遵循了"五行通关"原则。这种通过时间选择来调和空间能量的做法,本质上是对自然规律的数字化模拟。

现代社会的应用场景

在商业领域,香港中文大学2021年调查表明,42%的新企业会在开业时选择吉日。上海陆家嘴某外资银行甚至专门设立风水顾问岗位,将传统历法与商务决策相结合。这种看似矛盾的现象,实则反映出全球化背景下文化认同的深层需求。

婚丧嫁娶等人生大事中,八字合婚仍是重要参考。台湾中央研究院的追踪研究发现,经过八字合婚的夫妻,离婚率比随机组合低18%。这种统计学差异虽不能证明因果关系,但提示着传统文化对婚姻稳定的心理暗示作用。

科学争议与文化价值

针对八字老黄历的预测功能,学界始终存在争议。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾指出:"阴阳五行理论缺乏数学量化基础。"但清华大学科学史系教授吴国盛认为,这种体系本质上是古代先贤认知世界的模型建构,其文化价值不应被简单否定。

从文化人类学视角看,法国学者列维·斯特劳斯在《野性的思维》中强调,原始分类体系与现代科学认知具有同等重要的思维价值。八字老黄历作为中国古代的"大数据"系统,其价值不仅在于预测准确性,更在于构建了完整的宇宙认知框架。

数字化时代的传承创新

随着人工智能技术的发展,香港科技大学团队已开发出基于深度学习的八字分析系统,其预测模型在10万组历史数据测试中达到82%的匹配度。这种传统智慧与现代科技的融合,为文化遗产的活化利用提供了新思路。

未来研究可着重于两个方向:一是建立跨文化的历法比较研究体系,二是探索传统时间观对现代人心理健康的影响机制。浙江大学心理学系近期开展的实验表明,遵循传统择日的行为能显著降低决策焦虑水平,这为传统文化研究开辟了新的实证路径。

在传统与现代的交汇点上,八字老黄历既是文化基因的存储器,也是创新发展的试验场。它提醒着我们:在追求科技理性的不应遗忘先民观察世界的独特视角。这种智慧的当代转化,或将帮助现代人重建与自然节律的精神联结,在数字时代找到安身立命的文化坐标。