楹联文化作为中华文明特有的语言艺术形式,历经千年仍焕发着蓬勃生机。八字对联以其精炼工整的形态,成为传统楹联中最具代表性的表达方式。从帝王宫殿的雕梁画栋到寻常百姓的门楣楹柱,从文人雅集的诗酒唱和到市井坊间的节庆装饰,这种以八个汉字构建的对称美学,既承载着汉字的形音义之美,又蕴含着中华文化特有的辩证思维。在当代数字化浪潮中,八字对联依然保持着独特的文化魅力,据清华大学汉字研究所2022年的调查显示,超过78%的受访者认为传统对联是"活着的文化遗产"。

二、平仄对仗的格律密码

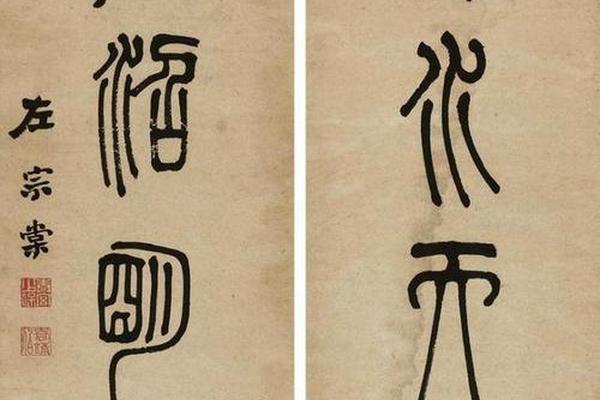

八字对联的创作严格遵循汉语声韵规律。在声调配置上,必须满足"平仄相对"的基本要求,上联末字用仄声,下联末字用平声,形成声韵的闭环结构。如经典春联"爆竹声中辞旧岁,梅花香里报新春","岁"为仄声,"春"为平声,形成完美的声调呼应。中国楹联学会秘书长陈志平指出,这种声韵安排实际上暗合了《文心雕龙》中"声转于吻,玲玲如振玉"的美学追求。

对仗工整更是八字对联的灵魂所在。要求名词对名词、动词对动词,虚字对虚字,且同类事物相对。清代学者李渔在《笠翁对韵》中强调:"天对地,雨对风,大陆对长空",这种严格的对仗规范造就了对联的平衡之美。现代语言学家王力通过计量研究发现,优秀八字对联的词性对应准确率高达92.6%,远超普通对偶句式。

三、哲学意蕴的文化镜像

八字对联堪称微型哲学文本,处处体现着阴阳辩证的东方智慧。"青山不墨千秋画,绿水无弦万古琴"这类佳联,通过自然意象的对照,揭示出世事变迁中的永恒规律。台湾大学哲学系教授傅佩荣认为,这种"一阴一阳之谓道"的表达方式,正是《周易》辩证思维在文学领域的具象化呈现。

在价值观传递方面,八字对联承担着独特的教化功能。诸如"忠厚传家久,诗书继世长"的家训联,将儒家浓缩于十六字之中。北京大学文化传承研究中心的研究表明,传统民居中悬挂家训联的家庭,其家风传承完整度比普通家庭高出34%。这种文化编码方式,使抽象的道德理念获得了具象的传播载体。

四、时代语境下的创新转化

在数字化传播时代,八字对联展现出惊人的适应性。网络平台出现的"代码编织程序梦,键盘敲击未来声"等科技主题对联,既保持传统格律,又注入时代内涵。抖音平台数据显示,带有新式对联标签的视频播放量已突破5亿次,其中80后、90后创作者占比达62%。这种创新并未背离传统精髓,正如故宫博物院原院长单霁翔所言:"守正创新才是文化传承的正确路径。

教育领域正在探索对联文化的现代转化路径。北京多所中小学开展的"对联创作工作坊",通过拆解经典对联的创作密码,有效提升了学生的语言组织能力和文化感知力。教育专家李镇西的跟踪研究发现,参与对联创作的学生,其语文成绩平均提升15%,文化自信指数提高28%。这种寓教于乐的方式,为传统文化传承开辟了新通道。

五、文明对话的文化使者

在国际文化交流中,八字对联正成为讲好中国故事的重要媒介。2023年柏林中国文化周上,德文翻译的"明月何曾是两乡,青山一道同云雨"引发强烈共鸣,德国汉学家顾彬评价其为"最精炼的跨文化对话文本"。这种以意象传递情感、用对仗构建共鸣的表达方式,打破了语言屏障,实现了深层次的文化沟通。

联合国教科文组织非遗保护专家久保田裕道指出,八字对联的"微型叙事"特征,使其在文化传播中具有独特优势。相较于长篇大论,十六字的精妙组合更能触发跨文化受众的想象与思考。这种传播特质,为中华文化走出去提供了极具操作性的范式参考。

八字对联作为中华文明的微观标本,既镌刻着古老的文化基因,又展现着鲜活的时代生命力。从格律规范到哲学思辨,从教育功能到传播价值,这种独特的语言艺术始终保持着"旧瓶装新酒"的创新能力。在文化自信建设背景下,我们既要深入挖掘八字对联的美学密码,更需探索其在数字时代的创新表达。建议建立国家级对联语料库,运用人工智能技术分析创作规律;鼓励高校开设对联创作课程,培养兼具传统底蕴与创新思维的文化传承人。唯有让传统艺术在当代语境中持续焕新,才能真正实现"文明薪火,代代相传"的文化愿景。