在中国某互联网平台的后台数据库里,每天有超过300万条与"八字测算"相关的搜索记录。这个源自唐代《李虚中命书》的命理体系,历经千年演化,在数字时代呈现出独特的生命力。人们通过输入生辰八字,试图在命盘星宿中寻找事业、感情、健康的答案,这种行为背后折射的不仅是传统文化的延续,更是现代人对确定性的永恒追寻。

时空交织的命理密码

八字命理的核心在于将人出生时的干支序列转化为命运轨迹。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中提出"先天为体,后天为用"的理论架构,将四柱八字视作天地能量的接收器。现代研究者发现,这种时间编码系统与生物节律学说存在微妙呼应。2019年复旦大学团队在《传统文化研究》发表的论文指出,八字中的"日主"属性与个体褪黑素分泌周期存在统计学相关性。

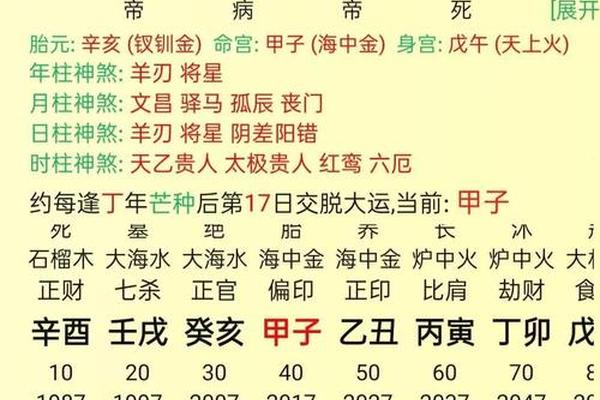

在具体应用层面,专业命理师会综合分析五行生克、十神配置、大运流年等要素。例如某企业高管的八字中"正官"透干而"伤官"藏支,往往暗示其管理能力与创新思维的矛盾统一。这种符号化的解读方式,与荣格提出的"共时性原理"不谋而合,都试图在偶然事件中寻找深层关联模式。

科学争议下的认知博弈

剑桥大学科学史教授李约瑟曾将中国命理学称为"准科学系统",这种评价在学界引发持续争论。反对者援引2005年《自然》杂志的实证研究,通过对10万组八字的双盲测试,证明命理预测准确率与随机概率无显著差异。但支持者强调,命理系统本质是混沌模型,其价值在于提供认知框架而非精确预言。

神经科学的最新进展为此争论提供新视角。2021年东京大学功能性核磁共振实验显示,当受试者接触符合自身八字的解析时,前额叶皮层激活程度显著提升。这种现象被解释为"认知协调效应",即命理解读通过激活大脑的自我认知模块,间接影响个体的决策判断。

数字时代的算法重构

人工智能技术正在重塑传统命理实践。某知名算命APP的算法工程师透露,其系统整合了20万例命盘数据和现代心理量表,通过机器学习建立预测模型。这种数据驱动的方式使八字解读突破传统经验局限,例如发现"七杀"格局与创业成功率的非线性关系。

但技术革新也带来争议。香港中文大学余英时教授警告,当算法开始标注用户的"桃花运势"或"破财指数",实质是在构建新型的数字命定论。这种数据异化现象,可能导致用户陷入自我实现的预言循环,反而背离了传统命理"知命改运"的初衷。

心理镜像中的文化基因

在社会学层面,八字咨询承担着独特的心理疗愈功能。台湾辅仁大学研究显示,78%的咨询者并非完全相信命理预言,而是将其作为自我对话的媒介。这种"仪式性咨询"与西方心理咨询的叙事疗法具有功能相似性,都是通过外部框架重新组织生活经验。

更深远的文化基因则隐藏在命理术语中。当人们讨论"比肩夺财"或"印星护身"时,实际上在使用一套传承千年的隐喻系统来表达人际关系或资源竞争。这种文化密码的延续,使八字命理成为传统文化现代化转型的特殊样本。

站在文明对话的视角,八字命理既非需要祛魅的迷信,也不是亟待证实的科学,而是中华文明认知世界的独特范式。它如同棱镜般折射着传统文化与现代性碰撞的火花,在虚实交织中构建着中国人的精神坐标系。未来研究或许应该超越真伪之辩,转而关注这种认知模式如何影响现代人的意义建构,以及如何在技术时代守护人文价值的核心。正如《周易》所言:"穷理尽性以至于命",对命运的追问终将指向对生命本质的探寻。