在中国传统文化体系中,生辰八字作为命理学的核心工具,其理论基础深深植根于《周易》的宇宙观。这套以天干地支为载体的推演系统,本质上是对"天人感应"哲学的具体实践——通过将个人出生时间转化为阴阳五行符号,构建起微观个体与宏观宇宙的能量映射模型。北宋理学家周敦颐在《太极图说》中阐释的"无极而太极"思想,恰好为这种对应关系提供了形而上的解释:每个人独特的生辰组合,犹如太极分化出的具体卦象,蕴含着先天命数的信息密码。

这种时间编码系统的精妙之处在于其动态平衡的运算逻辑。明代命理学家万民英在《三命通会》中指出,八字中的日主强弱、五行生克、十神配置构成多维度的分析框架,其复杂程度远超简单的吉凶判断。现代学者李零在《中国方术考》中通过考据发现,汉代已出现将《周易》卦气说与历法结合的实践,这为后世八字体系的完善提供了方法论基础。这种跨越千年的知识传承,使生辰八字成为连接古典哲学与民间信仰的文化桥梁。

命理推演的实践逻辑

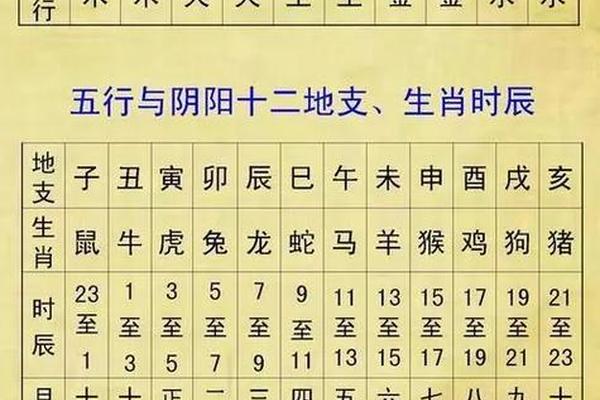

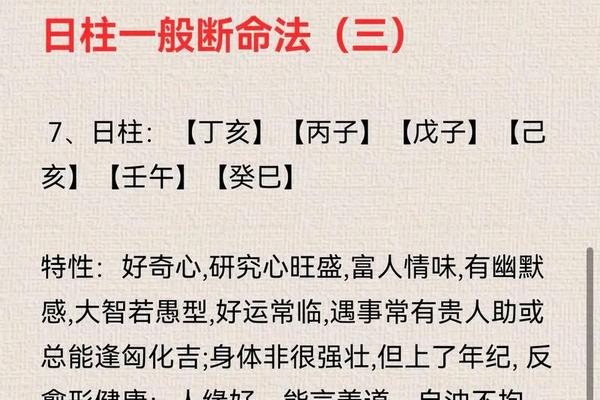

在具体应用层面,生辰八字的解析遵循严格的逻辑程式。命理师首先需要准确换算农历生辰为干支纪年,这个过程涉及二十四节气与太阳历的精密对应。台湾学者梁湘润在《子平命学辩证》中强调,真太阳时的计算误差可能导致整个命盘失真,这要求推命者必须具备扎实的历法学功底。当四柱八字确立后,需要运用"旺相休囚死"法则判断五行气势,这种动态平衡的评估方式与中医辨证施治的思维如出一辙。

现代心理学研究为命理预测提供了新的解释维度。美国心理学家丹尼尔·卡内曼提出的"确认偏误"理论,可以部分解释为何不同命理师对同一八字常有矛盾解读。香港大学社会科学研究中心2018年的实证研究显示,当被试者获得正向命理暗示时,其决策自信度提升37%,这揭示了生辰八字咨询在心理调适方面的潜在价值。这种心理效应也引发学界对命理预测科学性的持续争论。

文化传承的现代困境

在数字技术冲击下,传统命理学正面临前所未有的转型压力。智能手机应用程序提供的自动化排盘服务,虽然提高了计算效率,却消解了传统推命过程中的人文对话。南京大学民俗学教授徐艺乙指出,AI算命软件基于大数据的概率统计,本质上已偏离《周易》"观物取象"的认知范式。这种现象引发传统文化保护者的忧虑:当命理推演沦为算法游戏,其承载的哲学智慧可能面临解构风险。

但技术革新也为命理学带来新的发展机遇。清华大学科学史系教授吴国盛认为,区块链技术的时间戳认证机制,与八字体系强调的"先天时空定位"存在理念共鸣。部分创新企业开始尝试将八字元素融入人生规划咨询,这种将传统智慧与现代管理科学结合的探索,或许能为命理文化的现代转化开辟新路径。这种跨界融合既考验着传统文化的适应能力,也检验着当代人的文化诠释智慧。

多元价值的当代审视

对生辰八字的学术研究正在突破传统命理学的范畴。法国汉学家马克·卡林诺斯基在《中国古代占卜研究》中发现,八字体系中的神煞系统与巴比伦星占学存在惊人的结构相似性,这为研究早期文明交流提供了新线索。伦敦大学亚非学院2019年的跨文化研究表明,中国移民群体在海外维持八字算命习俗的比例高达68%,这种文化坚守背后反映着深层的身份认同需求。

在科学哲学层面,生辰八字引发的决定论争议持续发酵。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾指出,量子力学的不确定性原理与命理学的宿命论存在根本冲突。但加拿大科学哲学家伊恩·哈金提出的"历史本体论"概念,为调和这种对立提供了新视角:生辰八字或许不应被视为命运剧本,而是理解人生可能性的认知工具。这种视角转换,使传统文化智慧得以在当代语境中获得新生。

总结而言,生辰八字作为中华文明独特的认知遗产,其价值早已超越简单的占卜功能。在哲学维度上,它承载着古人理解宇宙规律的智慧结晶;在社会实践中,它发挥着心理调适和文化认同的作用;在学术研究中,它成为跨学科对话的焦点议题。面对技术变革带来的挑战,或许我们更需要以开放而审慎的态度,在保持文化本真性的探索传统命理智慧的现代转化路径。未来的研究可以着重于量化分析命理咨询的行为干预效果,或从认知科学角度解析八字推演的思维机制,这将为传统文化与现代科学的对话搭建更坚实的学术平台。