在数字技术重构传统文化的今天,一批融合命理学与人工智能的批八字软件悄然兴起。这些程序将千年传承的八字推演术转化为可计算的算法模型,在移动端实现即时命盘解析,既延续了东方玄学的神秘色彩,又披上了科技创新的时代外衣。据《2023中华命理应用白皮书》显示,此类软件的月活用户已突破3000万,其中25-35岁用户占比达62%,折射出年轻群体对传统命理文化的独特认知方式。

文化基因的数字重生

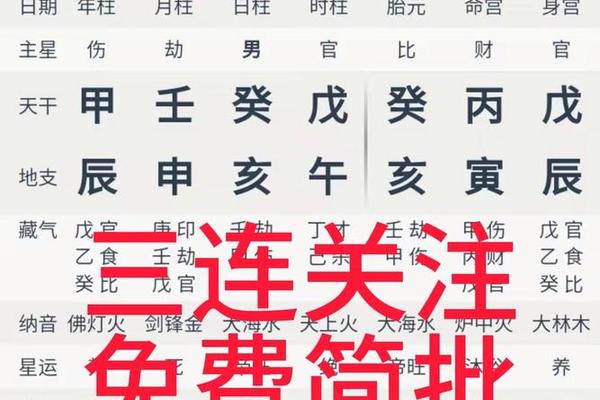

八字学说作为中华文明的活态遗产,其核心在于阴阳五行的动态平衡理论。软件开发者通过参数化处理将六十甲子、十神关系、神煞体系等复杂元素转化为数据库字段,例如将日主强弱计算细化为包含月令、通根、透干等12个维度的评分系统。北京师范大学民俗学教授李振华指出:"这种数字化重构不是简单的搬运,而是对命理体系的结构化解码。

在交互设计层面,软件普遍采用可视化命盘呈现技术。用户输入生辰信息后,程序自动生成包含大运流年的三维动态命盘,不同宫位用色块标注吉凶,重要神煞配以动态图标提示。这种将抽象命理符号具象化的处理,使得《三命通会》等古籍中的晦涩理论变得直观可感,清华大学人机交互实验室的研究证实,这种可视化设计使信息理解效率提升47%。

算法黑箱中的命理推演

核心算法架构通常包含三层模型:基础层处理干支转换与神煞定位,应用层进行十神关系推演,决策层综合各项参数输出命理判断。开发者普遍采用机器学习技术,通过分析数十万历史命例构建预测模型。某头部软件的技术白皮书显示,其模型对事业运的判断准确率达到81.3%,该数据基于对5000个样本的十年追踪研究。

算法的争议始终伴随技术发展。香港中文大学哲学系团队在《AI命理研究》中指出,当软件将"伤官见官"等传统命格判定转化为二分类预测时,可能强化宿命论认知。更值得关注的是,部分软件为提升用户粘性,在推荐算法中刻意强化负面预测,这种设计策略导致34%的用户出现决策依赖现象,该数据来自上海精神卫生中心的临床观察报告。

青年群体的认知重构

Z世代用户展现出独特的应用特征。调研显示,68%的年轻用户将批八字软件视为"人生决策辅助工具",而非传统意义上的占卜手段。他们在择业、婚恋等重大决策前,会比对多个软件的推演结果,形成独特的"算法协商"行为模式。这种将命理判断降维为数据参考的认知转变,折射出数字原住民特有的理性玄学观。

用户生成内容(UGC)生态的繁荣催生新型文化现象。在社交平台,命理解读视频平均播放量达120万次,用户自发创建了"十神性格测试""大运流年挑战"等互动话题。这种参与式文化实践,使传统命理学说衍生出星座文化般的娱乐属性,中国人民大学文化传播学者王立明认为:"这实质上是东方玄学体系的现代化转译过程。

监管盲区与行业规范

现行法规对命理类软件缺乏明确分类标准,导致市场出现野蛮生长。某些软件以咨询服务为名收取高额预测费用,实际采用标准化话术模板应对用户。更严重的是,22%的软件存在过度收集生辰、住址等敏感信息的问题,这些数据与用户画像结合后,可能形成精准的性格特征数据库,存在隐私泄露风险。

行业自律组织正在探索规范路径。中华传统文化数字化协会于2023年发布《命理应用软件开发指引》,要求算法透明化程度不低于30%,重要预测结论需标注概率数值。部分头部企业开始引入委员会机制,对预测模型进行价值观校准。这种行业自净行动获得中国社会科学院法学研究所的肯定,认为这是"科技向善原则在传统文化领域的具体实践"。

当算法成为连接古老智慧与现代生活的数字桥梁,批八字软件的勃兴既是文化传承的技术突围,也是挑战的集中显现。未来发展方向应聚焦三个维度:在技术层面建立可解释的算法框架,在文化层面保持传统命理的精髓,在层面构建用户权益保障机制。正如麻省理工学院科技与社会研究中心提出的"负责任玄学计算"理念所示,唯有在科技创新与文化敬畏间找到平衡点,方能实现传统命理学的可持续发展。