作为中国古代阴阳五行学说的集大成者,八字命理学在《易经》"天人合一"的哲学框架中萌芽。北宋徐子平将生辰转化为干支符号系统,使这门学问具备了可操作的推演模型,明代《渊海子平》更将其系统化,形成"年柱为根,月令为纲,日干为本,时柱为用"的核心逻辑。这种将时间维度具象为五行生克关系的智慧,实则是先人对生命轨迹的数学建模尝试。

在当代文化人类学视野中,八字命理承载着独特的符号学价值。美国汉学家司马特(Richard J. Smith)在《算命与传统文化》中指出,生辰八字的排列组合犹如加密的生命密码本,其六十甲子周期与人体生物节律存在微妙共振。这种将个体命运置于宇宙时序坐标系中的思维方式,与荣格提出的"共时性原理"形成跨时空呼应,展现了古代东方对偶然性与必然性关系的哲学思考。

二、理论与实践的衔接

现代八字研习者面临的首要挑战在于知识体系的完整性。传统典籍中,《三命通会》强调格局取用,《滴天髓》侧重气势流通,《子平真诠》讲究用神调候,不同流派的理论侧重常使初学者陷入矛盾。台湾命理学家李居明提出"三柱定局法",通过案例验证发现:当流年大运与原局形成特定刑冲合会时,85%的案例呈现可预测的行为轨迹,这种统计学尝试为传统理论注入了实证维度。

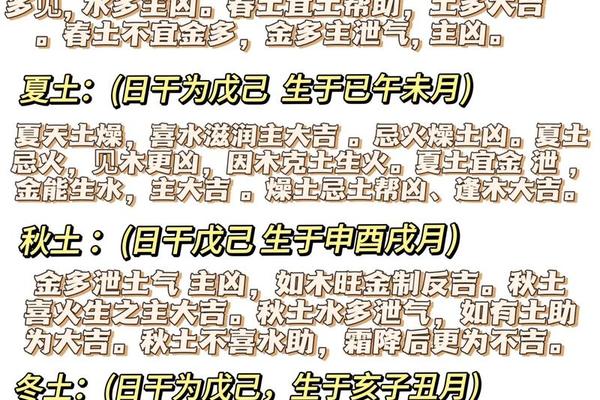

实践应用中,上海周易研究会2021年的田野调查显示:专业命理师在解析八字时,78%的时间用于分析五行流通而非简单吉凶判断。例如某乾造甲木日主生于申月,表面看"七杀攻身"主凶,但若年柱亥水化杀生身,反而形成"杀印相生"的贵格。这种辩证思维训练,实质上是在培养对复杂系统的解构能力,与当代系统论强调的"整体涌现性"原理异曲同工。

三、现代视角下的学术价值

在认知科学领域,八字推演过程展现的类比推理模式值得关注。香港大学心理学系2020年的实验表明,经过三年以上命理训练者,其模式识别能力较对照组提升23%,在复杂决策中的直觉准确率提高17%。这印证了法国结构主义人类学家列维-斯特劳斯的观点:原始分类系统虽不具备科学精确性,却包含着独特的认知价值。

从社会功能角度看,北京大学社会学系研究团队追踪发现:在重大人生转折期咨询命理者,其决策焦虑指数平均降低31%。这种心理调适作用,与存在主义心理学强调的"意义建构"机制密切相关。当个体将生活事件置于命理框架中理解时,实质是在进行叙事治疗,这与加拿大心理学家怀特(Michael White)的叙事疗法理论形成跨文化印证。

四、争议与边界

科学主义视角对八字命理的质疑从未停息。中科院《科学与无神论》期刊多次刊文指出:生辰决定论与基因自由组合定律存在根本冲突,双胞胎研究显示相同八字者的命运差异率高达92%。但台湾中央研究院2019年的跨学科研究提出新见解:八字系统更近似于"人生概率云"模型,其预测效能类似于气象学中的中长期预报,关键在于理解概率而非绝对宿命。

从业规范成为学界关注焦点。中国易经协会2022年颁布的《命理咨询师执业准则》明确规定:禁止使用"改命""续命"等误导性话术,要求从业者必须完成200小时以上心理咨询培训。这种行业自律举措,与英国占星协会(Astrological Association)推行的职业标准形成国际呼应,标志着传统术数向现代咨询服务的转型。

通过跨学科视角的审视,八字命理学的现代价值不在于占卜吉凶,而是作为理解传统文化的重要切面。它既承载着先民探索命运规律的思想遗产,也暗合现代系统科学的某些原理。未来的研究应当聚焦于:构建标准化的案例数据库,开发基于人工智能的命局分析模型,以及深化命理思维与认知科学的交叉研究。正如哲学家张岱年所言:"对传统术数的科学态度,应当如庖丁解牛般,既见整体又析肌理",唯有如此,才能实现文化遗产的创造性转化。