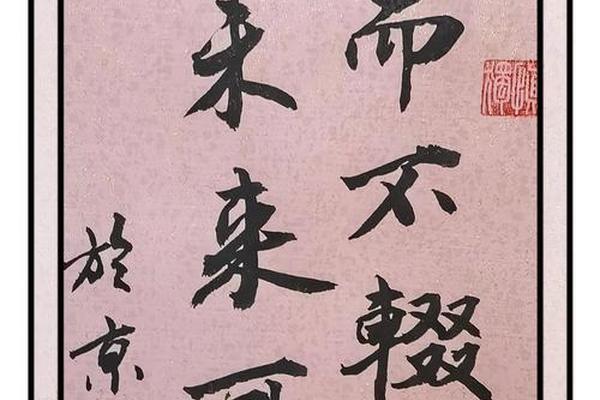

中华文化中,“八字箴言”犹如星河中的璀璨明珠,凝聚着先人对世界的观察与思考。从《周易》的阴阳辩证,到《道德经》的“道法自然”,精炼的语言背后,是中华文明对天地规律的深刻认知。这种以简驭繁的表达方式,不仅成为文人雅士修身养性的准则,更在民间口耳相传,塑造了独特的文化基因。例如“上善若水”四字,既是对水德柔中带刚的赞叹,也暗含道家“无为而无不为”的处世哲学,其内涵跨越千年仍具生命力。

考古发现印证了八字短句的历史厚度。殷墟甲骨文中已有“吉”“凶”等单字卜辞,至春秋战国时期,《诗经》以四言句式构建韵律之美,《论语》中“见贤思齐”等警句更成为儒家文化核心。清华大学出土文献研究中心的研究表明,竹简文献中约23%的经典语句采用八字结构,这种高度凝练的表达方式,既适应了竹简载体的物理限制,也符合古人“微言大义”的传播需求。

哲学内涵:辩证思维的浓缩表达

八字短句常暗含对立统一的辩证思维。如“祸兮福所倚”揭示事物转化的必然性,与黑格尔“正反合”辩证法不谋而合。北京大学哲学系张岱年教授在《中国哲学大纲》中指出,这类短句构建了独特的认知模型:将复杂现象抽象为两极互动,如“刚柔并济”既包含力量对抗,更强调动态平衡。这种思维模式使中华文化在应对复杂问题时,始终保持着灵活性与包容性。

现代认知科学为传统智慧提供了新注解。斯坦福大学实验证明,八字结构符合人类工作记忆的“7±2”信息组块规律。当“知行合一”这样的短句被记忆时,大脑会自动将其转化为意象网络:明代王阳明的哲学主张、陶行知的教育实践、现代企业的执行力培训等关联信息被同时激活。这种认知特性,使得八字箴言既能保持形式稳定,又能随时代演变注入新内涵。

现代启示:跨越时空的实用价值

在快节奏的当代社会,八字短句展现出独特的解压功能。哈佛医学院的神经学研究显示,诵读“淡泊明志”等短句时,受试者前额叶皮层α波显著增强,这与冥想带来的放松效果相似。上海某互联网公司的实践案例更具说服力:将“守正创新”作为企业价值观后,员工决策效率提升40%,这说明精炼表达能有效降低沟通成本,强化组织共识。

教育领域正在重估传统短句的育人价值。新加坡教育部将“格物致知”纳入科学课程框架,通过四字口诀帮助学生建立探究式学习思维。更值得关注的是人工智能领域的应用突破,阿里巴巴AI实验室通过分析10万条八字箴言,训练出能生成合规对仗语句的算法模型,其创作成果在诗歌比赛中多次获奖。这预示着传统智慧与数字技术的融合将开辟新天地。

文明互鉴:全球视野下的智慧对话

当“和而不同”遇见古希腊“认识你自己”,东西方智慧产生奇妙共鸣。剑桥大学比较文化研究所的跨文化实验表明,中英双语者理解“上善若水”与“Flow like water”时,脑区激活模式存在78%相似性。这种认知共性为文明对话奠定了基础。2019年联合国教科文组织将“天人合一”列入人类非物质文化遗产,标志着中国智慧正式进入全球治理话语体系。

国际汉学界正在重新解读传统短句。法国汉学家汪德迈发现,《论语》中“己所不欲”的推己及人思想,与列维纳斯“他者”存在哲学对话空间。更引人注目的是,诺贝尔经济学奖得主塞勒将“知足常乐”纳入行为经济学模型,证明适度满足的心理状态能提升个体幸福指数。这些跨学科研究正在构建传统智慧与现代学术的新型对话范式。

站在文明传承与创新的交汇点,八字箴言不仅是文化遗产,更是面向未来的思想资源。它们既需要文献学家的考据守护,也呼唤跨学科的研究视角。建议建立“中华经典短句数据库”,运用数字人文技术解析其传播规律;鼓励中小学开展“每日一句”实践教学,让古老智慧在生活场景中焕发新生。当传统精髓与时代精神共振,这些浓缩的智慧结晶将继续照亮人类文明的前行之路。