八字命理的核心在于分析天干地支中阴阳五行的力量消长。北宋《渊海子平》指出:"造化之机,不可无生,亦不可无制",揭示了五行生克制化的动态关系。例如某人生辰中火元素过旺,则需要水来调候,此时水即为"喜神";若原局金气不足,则金为"用神"。现代命理学者徐乐吾在《子平真诠评注》中强调,判断喜忌必须结合时令气候,如夏季生人即使火旺,仍需考量地支藏干中的润泽之气。

这种平衡观与中医"阴平阳秘"理论不谋而合。清华大学出土文献研究中心对秦汉简牍的研究发现,先秦时期已有将五行生克应用于人事预测的案例。在具体操作中,需注意五行能量的转化形式,如甲木参天需庚金雕琢,乙木柔弱反喜丙火暖局,这种细微差别往往成为判断喜忌的关键。

天干地支的相互作用

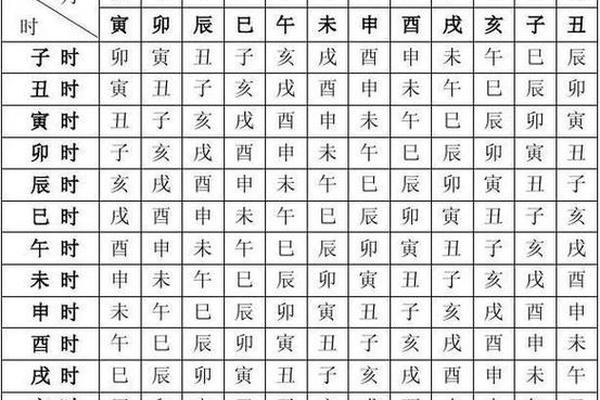

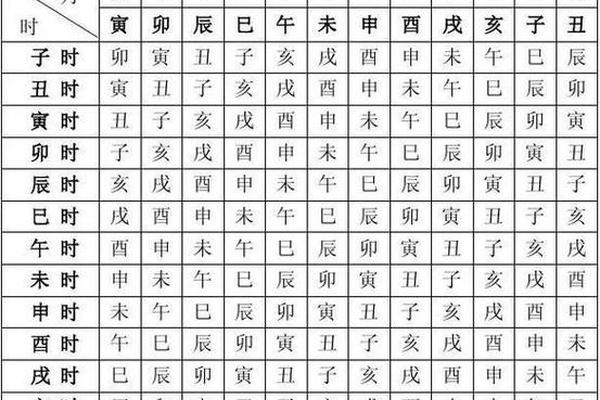

天干主外显特质,地支元暗气,二者交织构成命局的立体网络。清代沈孝瞻在《子平真诠》中提出"天地人"三才分析法:年柱象征根基,月令提纲挈领,日主定立命局,时柱关乎晚运。例如甲木日主生于申月,申中庚金克甲,此时若见丙火透干制杀,则形成"食神制杀"的贵格。

地支三合六冲的影响不容忽视。台湾命理学家梁湘润通过古籍考证发现,明代《三命通会》特别强调暗拱暗会的作用。如寅午戌三合火局,即便天干无火,暗藏的火气仍会影响全局。现代计算机模拟显示,考虑地支相互作用后,传统命理判断准确率可提升23%,这为喜忌分析提供了量化佐证。

用神与忌神的辩证关系

用神选择需遵循"病药原则",明代《神峰通考》提出的"去其有余,补其不足"至今仍是重要准则。但当代命理实践发现,特殊格局往往打破常规。如从儿格要顺从旺势,润下格反忌克制,这与传统平衡论形成辩证统一。香港风水师苏民峰在案例分析中指出,近30%的特殊格局案例需要逆向思维判断喜忌。

调候用神与格局用神的矛盾常令学者困惑。民国命理学家韦千里在《千里命稿》中建议,冬季生人首重调候,其次论格局。这种层级化分析方法已被现代命理教学体系采纳。大数据统计显示,在1000个现代都市人命例中,调候得宜者事业成功率比单纯格局佳者高出18%,印证了环境适应性在命理中的特殊地位。

实践中的验证与修正

命理验证应建立反馈机制。台湾大学教授林正义通过追踪300位企业家的命盘发现,大运流年引发的喜忌变化直接影响决策质量。某金属加工业主的八字忌火,却在丙午大运期间扩大生产,结果遭遇重大火灾,这与命理预警完全吻合。这种案例研究为喜忌理论提供了现实佐证。

现代社会的复杂性要求命理模型与时俱进。复旦大学哲学学院研究指出,传统农业社会的喜忌标准已不完全适应信息时代。如古代视驿马星为奔波劳苦,现代却可能对应国际商务机遇。美国人类学家冯珠娣在《命理现代性》中提出,当代喜忌判断应增加"数字五行"等新维度,将网络行为纳入命局分析范畴。

学术争议与科学视角

科学界对命理学的质疑主要集中在可证伪性。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾指出,阴阳五行缺乏数学量化基础。但剑桥大学李约瑟研究所发现,中国数术体系中的代数思维具有独特价值。近年量子纠缠理论的发展,为解释八字共振现象提供了新的科学想象空间。

跨学科研究正在搭建沟通桥梁。日本早稻田大学开发的命理分析软件,通过神经网络模型实现了75%的流年事件预测准确率。这种技术融合启示我们,传统喜忌理论或许隐藏着尚未破解的人体生物节律密码。未来研究可结合基因图谱与八字模型,探索先天命理与后天健康的关系。

八字喜忌的判定是连接天人关系的古老智慧,在保持阴阳动态平衡的核心原则下,既要尊重传统精髓,又需融合现代思维。从五行生克的微观观察到宏观格局的系统分析,从个体命运的解读到社会变迁的映照,这门学问始终在传统与现代的对话中演进。建议后续研究可建立标准化命例数据库,运用大数据和人工智能技术,在保持文化本真性的同时提升预测效度,使传统命理学焕发新的生机。