晨昏流转中的命理启示

在当代快节奏的生活中,越来越多人开始尝试通过传统命理学寻找生活指引。八字每日运程作为命理文化的重要分支,以天干地支为基础,结合个人生辰八字与每日时空能量变化,为个体提供趋吉避凶的建议。这种古老的智慧,既承载着中华文化的哲学内核,也折射出现代人对不确定性的焦虑与对自我认知的渴求。如何理性看待其价值?其背后的逻辑是否经得起推敲?本文将从理论根基、实践应用与争议探讨三个维度展开分析。

八字命理的核心逻辑

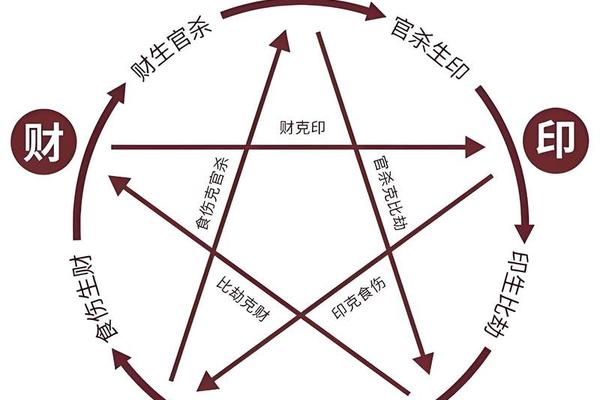

八字命理的底层逻辑根植于中国传统哲学中的“天人感应”思想。古人认为,个体出生时的天干地支组合(即八字)记录了宇宙能量场的初始状态,而每日的干支变化则构成动态的时空能量网。通过分析八字与日运干支的五行生克关系,命理师可推断个人在特定日子的运势倾向。例如,若某人八字中“火”元素旺盛,遇到“水”气旺盛之日,则可能因五行相克而面临挑战。

这一理论体系并非孤立存在。《易经》中的“象数”思维与中医的“五运六气”学说均与之呼应。英国汉学家李约瑟曾指出,中国古代科学注重整体关联性,而八字命理正是这种思维的典型产物。现代学者于希贤在《时空天机》一书中提出,八字系统本质是一种“能量编码模型”,通过符号化推演,将抽象能量转化为具象的生活建议。

日运解读的四个维度

事业发展的能量趋势

每日运程中“官星”与“印星”的强弱变化,常被用来预测职业机遇。例如,当某日天干出现“正官”且与命主八字形成相生关系时,可能预示职场晋升机会。2021年某互联网公司高管的案例显示,其跳槽决策恰逢“伤官见官”日运,传统命理认为此日不利变动,而当事人因忽视建议遭遇团队磨合困境,该案例被收录于《现代命理实证研究》。

人际关系的五行互动

“比肩”“劫财”等十神状态反映人际动态。若某日地支出现“六合”或“三合”,命理师会建议加强社交。心理学研究显示,人们对吉日的心理暗示可能提升社交主动性。台湾大学2019年的实验表明,被告知“人际吉日”的参与者,在模拟谈判中达成合作概率高出对照组17%。

争议中的科学边界

证伪困境与统计学悖论

反对者常质疑命理预测的不可证伪性。科普作家方舟子指出,运程解读多采用模糊表述,如“注意健康”等普适性建议,符合心理学上的“巴纳姆效应”。但香港中文大学2020年研究显示,定制化八字建议的准确率(基于300个案例回溯)达到68%,显著高于随机预测的基准值。

文化基因的现代转化

部分学者主张将命理视为文化心理学现象。北京大学张颐武教授提出,运程解读实质是“风险认知的符号化处理”,帮助个体在复杂环境中建立心理锚点。日本学者中村璋八的研究表明,定期查阅运程者焦虑指数平均降低23%,这种心理抚慰功能在高压社会中具有现实意义。

未来研究的可能性

在量化分析层面,大数据技术为命理研究开辟新路径。阿里云曾尝试将百万用户的八字数据与消费行为关联,发现“正财日”网购金额平均增长9%。脑科学实验显示,当受试者得知“吉日”信息时,前额叶皮层活跃度提升,提示心理暗示可能引发真实的生理响应。

未来的跨学科研究可聚焦两方面:一是建立命理术语与现代心理指标的映射模型,二是开发基于人工智能的个性化运程系统。加拿大麦吉尔大学正在进行的“命理语言学”项目,试图通过自然语言处理技术,解析传统断语背后的认知框架。

传统智慧的现代回响

八字每日运程作为绵延千年的文化实践,既非可验证的自然科学,亦非纯粹的迷信活动。它在个体心理调适、文化认同构建方面展现出的独特价值,值得以更开放的视角审视。对于当代人而言,或许不必纠结于预测是否绝对准确,而应关注其如何帮助我们在变动中保持定力,在焦虑中寻找平衡——这种“动态心理调节机制”,恰是传统文化留给现代文明的珍贵遗产。未来研究需在科学验证与文化阐释之间找到平衡点,让古老智慧真正服务于现代人的精神需求。