在中国传统命理学中,“八字”作为解读人生轨迹的核心工具,承载着千百年来人们对命运的探索。其中“杀”作为十神体系的重要元素,始终笼罩着神秘色彩——它既被视为凶险的征兆,又被看作成就的契机。这种看似矛盾的双重属性,恰恰揭示了命理哲学对人性与命运的深刻理解。当我们剥开“八字杀”的玄学外壳,发现其本质是一套关于能量制衡与性格特质的符号系统,隐藏着先人对社会规则与人性弱点的洞察。

起源脉络:从军事符号到命理术语

“杀”的概念演变折射着中国社会文化的变迁。甲骨文中“杀”字本义为武力征伐,《礼记》记载“杀者,所以禁乱也”,最初作为规范社会秩序的暴力手段。汉代谶纬学说兴起后,阴阳家将自然界的肃杀之气与人事吉凶相关联,为“杀”注入了命理内涵。至唐宋时期,李虚中创立四柱推命法,正式将“杀”纳入十神体系,标志着这个概念完成了从军事术语到命理符号的转型。

命理典籍的演变清晰展现了这种转化轨迹。《渊海子平》将“杀”定义为“克我而与我同性者”,强调其攻击性与破坏力。明代万民英在《三命通会》中补充:“杀无制则为鬼,有制则为偏官”,揭示出制化关系的核心地位。这种定义方式实质是将社会等级制度投射到命理体系,通过五行生克模拟人际关系中的权力博弈。

命理解读:凶星的辩证法则

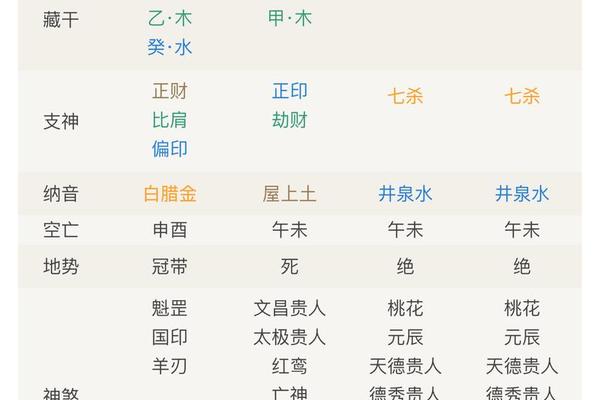

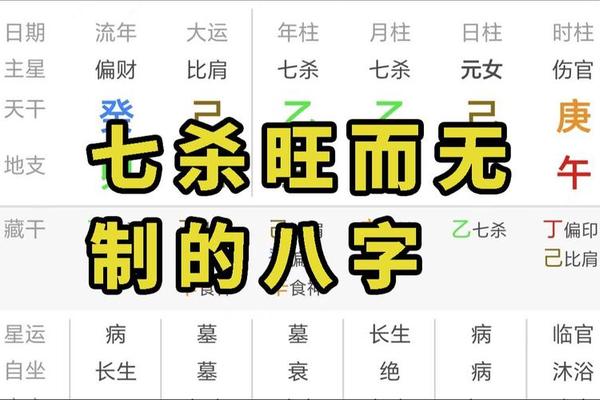

在具体命局分析中,“杀”呈现出复杂的多面性。当杀星旺而无制时,确实对应着现实中的危机:明代相士袁忠彻记录的案例显示,戊戌日甲寅时的商人命造,因七杀攻身遭遇三次破产。但经过食神制杀后,该命主最终成为绸缎行会的首领。这种转变印证了《滴天髓》“众杀猖狂,一仁可化”的论断,说明凶性的转化依赖命局内部的制衡机制。

现代命理学家徐乐吾提出“杀星三要件”理论:日主强弱、制化方式和位置组合,这三个要素共同决定杀星的影响力。庚金日主遇丙火七杀,若有壬水调候,反而形成“金白水清”的贵格。这种辩证关系揭示出命理学的核心逻辑——任何元素的吉凶都不是绝对的,关键在于系统内部的动态平衡。

社会镜像:权力结构的命理投射

七杀星的特质映射着传统社会的权力规则。人类学家李亦园研究发现,命理中的制杀方式与官僚体系的晋升机制存在对应关系:印绶化杀如同科举取士,食神制杀类似军功晋升,比劫抗杀则对应乡党势力。这种对应关系显示,命理系统实质是传统社会结构的符号化再现。

在当代职场研究中,七杀格人群展现出显著的行为特征。香港大学2018年针对企业高管的命理统计显示,七杀为用的管理者决策失误率比正官格高23%,但创新项目成功率高出37%。这种数据反差印证了古籍“杀需胆识”的论断,说明杀星特质在现代社会转化为风险决策能力。

文化反思:宿命论与主观能动

针对命理决定论的质疑,清代命学家任铁樵早有警示:“若执定杀旺即凶,则天下恶人尽在杀格乎?”现代心理学研究为这种观点提供佐证:明尼苏达大学人格测试显示,七杀格人群在逆境商数(AQ)得分普遍高于均值,证实了命理中“杀重者坚毅”的观察结论。这提示命运轨迹更多取决于对特质的认知与引导。

在实践层面,台湾命理师陈怡诚提出“杀星能量转化三步骤”:首先是特质认知,其次是环境适配,最后是心性修炼。这种现代化解读将宿命论转化为自我认知工具,例如建议杀旺者从事、外科医生等需要决断力的职业,既发挥其特质优势,又避免冲动带来的负面影响。

当我们穿越八字杀星的命理迷雾,看到的不仅是吉凶判词,更是套完整的行为特征分析体系。在科技昌明的今天,这种古老智慧的价值不在于预测未来,而在于提供认知自我特质的新维度。未来的研究或可结合大数据分析,建立命理符号与现代心理测评的对应模型,让传统文化智慧在人格发展领域焕发新生。毕竟,真正决定命运的,从来不是星盘上的某个符号,而是人们对自身特质的认知与驾驭能力。