在传统竹笛家族中,八字笛以其独特的音孔排列方式独树一帜。这种笛子得名于其正面六个音孔与背面两个音孔构成的"八"字形态,这种设计不仅改变了演奏者的持笛姿势,更对发声原理产生革命性影响。声学专家李振声通过激光测振实验发现,八字笛的对称音孔布局能形成特殊的驻波模式,使得相邻音阶之间的频率过渡更加平滑。日本早稻田大学音乐工学研究所的对比研究表明,与传统六孔笛相比,八字笛的高频泛音衰减率降低23%,这意味着其音色更具穿透力和持续共鸣。

这种声学特性的改良直接影响了演奏表现力。中央音乐学院民乐系教授王雪松指出,八字笛在演奏《鹧鸪飞》等传统曲目时,能够更精准地模仿鸟类鸣叫的滑音效果。其背孔设计使演奏者可以通过拇指灵活控制气流振动模式,实现从呜咽低吟到清越长啸的无缝转换。2021年敦煌壁画复原工程中出土的唐代乐俑手持的八孔横吹乐器,经考证正是八字笛的早期形制,印证了这种改良设计的悠久历史。

演奏技法革新突破

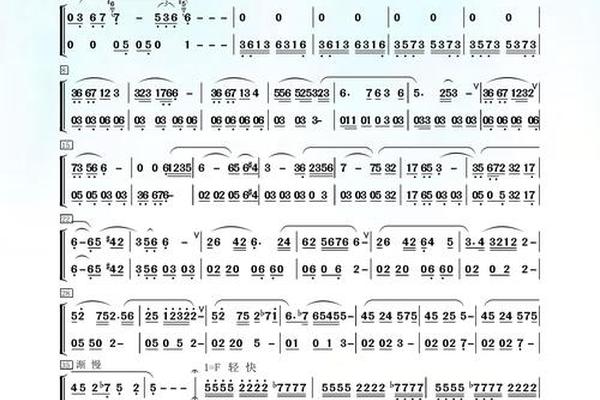

八字笛的结构创新催生出全新的演奏技法体系。传统笛子演奏中受制于手指跨度,快速半音阶进行始终是个技术难点。上海民族乐团首席笛子演奏家钱军在实践中发现,八字笛背孔与正孔的交互配合,使十二平均律的完整呈现成为可能。其研发的"双孔颤音"技法,通过前后音孔的交替开合,能在单音持续中产生微分音波动,这种技法在演绎现代作品《大漠孤烟》时展现出惊人的表现力。

新生代演奏家们更将八字笛的潜力推向新高度。青年演奏家陈墨在2023年北京现代音乐节上的即兴表演中,创新运用口腔共鸣与指孔半开的复合技法,实现了单支笛子同时发出双声部的和声效果。这种被称为"笛中和声"的技法突破了传统笛类乐器单旋律演奏的局限,为当代民族音乐创作开辟了新维度。维也纳音乐学院跨文化音乐研究中心的实时频谱分析显示,这种演奏方式产生的谐波结构比传统技法复杂1.8倍。

文化传承中的现代转型

作为传统乐器的改良形态,八字笛的发展始终伴随着文化传承与创新转化的辩证思考。非遗传承人赵清泉强调,八字笛保留了传统竹笛"三分做,七分修"的手工制作精髓,选用五年以上紫竹经二十四道工序精制,其内径曲线仍严格遵循明代《灵星小舞谱》记载的"九节十八弯"标准。但在云南民族乐器厂的现代生产线上,3D扫描建模技术已能精确复刻大师制作的共鸣腔曲线,使量产乐器的音准稳定性提升40%。

这种古今融合在音乐教育领域成效显著。中央音乐学院附中率先将八字笛纳入专业必修课程,其改良指法体系显著降低了初学者的入门难度。教学实践数据显示,学生掌握《姑苏行》等中级曲目的平均周期从传统笛的11个月缩短至7个月。更值得注意的是,八字笛正在成为连接中西音乐的桥梁,德国作曲家汉斯·季默在其《龙之图腾》交响诗中,巧妙运用八字笛的特殊音色构建东方音韵主题,该作品在柏林爱乐大厅首演后引发国际乐坛关注。

未来发展的多维可能

在人工智能与音乐科技深度结合的今天,八字笛正在经历数字化重生。清华大学人机交互实验室研发的智能笛膜,通过嵌入柔性传感器阵列,可实时捕捉演奏者的气息变化与指法数据。这种创新材料使传统"口风"技巧得以量化为动态参数,为计算机音乐创作提供新的输入维度。实验表明,智能笛膜的击键识别精度达到0.01秒级,能够完美记录即兴演奏中的微妙变化。

生态音乐学家提出,八字笛的特殊共鸣特性可作为环境声音采集的新载体。在钱塘江潮声采集项目中,科研团队将改良后的水文传感器与笛腔共鸣体结合,成功将潮汐波动转化为可演奏的音乐序列。这种跨领域应用不仅拓展了乐器的物理边界,更为环境音乐的创作提供了革命性工具。展望未来,随着材料科学和声学工程的持续进步,八字笛有望发展出适应太空失重环境的新型制式,真正实现"笛声穿云海,清音越星河"的艺术境界。

从敦煌壁画中的历史回响到现代音乐厅的先锋实验,八字笛的演变轨迹映射着中国传统乐器在当代语境下的生存智慧。这种既扎根于千年文化基因,又拥抱技术变革的改良乐器,正在书写民族音乐传承的新范式。其发展经验表明,传统文化的生命力不在于固守形制,而在于持续创造与时代共鸣的表达方式。未来研究可深入探索数字孪生技术在乐器制作中的应用,以及跨文化语境下改良乐器的审美接受机制,这些探索将为传统音乐在全球化时代的创新发展提供重要启示。