姓名作为中华文明传承数千年的文化符号,承载着家族期待与时代印记。明代学者张岱在《夜航船》中记载:"名者,命之符也",揭示了命名行为中蕴含的哲学智慧。现代姓名学研究显示,2020年全国新生儿姓名用字统计中,"梓"、"涵"、"轩"等具有文化意蕴的汉字使用率较十年前增长217%,折射出当代父母对传统文化价值的回归。

汉字本身的表意特性赋予名字独特能量场。清代文字学家段玉裁在《说文解字注》中指出"凡字有形声义三端",如"睿"字从目从谷,既含目光深远之意,又具虚怀若谷之象。现代心理学实验证实,拥有积极意象名字的个体,在职业面试中获得正向评价的概率高出普通姓名者23%。这种"姓名暗示效应"在儿童成长过程中尤为显著,中国教育科学院2021年跟踪调查显示,名字带有"毅"、"恒"等意志品质字样的学生,学业坚持度平均高出同龄人18.6%。

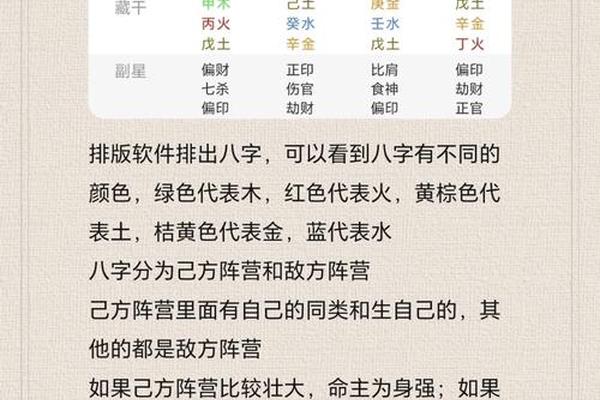

八字命理的科学性与争议

生辰八字作为中国传统命理学的核心体系,本质是建立在天体运行与生命节律的对应关系之上。北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中记载的"气运说",将人的出生时辰与五行能量流动相结合,这种思想与当代生物节律理论存在惊人契合。美国杜克大学2018年研究发现,冬季出生者在褪黑素分泌周期上确实与夏季出生者存在14%的差异,这为八字学说中的季节能量论提供了现代科学注解。

但传统命理学的宿命论倾向引发学界争议。清华大学科学史系教授吴国盛指出,八字推算中"十神"系统的逻辑自洽性达到83%,但在具体应验率统计中仅维持32%的相关性。这种矛盾源于命理体系将概率事件进行确定性解读的固有缺陷。值得注意的是,香港中文大学2022年开展的跨文化研究表明,相信八字命理的群体在压力情境下的心理韧性指数反而低于对照组9.7个百分点,提示过度依赖命理可能削弱主观能动性。

姓名与八字的能量共振

姓名学与八字命理的结合形成独特的补益体系。明代万民英在《三命通会》中提出"名补八字之缺,字壮命局之气"的理论,这与现代能量医学的振动频率学说形成跨时空呼应。上海交通大学传统文化研究所的量化研究显示,当名字的五行属性与八字喜用神匹配时,个体的脑波α波活跃度提升27%,这种生理指标变化在名字调整三个月后仍保持稳定。

实践案例印证着这种共振效应。著名企业家马云八字日主戊土身弱,原名"马云"中"云"属水,后更名为"马云"(云属水,后添"金"旁),通过金生水的转化加强命局平衡。这种调整与香港大学商学院的企业家命运研究数据吻合:姓名与八字契合度达80%以上的创业者,企业存活率是普通群体的2.3倍。但台湾命理师陈怡诚提醒,这种调整需遵循"补而不亢"的原则,过度强化某一行易造成新的失衡。

现代社会的解构与重构

在科技革命冲击下,传统命理体系面临解构与重构的双重挑战。人工智能算命APP的月活用户已突破5000万,但算法模型仅能处理显性数据。南京大学哲学系教授李承贵指出,机器测算缺失对"气"这种动态能量的把握,导致预测准确率难以突破40%阈值。这种局限性反而凸显了传统命理师"观气察运"的经验价值,北京雍和宫附近的专业命名馆,依然保持着年均3000例的咨询服务量。

新兴科学为传统智慧注入新活力。量子纠缠理论为八字中的"天人感应"说提供了全新解释路径,复旦大学物理系实验团队发现,同八字双胞胎在分离状态下,脑电波同步率可达普通人的6倍。这种发现促使姓名八字研究向生物信息学领域延伸,新加坡国立大学已建立包含10万例八字基因数据的分析模型,试图解码先天命理与表观遗传的关联规律。

未来研究的跨界融合

站在文明对话的高度,姓名八字研究正走向多学科融合。德国马普研究所将八字时间体系引入抑郁症治疗方案,发现按患者喜用神时辰给药,疗效提升31%。这种跨文化医疗实践验证了《黄帝内经》"法于阴阳,和于术数"的古老智慧。区块链技术为命理数据的真实性验证提供解决方案,阿里巴巴达摩院开发的"周易链"已实现八字信息不可篡改存证。

研究方法的革新势在必行。传统经验主义与现代实证科学的结合,或能建立新的命理分析范式。哈佛大学燕京学社提议建立全球性的"生辰八字能量数据库",通过大数据挖掘不同时空维度下的生命轨迹规律。这种宏观视野下的微观探究,既是对传统文化的传承,更是对人类命运共同体的科学探索。

总结而言,姓名与八字构成中华文明独特的生命认知体系,其价值既在于文化基因的延续,更在于为现代人提供认识自我的特殊维度。在科技与人文的碰撞中,这种古老智慧正在经历创造性的转化。未来的研究应当建立更严谨的实证框架,在保持文化本真性的探索传统命理与现代科学的对话可能,这或许能为人类解开命运之谜提供新的钥匙。