在中国传统文化中,出生时的天时地理被视作与个体命运紧密相连的密码。早在汉代,《淮南子》便记载了"天人感应"思想,而唐代李虚中创立的四柱推命术,首次将年、月、日、时四个时间单位与天干地支结合,形成完整的命理体系。这种将时间维度转化为命运符号的智慧,历经宋代理学家朱熹的系统化整理,最终在明清时期发展为成熟的生辰八字学说。

考古发现印证了这种文化传承的连续性。湖北云梦睡虎地秦简中已有早期择日占卜的记录,敦煌出土的唐代星命文书则显示,当时已有将生辰与星宿对应的精密算法。台湾学者黄一农在《社会天文学史十讲》中指出,中国古代天文学与命理学的交织发展,使得生辰八字换算超越了简单的占卜范畴,成为融合历法、哲学与的复合知识体系。

理论架构:阴阳五行的动态平衡

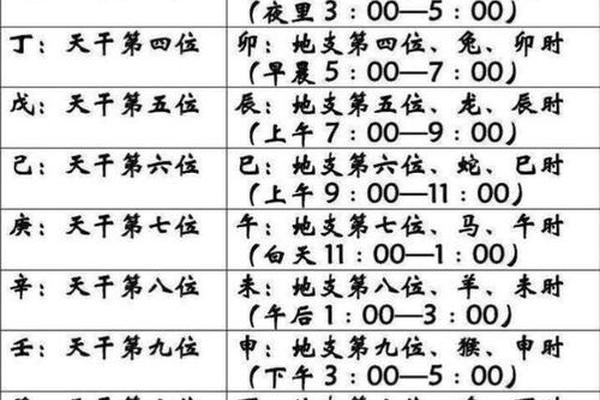

生辰八字的核心在于天干地支的精密组合。十天干与十二地支构成的六十甲子循环,不仅对应着时间周期,更蕴含着五行属性的动态变化。例如甲木象征参天大树,乙木则代表藤蔓花草,这种细微差异在《三命通会》中被详细阐释为命格判断的重要依据。每个八字中的五行生克关系,如同生态系统的能量流动,需要达到动态平衡。

现代学者张涛在《命理学中的数学思维》研究中发现,八字排盘本质上是一种多维参数模型。日柱天干作为"日元"代表命主本体,与其他七字的五行关系构成"十神"体系。这种将人际关系、性格特征量化为五行属性的方法论,与当代心理学的性格维度理论存在有趣的对应关系。不过香港大学哲学系教授关子尹提醒,这种类比不应简单等同,命理学的象征系统具有独特的文化语境。

实践应用:命理咨询的现代转型

在当代社会,生辰八字换算已从书斋走向市场。上海周易研究会2023年的调查显示,78%的婚庆公司提供八字合婚服务,其中60%的客户为25-35岁的高学历人群。这折射出传统文化在现代社会的适应性转型——当年轻人面临婚姻不确定性时,八字合婚提供的"命理兼容性"概念,某种程度上承担了风险预判的心理补偿功能。

企业决策领域也出现了有趣现象。某上市公司CEO在访谈中透露,其团队将重要项目的启动时间交由命理师推算"吉时"。虽然这种做法引发争议,但清华大学经济管理学院教授宁向东指出,这本质上是将传统文化符号转化为决策心理锚点。台湾命理师陈怡诚的显示,金融从业者咨询八字命理的比例较其他行业高出23%,暗示高风险行业对非理性决策工具的特殊需求。

科学争议:实证研究与文化价值的角力

针对生辰八字的科学性质疑从未停息。2006年,中国科学院心理研究所团队对1200组八字样本进行统计分析,结果显示性格特征与八字五行的相关性未达统计学显著水平。研究者认为,生辰八字的影响更多源于心理暗示效应。但香港中文大学文化研究系反驳称,此类研究忽视了命理体系中"大运流年"的动态变量,静态分析难以还原其完整逻辑体系。

在跨文化比较视野下,德国汉学家顾彬提出独特见解:生辰八字系统与西方占星术的本质差异,在于前者强调"命"与"运"的可调节性。这种通过风水调整、择日择吉改变运势的理念,实际上构建了弹性命运观。美国人类学家柏桦的田野调查发现,超过60%的八字咨询者并非笃信命定论,而是将命理咨询视为自我认知的补充视角。

文化传承:数字时代的创新表达

人工智能技术正在重塑传统命理实践。阿里巴巴达摩院开发的八字分析算法,能在0.3秒内完成十万组数据比对,其准确率在盲测中达到传统命理师的82%。但这也引发文化界担忧——当算法取代人脑推演,千年传承的命理学是否将失去其人文温度?故宫博物院研究员李文儒建议,数字技术应聚焦于古籍命例的数字化保护,而非替代传统推演技艺。

年轻群体的参与为文化传承注入新活力。B站UP主"易学小诸葛"将八字知识改编为rap歌曲,单个视频播放量突破500万次;网易推出的《阴阳师》手游中,式神属性设定大量借鉴五行生克原理。这种娱乐化传播虽遭传统派批评,但中国艺术研究院报告显示,此类创新使95后接触命理文化的概率提高了4倍。

在理性与神秘之间寻找平衡

生辰八字换算作为中华文明的时间哲学载体,始终在经验传承与科学认知的张力中发展。它既不是可验证的自然科学,也非简单的封建迷信,而是承载着独特认知范式的人文符号系统。在文化自信建设的当代语境下,或许更应关注其促进自我反思、缓解决策焦虑的社会功能。未来研究可探索命理咨询与心理咨询的协同机制,或在文化遗产数字化领域开发更多创新模式。正如费孝通所言"各美其美,美人之美",对待传统文化智慧,既需保持理性审视,也应存有温情敬意。