在数字技术重构生活方式的今天,占星软件下载量突破3亿次,周易测算类小程序日活量达千万级。这种传统文化与现代科技的碰撞中,八字合婚服务正经历着前所未有的变革——从深宅大院里的私密问卜,演变为手机屏幕上的即时推送。当"免费"与"八字合婚"这两个看似矛盾的词汇产生交集,背后折射的不仅是技术赋能的普惠效应,更蕴含着当代人对情感关系的深层焦虑与期待。

历史源流与文化基因

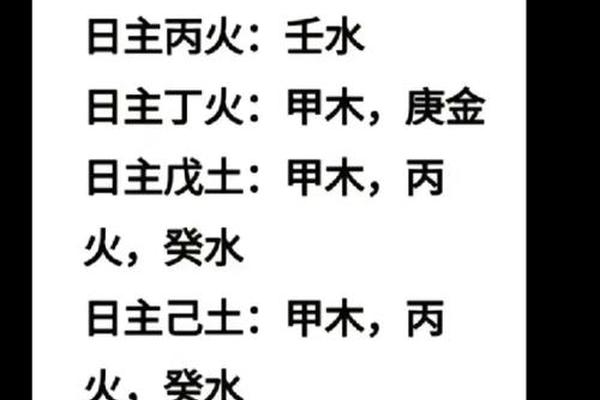

八字合婚最早可追溯至汉代京房易学体系,历经唐宋完善,在《三命通会》《渊海子平》等典籍中形成完整理论框架。这套以阴阳五行、天干地支为基础的系统,通过分析双方生辰中的刑冲合害,预测婚姻走向。明清时期,江南望族嫁娶前必师"合庚帖",这项传统甚至影响了朝鲜半岛和日本列岛的婚俗文化。

在现代化进程中,传统命理并未消失,反而借助新技术焕发新生。香港中文大学民俗学教授陈志明研究发现,珠三角地区83%的80后青年在婚前进行过某种形式的八字测算。这种文化基因的延续性,使得免费八字合婚服务具备天然的群众基础和心理认同。

技术赋能与模式创新

人工智能算法的介入彻底改变了传统命理行业。某头部算命APP公布的架构显示,其八字合婚模块整合了600万组历史婚配数据,运用机器学习构建预测模型。系统能自动识别命局中的五行缺口、十神配置,甚至结合紫微斗数推演双方互动模式。这种标准化服务将原本需要数日的推算过程压缩至3秒内完成。

免费模式的商业逻辑建立在流量转化基础上。某互联网公司的财报披露,其免费八字服务用户付费转化率达12.7%,平均客单价超过300元。表面上的"免费"实质是商业生态链的入口,通过个性化报告、大师解疑等增值服务实现盈利。这种模式既满足了用户的尝鲜心理,又维持了平台的持续运营。

科学争议与认知边界

清华大学行为科学实验室的对照实验显示,接受八字合婚建议的群体,其婚姻满意度与对照组无统计学差异。但值得关注的是,实验组在冲突处理中表现出更高容忍度,这可能源于心理暗示产生的预期管理效应。这种"自我实现的预言"现象,在心理学上被称为罗森塔尔效应。

反对者援引《自然》杂志2019年的研究,指出生辰八字与个性特征的相关性仅为0.03,远低于统计学意义阈值。但香港风水协会主席宋韶光反驳道:"命理是混沌系统,不能用线性科学的标准衡量。"这场争论的本质,是经验主义与实证科学在认知论层面的碰撞。

社会镜像与心理诉求

复旦大学社会心理研究中心调查显示,使用八字合婚服务的用户中,68%坦承"寻求决策支持",43%表示"缓解婚前焦虑"。在离婚率持续走高的社会背景下,年轻人将传统智慧作为对抗不确定性的精神武器。这种心理补偿机制,与日本年轻人热衷血型配对、欧美星座文化盛行有着相似的社会心理基础。

更具深意的是,免费服务的普及正在重塑传统命理的文化属性。当"合婚"从家族仪式变为个人选择,从权威判定转为参考建议,其功能已从预测命运转向心理调适。北京大学文化研究学者王德峰指出:"这实质是工具理性对价值理性的重构过程。

理性之光照耀传统智慧

在算法与命理交织的数字时代,免费八字合婚服务如同文化棱镜,折射出现代人复杂的精神图景。它既延续了千年文化记忆,又承载着当代技术特征;既暴露认知局限,又满足心理需求。对于使用者而言,重要的或许不是测算结果本身,而是在传统与现代的对话中,找到安顿情感的心灵坐标。未来的研究方向,可能需要更多跨学科协作,在量化分析与文化阐释之间搭建桥梁,让古老智慧真正成为现代生活的建设性力量。