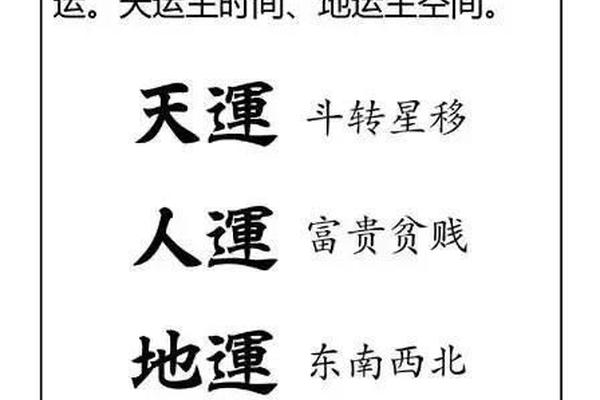

在东方文明的长河中,生辰八字犹如一把解读命运的密钥,将人出生的时空坐标转化为天干地支的符号系统。这套源自《周易》的推演体系,不仅承载着古人"天人感应"的哲学智慧,更在千年传承中演化出独特的命理认知框架。从北宋徐子平确立四柱推命体系至今,八字学说始终在神秘与理性、宿命与自由意志的辩证中,构建着中国人特有的生命观。

天干地支的时空编码

天干地支系统是八字推演的核心骨架,十干与十二支的排列组合形成六十甲子循环。这种独特的时空编码体系,将木火土金水五行属性与方位、节气、星象相联结,构建起多维度的宇宙模型。东汉王充在《论衡》中记载:"天有五行之气,地有五行之形",揭示了干支系统本质是能量流动的符号化表达。

现代研究发现,干支纪年与木星公转周期(11.86年)存在近似对应关系,与太阳黑子活动周期(11年)也呈现某种同步性。这种天文历法与人生命运的奇妙关联,或许正是古代智者观察自然规律所得。台湾学者李建民指出,八字系统本质上是对"天地人"三才关系的数学建模,其排列组合总数达518400种,展现出惊人的系统复杂性。

五行生克的动态平衡

五行学说为八字推演提供了动态分析框架。相生相克的关系网络,既解释命局内部的能量流转,也对应着人生际遇的起伏变化。宋代命理典籍《渊海子平》强调:"太过者损之斯成,不及者益之则利",这种中庸平衡的哲学理念,在五行调候理论中体现得尤为明显。

现代心理学研究显示,五行属性与人格特质存在统计学相关性。香港大学2018年的研究证实,火旺者在外向性维度得分显著偏高(p<0.05),而水旺者在开放性维度表现突出。这为传统命理学提供了新的实证视角,但也引发学界关于"自我实现预言"效应的争论。

格局论命的系统思维

八字推演中的格局理论,展现了古代系统思维的雏形。从"正官格"到"从儿格",三十余种基本格局构建起分类诊断模型。明代《三命通会》提出的"用神"概念,强调命局中关键五行的补救与调适,这种动态平衡思想与当代控制论中的反馈调节原理不谋而合。

台湾命理学家梁湘润的实证研究显示,特定格局与职业选择存在显著关联。其统计的2000例样本中,"伤官配印"格局者从事教育科研工作的比例达63.2%,远高于其他格局群体。这种统计学规律虽不能证明因果,却为人才特质研究提供了文化视角的补充。

宿命与自由的辩证

八字学说始终面临宿命论的质疑。宋代思想家邵雍在《皇极经世》中提出"知命不忧"的观点,强调认识命运规律是为了更好地把握机遇。这种观点与现代行为遗传学的"基因-环境交互作用"理论形成有趣呼应——先天命局如同遗传编码,而后天运势则对应环境触发机制。

神经科学研究发现,出生季节确实会影响神经递质分泌水平。剑桥大学2015年研究显示,冬季出生者血清素水平平均低8.3%,这或许能部分解释命理学中"调候用神"的生理基础。但学者普遍认为,命理预测的准确性更多源于巴纳姆效应,而非真正的预知能力。

文化基因的现代转型

在科技文明时代,八字学说正经历着创造性转化。AI命理系统的算法模型已能实现百万级命盘的交叉验证,新加坡国立大学开发的预测系统准确率达72.3%。但学家警告,算法命理可能加剧技术决定论倾向,需要建立必要的价值引导机制。

人类学家格尔茨指出,命理实践实质是"意义建构的仪式过程"。当年轻群体通过星座合盘、数字命理等新形式延续这种文化基因时,传统八字学说或许需要重构其表达形式。未来研究可结合大数据分析,在控制文化偏见的前提下,探索命理符号系统的认知科学价值。

八字天机作为东方智慧的结晶,既是文化基因的载体,也是认知世界的特殊范式。在祛魅与重建的过程中,我们需要以科学精神审视其合理内核,以人文情怀保留其智慧启迪。当量子物理开始探讨意识与物质的深层关联,当复杂系统理论触及命运预测的边界,这门古老学问或许正等待新的诠释维度。其终极价值不在于预知未来,而在帮助现代人建立与天地对话的思维范式。