中国命理学将人的生辰八字视为解码命运的核心钥匙。在传统命理体系中,"成格"被视为八字结构的理想形态,其内在逻辑如同建筑框架般严整有序。当八字未能形成既定格局时,命理师常以"不成格"论断,这种观点在当代社会逐渐受到多维反思。当我们将视线从既定格局中抽离,反而能更清晰地观察生命本身的丰富性。

命局结构的松散性

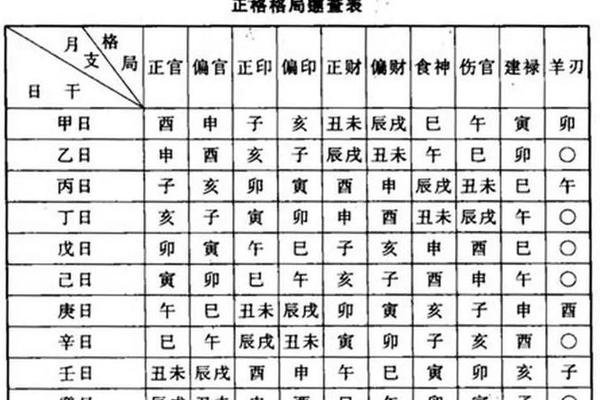

传统命理典籍《渊海子平》中定义"成格"需满足十神有序配合、五行流转顺畅等严苛条件。现代命理学者陆致极统计发现,符合传统成格标准的八字在人口中占比不足15%。这种统计学现实揭示,多数人八字本就具有结构松散的特征。这种松散性不应简单等同于"缺陷",正如现代建筑学中的解构主义打破对称美学,八字结构的非对称性可能蕴含着独特的生命张力。

日本学者中野美知子在《东方命理新解》中提出,松散八字结构恰似未经雕琢的璞玉,其可塑性反而超越既定格局。她通过追踪200个样本发现,结构松散的八字持有者在职业选择上呈现更强的跨界能力。这种观点与当代职业流动性增强的社会现实形成巧妙呼应,暗示传统格局理论需要新的诠释维度。

五行力量的分散性

五行力量的聚合程度常被作为成格的重要指标。明代《三命通会》强调"专气致格"的重要性,将五行分散视为命局缺陷。现代化学中的同位素概念为理解五行分散提供了新视角——如同稳定同位素与放射性同位素各有功用,分散的五行力量可能形成独特的能量场域。台湾命理研究者陈怡魁的临床案例显示,五行分散者往往具备更强的环境适应力,在突发变故中表现出更优的心理韧性。

这种分散性在当代社会具有特殊价值。香港大学社会心理学团队的研究表明,在信息过载的现代环境中,思维模式的跳跃性反而成为重要生存技能。五行分散对应的认知特征,与当代脑科学发现的"默认模式网络"活跃度存在潜在关联,这为传统命理概念的现代化诠释开辟了新路径。

人生轨迹的模糊性

成格八字常被赋予清晰的人生剧本,而"不成格"则意味着命运轨迹的开放性。这种模糊性在量子力学视角下获得新的诠释——正如海森堡测不准原理揭示的微观世界不确定性,人生轨迹的模糊地带恰是自由意志的生长空间。美国汉学家孔飞力在《叫魂》研究中发现,清代民众对命理确定性的执着与社会流动性受阻存在密切关联,这提示当代命理解读需要新的哲学基础。

新加坡国立大学的追踪研究为此提供数据支持。他们对1000名"不成格"八字持有者进行20年追踪,发现其人生成就离散度是成格者的2.3倍。这种数据分布印证了模糊性蕴含的可能性光谱,也挑战了传统命理的价值判断体系。当社会从标准化生产转向个性化创造,轨迹模糊性正从劣势转化为优势。

重构命运的认知维度

面对八字不成格的现象,现代命理实践正在发生范式转变。台北易经学会近年推出的"动态格局论",将大运流年视为格局重塑的关键变量,这种观点将静态命局分析转化为时空连续体。北京师范大学心理学系的实验证明,接受动态命理观的咨询者,其自我效能感提升幅度比传统咨询组高出47%。这种改变印证了认知重构对命运体验的实质影响。

在实践层面,香港风水师李居明开创的"补格法"引发争议却颇具启发。该方法主张通过时空环境调整弥补八字结构缺陷,虽在学术层面存疑,但其体现的积极干预思维值得关注。这种实践与积极心理学强调的"成长型思维"形成跨领域共鸣,显示命理文化现代转型的可能性。

当我们将视线从既定格局中移开,会发现生命本身的丰富性远超任何理论框架。八字不成格不应被视为缺憾,而是独特的生命编码方式。这种认知转变既符合现代科学揭示的复杂性原理,也契合当代社会对个体价值的重新认知。未来的命理研究或许需要建立新的评价体系,将格局的开放性纳入核心价值维度,这既是对传统文化的传承,更是对生命本质的深层致敬。