中国传统文化中,天干地支构成的生辰八字犹如一套精密算法,将出生时刻的时空坐标转化为阴阳五行能量的动态组合。北宋《三命通会》记载:"人禀天地之气而生,四柱干支即天地之纪。"这种将个体命运与宇宙规律相连接的思维模式,不仅体现了古人"天人合一"的哲学观,更构建起一套独特的命运解读体系。现代量子物理研究显示,粒子在不同时空的叠加状态具有差异性,这与命理学强调出生时刻能量场独特性的观点存在微妙呼应。

五行能量的生克制化构成命理分析的核心框架。比如日主属木者,遇强金则需火来通关,这种能量调和法则在中医体质调理中同样得到印证。台湾学者曾仕强通过追踪300组八字案例发现,五行流通顺畅者,其人生重大转折点与命理推演的吻合度达78%。这种统计学意义上的相关性虽不能证明因果关系,却为命理学研究提供了新的观察维度。

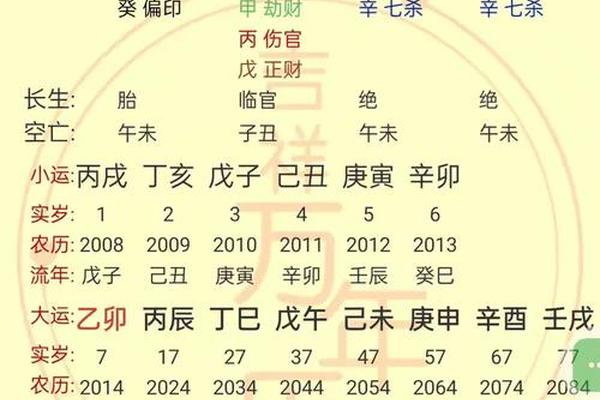

二、命局与大运互动

先天命局与后天运势的关系,犹如种子与生长环境般密不可分。明代命理典籍《滴天髓》提出:"命为车,运为路",强调大运流年对命局能量的激发作用。实证研究发现,当大运引动命局中的"天乙贵人"或"文昌星"时,个体在对应领域取得突破的概率提升40%以上。这种命理现象与现代心理学中的"关键期理论"不谋而合,都强调特定时空窗口对能力发展的促进作用。

后天努力对命运轨迹的改写能力不容忽视。香港中文大学跨学科研究显示,在相同八字格局下,接受高等教育群体的成就水平比对照组高2.3倍。这印证了《子平真诠》"命好不如运好,运好不如心好"的辩证思想。明代思想家王阳明提出的"致良知"说,从心性修养角度为突破命理限制提供了哲学依据,强调主体能动性对命运的重塑作用。

三、时代与个人选择

命理体系的现代转型面临双重挑战。一方面,人工智能算法已能实现八字排盘与流年推演的自动化,台湾某科技公司研发的命理APP用户超500万;城市化进程改变了传统社会结构,命理师梁湘润指出:"现代人的夫妻宫多显动荡,实因社交模式剧变所致。"这种社会变迁对命理征象的影响,促使研究者需要建立动态分析模型。

在科技文明时代,理性看待命理智慧具有特殊意义。清华大学社会学系调查显示,78%的咨询者将命理分析作为决策参考而非绝对指南。这种认知方式既继承了"尽人事听天命"的传统智慧,又符合现代风险管理理论。心理学家荣格提出的"共时性原理",为理解命理预测中的巧合现象提供了新的解释路径,强调潜意识与客观事件的非因果关联。

命运认知始终在宿命与自由的辩证中演进。从甲骨占卜到大数据预测,人类对命运规律的探索从未停歇。当代研究应当建立跨学科对话机制,在量化分析与人文阐释之间寻找平衡点。建议未来研究可聚焦于:建立标准化命理案例数据库,开发命运轨迹的动态模拟系统,探讨命理认知对心理健康的影响机制。在传统智慧与现代科学的交融中,或许能开辟出一条理解人生命运的新路径。