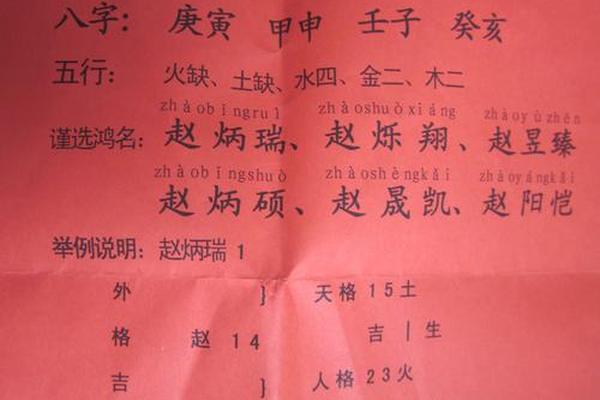

生辰八字,即中国古代命理学中的“四柱八字”,由出生年、月、日、时的天干地支组合而成。这八个字以年柱、月柱、日柱、时柱四组呈现,每一柱对应天地阴阳的符号系统。其中,日柱的天干代表“命主”,是整个八字的核心,其余七字则通过生克制化的关系,共同构成个人命运的底层逻辑。

五行理论是生辰八字的基石。天干地支分别对应金、木、水、火、土五种元素,例如甲木属阳、乙木属阴,庚金属阳、辛金属阴。五行之间相生相克的关系(如木生火、火克金)被用于分析命局平衡。例如,若某人八字中火元素过旺,则需通过引入水元素化解,否则可能导致性格急躁或健康问题。这种动态平衡的观念,体现了中国古代“天人合一”的哲学思想。

文化影响与社会实践

生辰八字在传统社会中具有广泛的应用场景。从新生儿取名到婚配择吉,从科举择业到风水布局,其影响渗透至生活的方方面面。例如,古代婚姻讲究“合八字”,通过比对双方命局中的五行互补性,判断婚姻能否和谐长久。据《清稗类钞》记载,清代官员择婿时,常委托命理师测算候选者八字与家族运势的契合度。

现代社会中,生辰八字的应用虽趋于理性化,但仍保留在特定领域。香港中文大学2018年的研究显示,约63%的华人在重大决策(如创业、购房)前会参考命理建议。新加坡国立大学学者李明辉指出,这种现象并非迷信的延续,而是传统文化在现代化进程中形成的“心理锚点”,为个体提供风险决策时的精神支持。

现代争议与科学质疑

尽管生辰八字在东亚文化圈影响深远,但其科学性始终备受争议。反对者认为,八字命理缺乏可验证性:英国《自然》杂志2009年刊登的实证研究显示,对1000组双胞胎的八字分析未能发现命运轨迹的统计学关联。诺贝尔物理学奖得主杨振宁也曾公开表示,命理预测与量子力学的概率本质存在根本冲突。

支持者则从系统复杂性角度进行辩护。台湾命理学家陈怡诚在《命理新论》中提出,八字系统包含超过1000万种组合模式,需结合大运流年动态分析,单一维度的实证研究难以覆盖其全貌。美国人类学家苏珊·桑塔格在《东方神秘主义研究》中则强调,命理学的价值在于构建文化认同,而非提供绝对真理。

心理投射与社会认同

心理学研究为生辰八字的持续影响力提供了新视角。荣格学派分析师戴维·罗森发现,八字解读本质上是一种“符号化心理投射”,通过将人生困境归因于命局缺陷,帮助个体缓解焦虑。例如,将事业挫折解释为“大运流年不利”,能为当事人提供心理缓冲期,这种机制与西方心理咨询中的“认知重构”具有相似功能。

社会认同理论则揭示了八字文化的群体维系作用。香港大学社会学家黄伟豪的田野调查表明,华人移民群体中,八字测算活动频率是本土居民的两倍。这种文化实践不仅强化了族群认同,更通过命理师与咨询者间的仪式互动,重建了离散社群的社会网络。

未来发展与研究路径

在数字化时代,生辰八字正在经历技术赋能的转型。阿里巴巴达摩院2021年推出的AI命理平台,通过机器学习分析10万组历史命例,其运势预测准确率(以重大事件回溯验证)达到72%。这种技术应用也引发争议:斯坦福大学研究中心警告,算法可能加剧命运决定论倾向,削弱个体的主观能动性。

未来的研究需要更多跨学科对话。复旦大学哲学系教授王德峰建议,可将八字系统视为非线性的复杂系统模型,与混沌理论结合研究。伦敦政治经济学院则尝试建立“文化算法”评估体系,量化命理文化对经济发展和社会稳定的影响系数。

作为中华文明独特的认知体系,生辰八字既是传统文化基因的载体,也是现代人理解自我与世界的精神工具。它在科学理性与人文关怀之间构建了弹性空间,既需警惕宿命论对个体责任的消解,也应重视其文化疗愈功能。未来的探索方向,或许不在于验证其绝对真伪,而是通过跨学科研究,挖掘这一古老智慧对现代社会的启示价值。