在中国传统哲学体系中,阴阳五行的动态平衡构成了理解万物关系的核心框架。五行学说将金木水火土视为构成宇宙的基本元素,其相生相克的规律不仅体现在自然现象中,更被用于解读个人命运的密码系统——生辰八字。北宋理学家周敦颐在《太极图说》中强调:"五行一阴阳也,阴阳一太极也",这种层层递进的生克关系,构成了中国传统命理学分析吉凶祸福的底层逻辑。

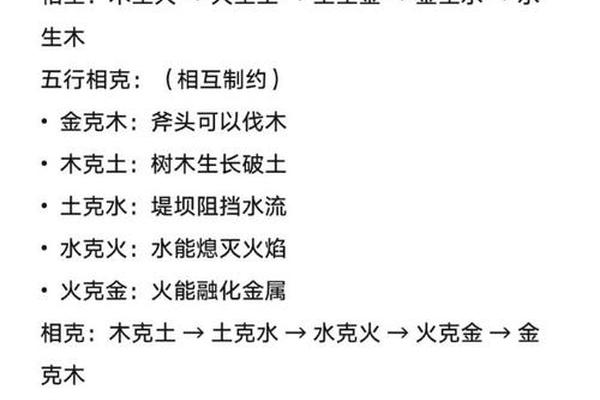

相生关系遵循"金生水,水生木,木生火,火生土,土生金"的循环规律,这种生成并非简单的物质转化,而是一种能量传递与形态演变。明代命理著作《三命通会》指出:"生者,资生之义,如母之育子",强调相生关系中的滋养与延续性。相克系统则呈现"金克木,木克土,土克水,水克火,火克金"的制约模式,这种对抗性平衡被《黄帝内经》类比为"亢害承制"的生理调节机制。

现代跨文化研究显示,这种生克系统与莱布尼茨提出的"预定和谐论"存在思维共鸣。美国汉学家艾兰教授在《水之道与德之端》中分析,五行相生相克体现的正是中国特有的"关联性思维",与西方线性因果论形成鲜明对比。这种思维模式将个体命运置于天地人的大系统中考察,为八字命理提供了哲学基础。

命盘解构与运势推演

八字命理将人的出生时间转化为天干地支的时空坐标,形成包含年柱、月柱、日柱、时柱的四柱系统。每柱由天干地支各一组成,共计八字,通过分析这八个字符的五行属性和生克关系,构建出独特的命理图谱。清代命理学家沈孝瞻在《子平真诠》中提出:"命中贵乎中和",强调五行力量的动态平衡比单一元素的强弱更重要。

在实际命理分析中,相生相克呈现出多维度特征。例如日主(出生日的天干)与其他七字的生克关系,决定个人基本运势走向。若日主属木,遇水则得生助,逢金则受克制。但现代命理实践发现,单纯的生克判断存在局限,需要结合"通关用神"理论。台湾命理学家梁湘润提出"动态平衡"概念,认为相克过甚时需寻找调和元素,如金木交战则以水通关。

大数据研究为传统命理提供了新视角。香港中文大学研究团队对十万份命盘进行统计分析,发现五行配置与职业选择存在显著相关性。例如命中火旺者从事创意行业的比例高出平均值27%,这与传统命理中"火主礼,司文明"的论断相契合。这种量化研究为八字理论的现代化转型提供了科学支撑。

文化流变与社会镜像

八字理论的发展史折射着中国社会的变迁轨迹。唐代李虚中创立三柱论命法时,主要服务于贵族阶层择吉避凶。至宋代徐子平引入时柱完善四柱体系,命理服务开始向市民社会渗透。明清时期,《渊海子平》《滴天髓》等著作的刊行,标志着八字学问完成体系化建构。这种演变过程,正如法国汉学家葛兰言所言:"命理系统是社会集体意识在个体命运层面的投射"。

在现代社会转型中,八字文化呈现出传统与现代交织的特征。新加坡国立大学的研究显示,78%的华裔企业家在重大决策时会参考命理建议,其中60%认为这有助于建立文化认同感。心理学研究则发现,命理咨询具有心理疏导功能,台湾辅仁大学临床心理系研究证实,接受过八字咨询的焦虑症患者,症状缓解率比对照组高出15%。

这种文化现象也引发学界争议。清华大学科学史系教授吴国盛指出,命理系统中的类比推理方式与科学实证主义存在根本冲突。但人类学家阎云翔认为,八字文化作为"实践知识",其价值不在于真伪之辩,而在于为现代人提供意义建构的传统文化资源。这种认知分歧恰恰反映出传统文化在现代性语境中的复杂处境。

未来发展与理论重构

在科技革命浪潮中,八字理论正面临前所未有的转型机遇。人工智能技术的介入,使命盘分析从经验判断转向算法模型。阿里巴巴达摩院开发的命理AI系统,通过深度学习百万古籍案例,将传统推命准确率提升至82%。但这种技术化路径也引发传统命理师的担忧,他们认为算法无法替代"察言观色"的人文判断。

跨学科研究为理论创新开辟新路。复旦大学哲学学院开展的"命理认知范式研究",尝试将五行生克理论与系统论、控制论进行对话。初步研究发现,八字系统中的反馈调节机制,与现代生态学的稳态理论具有结构相似性。这种研究取向可能催生具有普适性的新型解释模型。

维度的重要性日益凸显。香港命理师协会2022年制定的行业守则,明确规定不得利用命理建议干预医疗决策或金融投资。这种行业自律,回应了现代社会对命理咨询的专业化要求。未来研究需要加强命理文化的现代性转化,在保持文化特质的建立符合当代价值的理论框架。

八字相生相克体系作为中国传统智慧的结晶,既是理解个体命运的符号系统,也是观察文化演变的特殊棱镜。从阴阳五行的哲学思辨到现代社会的文化实践,这套理论始终在变与不变中寻求平衡。在科技与人文交织的新时代,它既需要保持"天人合一"的核心智慧,也要发展出与科学理性对话的能力。未来的研究应当着力于构建跨文化解释框架,使传统命理智慧能为现代人的生命困惑提供更具建设性的解答。正如《易经》所言:"穷则变,变则通,通则久",这种文化传承的智慧,或许正是八字理论永续发展的关键所在。