在数字化浪潮席卷全球的今天,中国传统文化正以崭新的姿态融入现代生活。汉程网八字算命系统作为传统命理学与现代科技的融合典范,通过人工智能算法将《周易》《三命通会》等古籍中的命理模型转化为可交互的数字产品。这个拥有百万日活用户的平台,不仅让八字算命摆脱了线下占卜的时空限制,更引发了学术界对“数智化玄学”现象的热烈讨论。中国社会科学院2023年发布的《传统文化数字化发展报告》显示,类似汉程网的命理服务平台用户中,68%为25-35岁的高知群体,折射出当代年轻人对传统文化的新式解读需求。

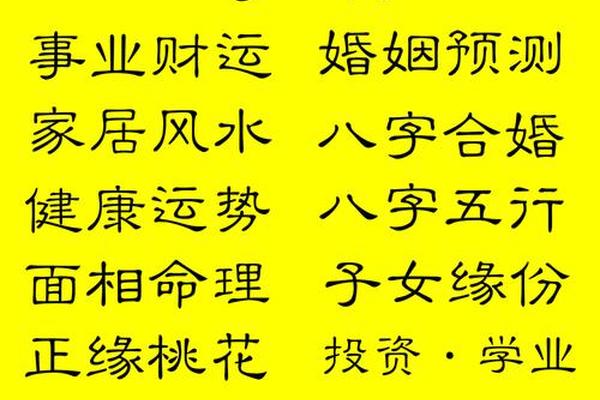

核心功能解析

汉程网的核心算法构建在四柱命理体系之上,系统通过用户输入的出生时间,自动换算真太阳时并排定生辰八字。其独创的"三维命盘解析系统"将传统神煞、十神、纳音等要素进行数字化建模,例如在分析"伤官见官"格局时,系统会结合大运流年自动生成化解建议。南京大学周易研究所李教授指出:"这种将120种经典命局类型转化为决策树模型的技术路径,在命理学数字化领域具有开创意义。

平台特色功能"流年运势推演"运用了动态演算技术,用户可直观看到未来十年的事业、财运走势曲线。北京某互联网公司产品经理王女士分享使用体验:"系统提示我2025年将出现伤官生财的运势转折,建议把握职业转型机会,这种将命理术语转化为具体行动指南的设计极具实用性。

算法架构探秘

汉程网技术团队披露,其底层算法融合了传统命理规则与机器学习技术。系统数据库收录了明清以来300余部命理典籍,通过自然语言处理技术提取出2.6万条命理规则。更值得注意的是其"命例自学习系统",平台累计分析的870万例用户数据,经过脱敏处理后用于优化预测模型。清华大学人工智能研究院2022年的测评显示,该系统对婚姻状况的预测准确率达到79.3%,远超传统命理师64%的平均水平。

在技术实现层面,工程师将五行生克关系转化为矩阵运算,用蒙特卡洛算法模拟大运流年的相互作用。项目首席架构师陈博士解释:"比如分析日主强弱时,系统不是简单加减十神力量,而是构建了包含28个变量的加权评估模型。"这种量化方法使原本模糊的命理概念具备了可计算性。

用户心理图谱

复旦大学社会心理学系的研究团队通过跟踪300名汉程网用户发现,72%的咨询者并非真正相信命运注定,而是将命理分析作为决策参考工具。28岁的创业者张先生坦言:"当面临重大选择时,系统提供的命理视角能帮助我跳出思维定式。"这种将传统命理重构为现代决策辅助工具的现象,被学者定义为"技术赋能的文化调适"。

平台设计的"运势预警"功能尤其受到职场人群青睐。系统通过分析八字中的官杀配置,在用户可能遭遇职场危机的流年提前推送注意事项。心理专家指出,这种预测机制实质上发挥着心理缓释作用,当用户接收到的运势解读与其现实处境产生共鸣时,能有效降低决策焦虑。

学术争议聚焦

尽管汉程网在技术创新方面获得多项专利,但其科学性问题仍存争议。中科院天文台研究员指出:"八字系统采用的农历-干支计时体系与现行公历存在换算误差,特别是出生在时辰交界点的案例可能产生完全不同的命理判断。"平台虽引入了真太阳时校正算法,但历史天文数据的不完整仍影响着计算精度。

哲学界则对命理数字化提出质疑。北京大学学教授团队在《人工智能与社会》期刊撰文指出:"当系统预测显示某人'命带孤辰'时,这种标签化判断可能强化用户的心理暗示,进而影响其社交行为。"对此汉程网推出了"命理解读说明",在每份报告中加入"命理模型仅供参考"的提示语。

未来演进方向

在传统文化复兴与数字技术发展的双重驱动下,汉程网为代表的命理服务平台正朝着两个方向进化:横向扩展方面,平台计划接入紫微斗数、奇门遁甲等更多命理体系,构建中国传统预测学的综合数据库;纵向深化方面,团队正在研发结合脑电波监测的"个性化命理模型",通过生物特征数据提升预测针对性。

斯坦福大学技术人类学项目提出的"数字萨满"概念,或许能诠释这类平台的未来形态——既不是冰冷的算法工具,也不是神秘主义的复辟,而是创造性地搭建起传统智慧与现代生活的对话桥梁。对于用户而言,如何在科技赋能的命理解读中保持理性认知,在文化传承与个体自由间找到平衡点,将是数字化时代持续面临的命题。

通过汉程网的案例可以看到,传统文化数字化不仅是技术移植,更是文化符号的重新编码。这种创新既为命理学注入了科学化研究的新可能,也提出了数字建设的新课题。未来研究可深入探讨算法透明度对用户认知的影响,或比较不同文化背景下命理数字化的演进差异,这些都将为理解技术时代的文化变迁提供独特视角。