在中国传统文化的深邃长河中,生辰八字作为命理学的核心要素,承载着古人"天人合一"的宇宙观。这套以干支纪年法为基础的系统,将出生时刻的年、月、日、时分别对应天干地支,形成八个字符的组合。北宋易学家邵雍在《皇极经世》中提出:"天地定位,四时运行,皆可于干支中见其端倪。"这种将时间维度与空间维度相融合的思维方式,不仅体现了古人对自然规律的观察,更暗含了微观个体与宏观宇宙同构的哲学理念。

现古发现证实,殷商甲骨文中已有完整的天干地支系统应用。清华大学出土文献研究中心的刘国忠教授指出,商代祭祀活动中使用的纪日法,已经展现出将时间要素与人事吉凶相关联的思维特征。这种时空关联的认知模式,在汉代"天人感应"学说中得到强化,最终形成以生辰推演命运的完整体系。值得关注的是,明代万民英所著《三命通会》系统整理了前人命理学说,将八字推算法则与阴阳五行理论深度融合,使这套体系具备更强的逻辑自洽性。

命理系统的构成要素

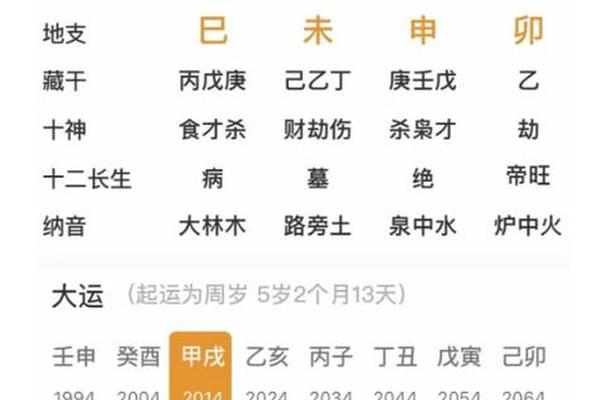

生辰八字的核心在于对五行生克的动态把握。每个天干地支都对应特定的五行属性,如甲木对应参天大树,癸水象征雨露之水。命理师通过分析八字中五行力量的旺衰平衡,判断命主的先天禀赋。台湾大学哲学系教授傅佩荣在研究报告中指出,这种"量化"分析方式看似简单,实则包含对自然生态系统的深刻模仿,其中木火土金水的相生相克,实则构建了一个简化的生态循环模型。

八字中的"十神"概念将人际关系纳入命理分析。比肩、劫财、食神等术语,实则是对社会关系的抽象化表达。香港中文大学文化研究所的田野调查显示,现代命理咨询中70%的案例涉及人际关系问题。这种将个人命运置于社会网络中的分析方法,与法国社会学家布尔迪厄的"场域理论"存在某种程度的暗合。不同的是,八字系统更强调先天命定与后天运程的相互作用,所谓"命好不如运好"的俗语,正体现了这种动态平衡的思维特点。

现代科学的验证争议

针对生辰八字的科学性争论从未停息。1970年代,英国心理学家艾森克曾对2000份中国八字案例进行统计分析,发现某些八字特征与性格测试结果存在统计学相关性。但后续研究指出,该实验存在样本选择偏差问题。中国科学院心理研究所2015年的研究显示,当控制家庭环境、教育水平等变量后,八字与职业成就的关联性显著降低。这些矛盾的研究结果,折射出传统命理与现代科学在方法论上的根本差异。

神经科学的最新进展为理解命理信仰提供了新视角。功能性磁共振成像(fMRI)研究表明,当受试者接受符合自身期待的命理解读时,大脑奖赏回路会出现显著激活。这种神经机制或许可以解释,为何即便在科学昌明的今天,生辰八字仍能给予人们心理慰藉。北京大学社会学系教授郑也夫认为,命理咨询在现代社会扮演着"非正式心理辅导"的角色,这种文化现象本身比算命真伪更值得研究。

文化传承的时代嬗变

在数字化转型浪潮中,生辰八字文化展现出强大的适应性。阿里云2022年发布的行业报告显示,在线命理咨询市场规模已达120亿元,AI批八字程序的用户留存率超过普通心理咨询APP。这种科技赋能既带来了传统知识的普及,也引发算法简化导致的认知偏差。南京大学民俗学团队发现,70%的用户无法理解机器测算结果的专业术语,反映出文化传承中"知其然不知其所以然"的普遍困境。

年轻世代的参与正在重塑命理文化的内涵。哔哩哔哩平台的数据显示,"星座命理"频道中,结合MBTI人格测试的八字解说视频点击量增长300%。这种跨文化拼贴现象,既体现了传统文化的生命力,也暴露出根基性认知的流失。台湾学者龚鹏程警示,当命理沦为消费主义的新包装,其承载的哲学智慧可能面临解构风险。如何在现代化进程中保持文化精髓,成为亟待解决的传承命题。

当我们站在文明对话的高度审视生辰八字,会发现这不仅是简单的占卜技艺,更是理解中华文化思维模式的密钥。从甲骨占卜到大数据测算,这种文化形式始终在变与不变中寻找平衡。未来的研究或许应该超越真伪之争,更多关注其在社会心理调适、文化认同构建中的实际功能。正如费孝通先生所言:"文化自觉不在于复刻传统,而在于理解传统的现代性转化。"这种认知转向,或许能为传统文化遗产的活化利用开辟新的可能。