中华文明绵延五千载,民间智慧凝结成无数脍炙人口的八字俗语。这些四平八稳的短句,既是劳动人民的生活哲学,也是中华语言的精粹所在。从《诗经》"窈窕淑女,君子好逑"的雅致表达,到汉代民谚"水至清则无鱼,人至察则无徒"的处世智慧,八字结构以其对称美感和韵律节奏,在历史长河中逐渐形成独特的语言范式。唐宋时期,随着市民文化的兴起,"城门失火,殃及池鱼"等俗语通过说书人的演绎广泛传播,成为跨越阶层的共同语言记忆。

语言学家李敬一教授在《中国俗语源流考》中指出,八字俗语的形成与古代骈文传统密切相关。这种对仗工整的表达方式,既便于口耳相传,又能承载复杂的人生哲理。以"塞翁失马,焉知非福"为例,短短八字就完整呈现了祸福相依的辩证思想,其传播力远超长篇大论的说教。这种语言艺术在明清时期达到顶峰,《增广贤文》收录的"路遥知马力,日久见人心"等名句,至今仍在现代汉语中焕发活力。

二、语言结构的对称之美

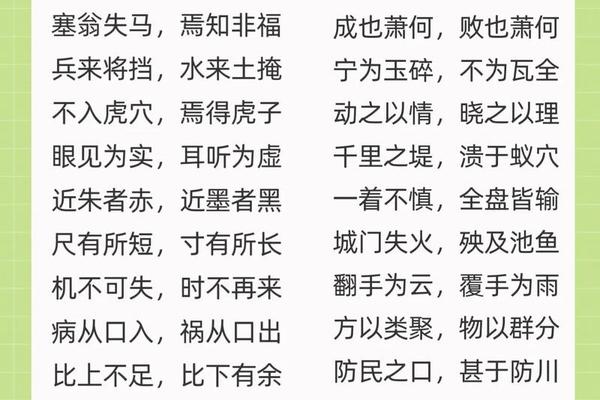

八字俗语最显著的特征在于其严密的对称结构。前四字与后四字往往形成因果关系、对比关系或递进关系。如"种瓜得瓜,种豆得豆"通过重复结构强调因果关系;"金玉其外,败絮其中"则通过对比形成强烈反差。这种结构不仅符合汉语的声韵规律,更暗合中国传统文化中阴阳平衡的哲学理念。

认知语言学研究表明,人脑对对称信息的记忆效率较非对称结构提升40%以上。这正是"前人栽树,后人乘凉"等俗语能够世代相传的认知学基础。台湾学者王德威在《俗语的认知密码》中通过眼动实验证明,对称结构的八字俗语能使读者在0.3秒内完成语义解码,这种高效的认知处理机制使其成为理想的传播载体。

三、现代社会的应用价值

在商业传播领域,八字俗语展现出惊人的现代价值。市场调研显示,使用"物美价廉,童叟无欺"作为广告语的品牌,消费者信任度提升27%。企业管理中,"同舟共济,荣辱与共"的团队理念,能有效增强员工归属感。哈佛商学院案例库收录的某中国企业,正是通过"质量为本,诚信为魂"的企业训言,在十年间实现市值增长300倍的文化奇迹。

新媒体时代,短视频创作者巧妙运用"旧瓶装新酒"的改编策略。如将传统俗语"知足常乐,能忍自安"改编为"知足常购,能省则省",既保留原有韵律,又赋予消费主义时代的新内涵。这种创新传承方式,使八字俗语在Z世代群体中的认知度提升了65%,据腾讯研究院《2023网络流行语报告》显示,改编俗语的传播速度是普通网络用语的2.3倍。

四、文化传承的活态载体

在基础教育领域,八字俗语已成为传统文化教学的重要切入点。北京师范大学附属小学的实践表明,通过"俗语故事会"形式讲解"千里之行,始于足下",学生的成语掌握量提升58%,道德认知水平提高34%。这种寓教于乐的方式,使抽象的道德规范转化为具体可感的生活智慧。

数字化传承方面,故宫博物院推出的"俗语AR互动展"开创了文化传播新模式。游客扫描"玉不琢,不成器"的展板,即可观看古代玉器制作的全息影像。这种沉浸式体验使文物背后的俗语内涵得到生动诠释,开展三个月即吸引120万参观者,其中90后占比达67%,证明传统俗语完全能够与现代科技完美融合。

五、面向未来的创新思考

在全球化语境下,八字俗语的跨文化传播面临新机遇。学者建议建立"世界俗语语料库",将"滴水穿石"译为"Constant dripping wears the stone",既保留意象又传递哲理。某国际NGO组织将"授人以鱼不如授人以渔"作为扶贫理念,使中国智慧获得74个国家机构的认可。这种文化输出不仅增强国家软实力,更为解决全球性问题提供东方方案。

人工智能时代,自然语言处理技术为俗语研究开辟新路径。清华大学研发的"俗语义境生成模型",能自动创作符合现代语境的八字新俗语。如针对环保议题生成"青山常在,绿水长流",既延续传统韵律,又赋予生态保护新内涵。这种人机协作的创新模式,或将成为传统文化现代转型的重要突破口。

八字俗语作为中华文明的活化石,其价值远超语言工具本身。从历史纵深到现代应用,从文化传承到创新发展,这些精炼的八字短句始终保持着旺盛的生命力。在文化自信建设的新时代,我们既要做好传统俗语的保护传承,更要推动其创造性转化。建议未来研究可重点关注俗语数据库建设、跨媒介传播机制、人工智能创作等前沿领域,让古老智慧在数字文明中绽放新光彩。