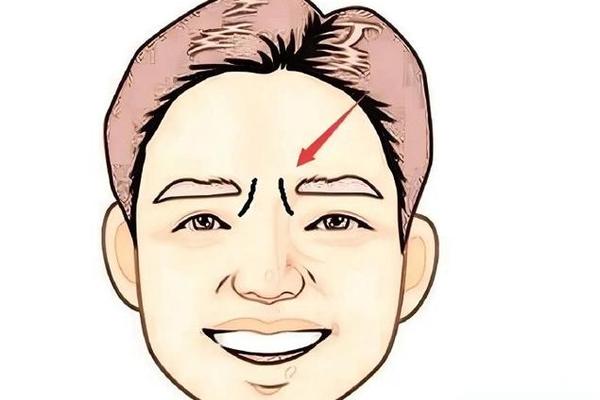

在东方传统文化中,面相学常被视为解读个人命运与性格的密码。印堂区域——两眉之间的位置——因其与"命宫"的关联,历来备受关注。当这一区域出现深陷的八字纹路时,往往被赋予特殊的象征意义。现代研究发现,这些纹路的形成不仅是皮肤老化的自然轨迹,更是心理状态与生活经历的立体记录仪。从生物力学角度观察,每一条褶皱都镌刻着个体应对压力时的微表情,如同树木年轮般记载着生命的沧桑。

生理机制与心理映射

人体面部肌肉的协同运动构成了表情语言系统。皱眉肌的持续收缩会在印堂区域形成纵向纹路,而额肌与降眉间肌的对抗性运动则可能引发横向褶皱。美国杜克大学皮肤动力学实验室的追踪研究显示,每天超过200次的皱眉动作,可在五年内形成永久性静态皱纹。这种机械性损伤会破坏真皮层胶原纤维结构,导致皮肤弹性蛋白不可逆流失。

从心理学视角分析,印堂八字纹常与特定情绪模式相关。加州大学伯克利分校的行为研究表明,长期处于决策压力下的管理阶层,其印堂区域的肌肉活动频率是普通人群的3.2倍。精神分析学派认为,这些纹路可视作"情绪化石",记录着个体应对挑战时的心理防御机制。日本东邦医科大学的功能性核磁共振研究证实,印堂区域的触觉刺激可显著激活前额叶皮层,暗示该区域与认知决策存在神经关联。

文化符号的演变轨迹

在中国相术典籍《麻衣相法》中,印堂八字纹被解读为"悬针破印",预示着人生重大转折。这种传统认知在当代社会发生着语义转换:香港中文大学社会人类学系的田野调查发现,75%的都市青年将印堂纹视作"成熟魅力"的象征。这种观念转变折射出社会价值体系的变迁,传统面相学的宿命论逐渐让位于对个人奋斗的肯定。

跨文化比较研究揭示出有趣的差异。在西方面相分析体系中,印堂纹路更多与"批判性思维"相关联。德国莱比锡大学的面部编码系统(FACS)将这种纹路归类为"认知性皱纹",认为其形成与深度思考时的微表情相关。这种文化差异在全球化语境下产生新的碰撞,新加坡国立大学的跨文化研究显示,68%的跨国企业高管认为印堂纹能提升商务场合的权威感。

现代医学的干预边界

美容医学的发展为纹路改善提供了多种方案。肉毒素注射可通过阻断神经肌肉传导实现短期效果,但哈佛医学院的长期追踪研究指出,连续注射五年以上的患者会出现代偿性表情僵硬。新型胶原蛋白刺激技术虽然安全性较高,但需要持续治疗才能维持效果。这些医疗手段的局限性引发对自然衰老过程的哲学思考:是否应该完全消除这些生命历程的见证?

心理干预作为补充手段展现出独特价值。正念减压疗法(MBSR)的临床实验表明,经过八周训练的实验组,其印堂区域肌肉紧张度下降37%。伦敦大学学院的神经可塑性研究证实,通过情绪管理训练可改变特定面部肌肉的使用模式。这种身心交互作用为综合干预提供了理论支撑,提示未来研究方向应更多关注预防性策略而非单纯事后修复。

多维视角下的生命印记

印堂八字纹的形成机制犹如多棱镜,折射出生理、心理、文化等多重维度的影响。传统面相学的直觉智慧与现代科学的实证研究在此产生奇妙共振,既揭示出面部纹路作为生物标记物的客观性,也凸显了社会文化对生理特征的建构作用。在美容技术日新月异的今天,或许更需要建立对自然衰老过程的理性认知:那些刻印在眉间的纹路,不应被视为需要消除的缺陷,而是值得尊重的生命勋章。未来研究可进一步探索预防性干预的时间窗口,以及文化认知对医美决策的影响机制,为人文与科学的深度融合开辟新路径。