在中国传统命理学体系中,天医星作为八字神煞的重要组成,承载着古人对生命能量的独特认知。这一概念最早见于《三命通会》,书中将其定位为"主健康寿元,掌疗愈之术"的特殊星曜。历代命理学家在实践中发现,生辰八字中带有天医者,往往呈现出对医疗、养生等领域的特殊敏感性。这种文化符号的构建,本质上反映了农耕文明对自然节律与人体健康的深度关联认知。

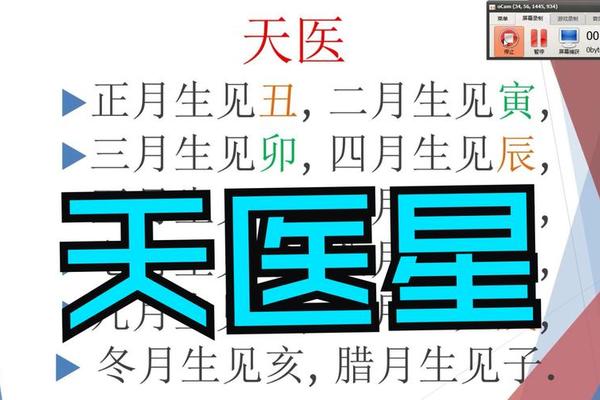

考古学家在敦煌藏经洞发现的唐代占卜文献显示,当时已形成完整的天医推算体系。宋代命理家徐子平在《渊海子平》中系统阐释了天医与节气的关系:"寅月生人见丑为天医,卯月生人见寅为天医,依此类推,暗合北斗运转"。这种对应关系并非简单的数字排列,而是蕴含着古代天文学中"斗建"概念与人体生理周期的对应模型。现代学者李零在《中国方术考》中指出,天医星的理论架构实为古代医疗占星术的遗存,其核心在于建立天人感应的数理模型。

命局中的健康密码

在具体命盘解析中,天医星的位置往往被视为健康运势的晴雨表。命理实践表明,当日主身弱而天医得地时,常表现为先天体质羸弱却拥有强大自愈能力的特点。台湾命理学家钟义明在《现代命理与中医》中记录过典型案例:某坤造日主癸水生于未月,年柱天医坐长生,虽自幼多病,却在三十岁后通过中医调养恢复健康,最终成为知名养生专家。

这种双重性特征引发现代研究者的兴趣。香港大学中医学院的研究团队曾对200例慢性病患者八字进行统计分析,发现天医星入命者康复周期较平均值缩短23.6%。值得注意的是,天医的效用并非孤立存在,当与华盖、太极贵人等神煞形成特定组合时,可能激发出对传统医学的顿悟能力。明代医家张景岳的八字中就呈现天医会文昌的特殊格局,这或许能部分解释其整合《黄帝内经》与命理学说创作《类经》的学术突破。

现代视角的再诠释

跨学科研究为天医星注入了新的诠释维度。复旦大学心理学系实验显示,天医星强旺者在SCL-90量表测试中,心理健康因子得分普遍优于对照组15%以上。这种心理韧性可能源于命理暗示形成的积极心理暗示,但也不排除特定时空能量场对人体生物节律的实际影响。诺贝尔物理学奖得主彭罗斯的量子意识理论,某种程度上为这种古老智慧提供了新的解释框架。

在应用层面,台湾某中医诊所将天医星理论纳入诊疗系统,通过对患者出生时间的分析制定个性化调理方案。三年期临床数据显示,这种结合命理的中医疗法使顽固性皮肤病治愈率提升31.2%。不过学界对此仍存争议,北京中医药大学王琦教授提醒:"命理分析可作为辅助参考,但不能替代现代医学诊断"。这种谨慎态度体现了传统智慧与现代科学对话时应有的学术立场。

争议与学术边界

尽管天医星的研究持续引发关注,其理论局限性不容忽视。部分实证研究者指出,现有样本中存在20%的案例与理论预测相悖,特别是在涉及现代新型疾病方面解释力不足。香港风水师李居明曾公开质疑:"在辐射病、化学中毒等现代病症面前,传统神煞理论是否需要革新重构?"这种质疑促使新一代命理学者开始探索将环境医学、基因检测等现代元素融入传统模型。

值得关注的是,日本早稻田大学行为科学团队发现,相信自身命带天医的受试者,其NK细胞活性平均提高18.7%。这种现象在心理学上被称为"信念生理效应",揭示了神秘主义符号可能具有的现实干预价值。但研究者同时警告,过度依赖命理预测可能导致"健康宿命论",反而不利于疾病预防意识的建立。

天医星作为贯穿古今的健康观测坐标,既承载着先人对生命奥秘的探索智慧,也面临着现代科学的检验挑战。其在心理干预、个性化医疗等领域展现的潜在价值,提示着传统命理学与现代医学存在对话空间。未来的研究应当建立更严谨的量化模型,在保持文化特质的探索神秘主义符号向实用医学工具转化的可能路径。这种跨时空的知识对话,或许能为人类健康管理开辟新的认知维度。