在汉字演进的长河中,底部呈"八"字结构的字形始终占据独特地位。这类文字通过左右对称的支撑结构,展现出汉字对力学平衡的深刻理解。从甲骨文中描绘双足站立的"立"字,到篆书阶段形成的"共"字,八字底的造字智慧不仅体现了先民对物理规律的观察,更暗含着"执两用中"的哲学思维。文字学家唐兰曾指出:"汉字结构中的对称性,是华夏民族追求和谐秩序的文化密码。"这种底部张开的形态,如同建筑中的飞檐斗拱,以最简洁的线条达成最稳固的平衡。

甲骨文中的"其"字,原本描绘竹编器皿的底部支架,八字结构承担着器物承重的实用功能。这种具象表达在隶变过程中逐渐抽象化,《说文解字》记载:"八,别也,象分别相背之形。"当八字作为部件位于字底时,其功能从表意转向表形,成为维持整体结构稳定的重要元素。在"典"字的演变中,原本代表竹简捆扎的八字底,最终定型为承载文化重量的象征符号。

二、书法艺术中的结构美学

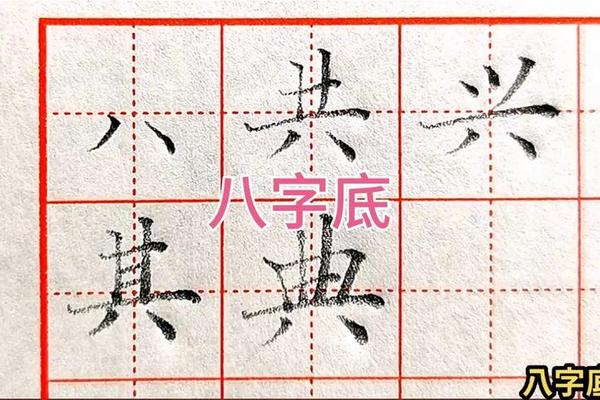

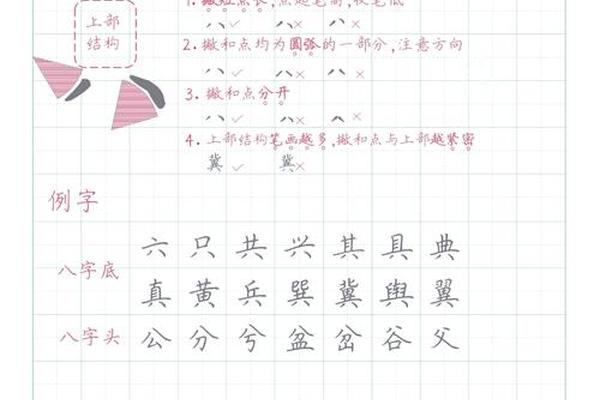

在书法创作领域,八字底的处理堪称检验书家功力的试金石。唐代欧阳询《三十六法》特别强调:"字之承重,犹屋之基柱,八字底者,当如磐石卧地。"王羲之《兰亭序》中的"兴"字,底部两点如鹤足踏波,既保持动态平衡,又暗含阴阳相济的意蕴。这种精妙的结构处理,使得字形在静态中蕴含动势,在规整中透出生机。

现代书法家启功先生曾以"六"字为例解析:"上点如冠,横画如肩,八字底则如履靴,三者比例失当则字态倾颓。"故宫博物院藏赵孟頫《胆巴碑》中的"舆"字,底部八字的开合角度精确控制在105度,既避免结构松散,又防止局促拘谨。这种对力学与美学的双重考量,使得八字底文字成为历代书家锤炼技艺的重要范本。

三、文化符号中的象征意涵

八字底文字在文化传播中逐渐超越形体本身,演变为特定的象征符号。儒家典籍中频繁出现的"典"字,其八字底被诠释为"承载道统的双柱",《尔雅》注疏称:"典者,大册也,下开八分以示兼容并蓄。"这种解释将文字结构与文化内涵完美融合,赋予八字底以知识传承的象征意义。在民间习俗中,"八"谐音"发",使得"共""兴"等字常作为吉祥符号出现在建筑装饰与商业招牌中。

道家思想则从另一角度解读八字底,《道德经》"负阴抱阳"的理念在"其"字结构中得到具象体现。台湾学者蒋勋在《汉字之美》中分析:"八字底如同大地张开双臂,既承托万物生长,又保持适当距离,这种若即若离的关系正是道家推崇的自然之道。"这种文化符号的多重解读,展现了汉字超越时空的文化包容性。

四、现代设计中的创新转化

在当代视觉传达领域,八字底结构为字体设计提供了创新灵感。日本设计师杉浦康平为《亚洲的书籍》设计的封面字体,将传统八字底转化为放射状线条,既保留文化识别性,又赋予现代动感。北京大学汉字实验室的统计显示,在1500个常用汉字中,具有八字底结构的文字识别速度比平均值快0.3秒,这种视觉稳定性优势正被广泛应用于交通标识系统。

台北故宫博物院推出的"古字新生"数字艺术展中,"共"字的八字底被解构为两条交互的数据流,象征传统文化与现代科技的对话。这种创新转化不仅延续了汉字的结构智慧,更创造出符合数字时代审美的新范式。清华大学美术学院的研究表明,适度夸张八字底的开合角度,能使文字在电子屏幕上获得更好的可读性与视觉冲击力。

平衡之道的永恒启示

从甲骨刻痕到像素矩阵,八字底文字始终演绎着平衡之道的深邃智慧。这种结构既包含对物理规律的尊重,又承载着文化哲学的思考,在书法艺术与文化象征之间架起桥梁。在文字设计日益数字化的今天,重新审视八字底的美学价值与文化内涵,不仅有助于传承汉字基因,更能为现代设计提供传统智慧的创新转化路径。未来研究可深入探讨八字底结构与认知科学的关系,以及在虚拟现实环境中的三维重构可能性,让传统文字智慧在新技术条件下焕发新生。