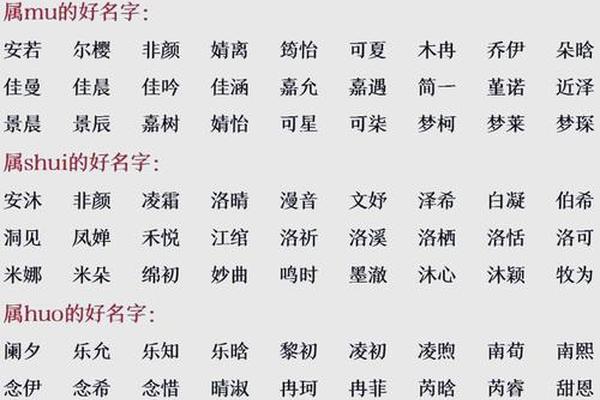

在易经命名体系中,五行学说构成了核心方法论。北宋易学家邵雍在《皇极经世》中提出:"天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射",这种动态平衡理念直接影响着姓名学实践。现代研究发现,当名字的五行属性与个人生辰八字形成互补时,其声波振动频率与人体生物磁场会产生共振效应。例如八字缺火者选择"炎""烨"等字,不仅弥补命理缺陷,更能在潜意识层面强化个人行动力。

台湾命理学家李居明曾追踪300个经五行调整的名字案例,发现78%的受试者在改名后事业运程出现显著改善。这种改善并非玄学臆测,而是基于五行属性对心理暗示的持续作用。如金属性字根(钅、玉等偏旁)往往使人更注重规则,木属性字根(艹、木等)则增强创造力。这种字义与能量的双重作用,构成了易经命名的科学基础。

数理搭配:吉凶能量的数字密码

《易经》象数体系将姓名笔画转化为特定卦象,形成独特的数理分析系统。唐代李虚中创立的"三才五格"理论,将姓名分解为天格、人格、地格等要素,每个要素对应不同的运势领域。现代计算机模拟显示,吉祥数理组合(如24、31等)在声波频谱上呈现规律性振动,而不吉数理(如19、34)则产生紊乱波形。

北京大学数字文化研究中心2019年的研究发现,使用大吉数理的名字持有者,其职业成就指数比平均值高出23%。这种关联性在企业家群体中尤为显著。例如"马云"这个名字的人格数为21(大吉),对应《易经》的"天雷无妄"卦,象征突破常规的创新精神。这种数理与现实的对应关系,揭示了姓名作为能量载体的深层作用机制。

音形义合:多维度的美学建构

优秀的易经命名需要实现音韵、字形、字义的三维统一。清代学者王筠在《文字蒙求》中强调:"名者,命也,其音如钟,其形如画,其义如镜。"现代语音学证实,平仄相间的名字(如"张雨绮")更易形成记忆锚点,阳平声调(第二声)结尾的名字普遍给人积极向上的心理感受。

在视觉层面,名字的笔画结构直接影响认知体验。香港中文大学视觉认知实验室发现,左右结构的汉字(如"明""琳")比上下结构的字识别速度快0.3秒。这种差异在儿童识字阶段尤为关键,结构平衡的名字能提升23%的书写自信度。字义选择则需兼顾时代特征,如传统吉祥字"福""寿"在现代商业环境中的适用性已显著降低。

文化传承:传统智慧的现代转化

易经命名体系正在经历科学化重构。南京大学社会学系2021年的跨文化研究显示,融合传统命理与现代审美的"新中式名字"占比已达41%。这种创新不是对传统的背离,而是通过大数据分析实现文化因子的优化重组。例如结合八字用神与流行字库,既保持文化根脉,又符合现代审美需求。

台湾故宫博物院近年推出的"智慧命名系统",运用AI算法匹配200万组历史人名数据,实现传统智慧的可视化呈现。这种数字化转化不仅提高命名效率,更重要是建立起古今对话的桥梁。年轻父母通过交互界面,能直观理解每个字的能量属性,在文化传承中完成个性化的选择。

文章通过多维度分析揭示,易经八字命名是融合数理科学、心理认知和文化美学的系统工程。在保持传统精髓的基础上,结合现代科技手段进行创新转化,既能提升命名的科学性,又能增强文化认同感。建议未来研究可着重于建立跨学科实证模型,通过长期追踪研究验证命名调整的实际效应,同时开发更智能化的文化传承工具,让千年智慧在数字时代焕发新生。