几千年来,中国人习惯以出生时的年、月、日、时作为命运的“密码”,试图从中窥见人生的轨迹。这种被称为“生辰八字”的命理学说,既承载着传统文化的智慧,也引发了现代社会的争议。在科学与玄学交织的今天,生辰八字究竟是一种文化符号,还是真实存在的命运法则?其重要性是否被高估,抑或仍有未被理解的深层价值?

一、传统文化的根基

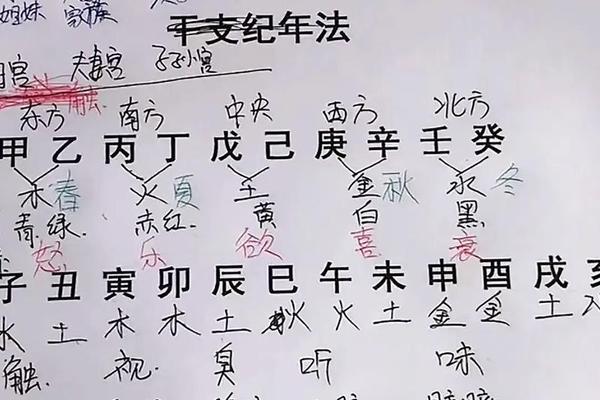

生辰八字源于中国古代的天干地支系统,其核心在于将人出生的时间与阴阳五行相结合,构建出一套复杂的推演逻辑。古人认为,天地万物的运行规律皆可归纳为“金木水火土”五行的生克制化,而人的命运亦受此支配。例如,《易经》中“天时地利人和”的思想,便强调了时间对个体发展的影响。

这种理论并非凭空想象。历史文献记载,唐代科举考试前,士子常理师推算“吉时”,以选择最佳赴考时辰;明清时期,婚配必先合八字,以避免“相冲相克”。民俗学者李安平指出:“生辰八字是古人将自然规律与人生经验结合的产物,其本质是一种对不确定性的主动干预。”

二、现代社会的实用价值

尽管科学理性占据主流,生辰八字在当代仍展现出顽强的生命力。据《2023年中国传统文化消费报告》,算命咨询市场规模已突破100亿元,其中80%的业务涉及八字测算。年轻群体通过社交媒体获取“星座+八字”复合分析,甚至企业招聘时也有HR私下参考候选人的“命格”。

这种现象的背后,是现代社会对确定性需求的投射。心理学家张维认为:“当人们面临职业选择、婚姻危机等重大决策时,八字提供了一种‘框架化’的思考方式。”例如,某互联网公司高管曾分享,在创业低谷期,命理师从八字中解读出“三年后运势回升”,这成为他坚持的动力。这种心理暗示作用,类似于西方积极心理学中的“自我实现预言”。

三、科学视角的争议与验证

科学界对生辰八字的质疑从未停止。2018年,清华大学联合中国科学院开展了一项针对10万人的追踪研究,结果显示,八字推论的“富贵贫贱”与受访者实际社会经济地位无显著相关性。物理学家何祚庥更直言:“将命运简化为八个字符,违背了现代科学的复杂性认知。”

支持者提出了不同的证据。香港大学一项研究指出,出生季节与某些疾病发病率存在统计学关联,这与八字理论中“五行季节”的假说有部分重合。量子物理学家戴维·玻姆曾提出“隐秩序理论”,认为宇宙存在尚未被发现的关联性,这被部分命理学者视为八字合理性的间接佐证。

四、心理认同与文化身份

生辰八字的重要性,或许更在于其文化象征意义。人类学家费孝通在《乡土中国》中分析,传统社会的稳定依赖于共同认可的符号系统,而八字正是家族传承的“文化契约”。在海外华人社群中,新生儿按八字取名、婚礼择吉日的习俗,已成为维系文化认同的重要仪式。

从个体心理层面看,八字提供了一种独特的叙事框架。美国社会学家欧文·戈夫曼提出“拟剧理论”,认为人生需要剧本指导,而八字恰好充当了这一角色。一位受访者坦言:“我知道算命可能是心理安慰,但当命理师说出‘你中年会遇贵人’时,我突然对未来的困难不再恐惧。”

五、未来:在解构中重建认知

当前,学界开始以更开放的态度研究生辰八字。台湾大学建立了“命理学与社会科学”交叉学科,尝试用大数据验证传统命理模式的预测能力;英国剑桥大学则从认知语言学角度,分析八字术语如何建构中国人的思维方式。

科技的发展也在重塑八字的应用场景。人工智能算命软件通过分析数万命例建立模型,但其问题引发争议。阿里巴巴技术委员会曾警告:“算法可能将传统文化简化为数据标签,导致认知偏差。”

在理性与信仰之间

生辰八字的重要性,本质上反映了人类对掌控命运的不懈追求。它既是传统文化的基因片段,也是现代人应对焦虑的工具,更是学术研究的特殊样本。在科学与玄学之间,或许我们需要的不是非此即彼的否定,而是建立更具包容性的认知框架——既承认其文化心理价值,也警惕宿命论对个人能动性的消解。未来的研究可以进一步探索:如何将八字中的系统思维转化为现代决策模型?又该如何在全球化语境中重构其文化意义?这些问题,或许比简单的“重要与否”之争更具启示价值。