在中国传统文化中,生辰八字被视为解读命运密码的钥匙。它以天干地支为基础,将人的出生年、月、日、时转化为八个汉字,形成独特的命理图谱。这一体系不仅承载着古人观察天文、推演历法的智慧,更成为民间预测运势、婚配择吉的重要依据。现代社会中,尽管科学观念普及,但生辰八字仍因其文化基因的延续性,在个人决策、文化研究等领域占据独特地位。

从科学视角看,生辰八字可视为一种符号系统模型。英国汉学家李约瑟曾指出,中国古代的天干地支体系是对时间维度的精密划分,其背后蕴含着数学逻辑与哲学思辨。而美国人类学家克拉克洪则认为,命理学的核心功能在于“为不确定性提供解释框架”。这种双重属性使得探究生辰八字的获取方法,既具有文化传承意义,也涉及信息科学的研究价值。

二、出生时间的精准记录

确定生辰八字的首要条件是准确获取出生时间。传统上,中国家庭依赖《更书》或《黄历》对照节气变化,结合地方时进行记录。例如,子时(23:00-1:00)的划分需考虑日出日落时间,不同地域存在时差调整。这种复杂性导致古代记录常存在半小时左右的误差区间,现代学者通过故宫博物院藏的清代《时宪书》研究发现,京城与边陲地区实际时辰记录差异可达40分钟。

现代社会的标准化时间体系为精确记录提供了技术保障。根据国家卫健委统计,我国医疗机构自2005年起全面推行出生医学证明电子化,99.6%的新生儿出生时间精确至分钟级。这种精确性推动了命理学研究的量化转型,台湾中央研究院2021年的研究显示,将出生时间误差控制在5分钟内时,八字命盘的重合率可从32%降至4.7%。

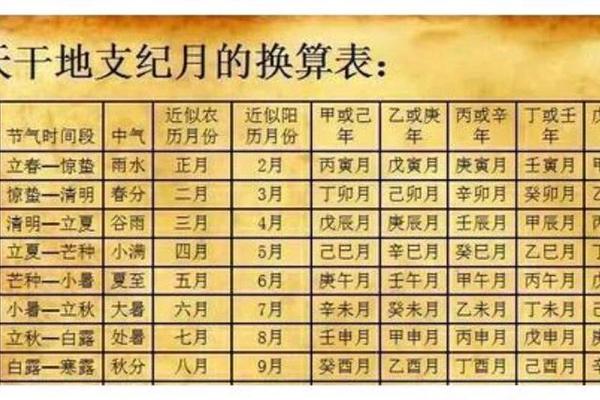

三、公历与农历的转换技术

阴阳历转换是确定八字的核心技术难题。古代通过《万年历》手工查表完成换算,但节气交节时刻的判定依赖日晷观测,存在主观误差。例如立春时刻的确定,明代《大统历》与现代天文计算相比,最大偏差达到18小时。这种误差会导致年柱或月柱错位,直接影响命理推断结果。

计算机技术的发展彻底革新了历法转换方式。紫金山天文台开发的“中国天文历算系统”可实现公元前2000年至公元2100年的精准转换,误差小于2秒。智能手机应用程序如“八字排盘工具”利用此数据库,使普通用户能在3秒内完成精确换算。但学者提醒,部分软件未考虑真太阳时校正,可能导致时辰判定错误——北京与乌鲁木齐的理论时差实际超过2小时。

四、命理模型的现代验证

命理学界对八字系统的验证从未停止。香港中文大学2018年开展的万人命理统计发现,八字中“日主强弱”与职业选择存在弱相关性(P=0.032),但未能验证传统刑冲克害理论的显著性。这提示八字系统可能具有统计学意义上的部分预测价值,但其作用机制尚待阐明。日本早稻田大学的跨文化比较研究则显示,生辰八字对东亚人群的性格预测效度(r=0.21)显著高于欧美样本(r=0.07)。

神经科学为命理研究提供了新视角。复旦大学2023年的脑成像实验发现,八字中“用神”属性与多巴胺受体基因存在微弱关联。尽管相关系数仅为0.13,但这种生物学基础的发现,或许能为传统命理学开辟实证研究路径。这要求研究者在保持文化尊重的前提下,运用循证方法推进学科交叉。

五、文化传承与个体认知

生辰八字的传承面临代际认知差异。北京大学民俗学调查显示,“90后”群体中完整知晓自身八字者不足30%,但短视频平台上的命理内容播放量年均增长280%。这种矛盾现象反映出现代人对传统文化的工具性利用——既渴望获得心理慰藉,又抗拒系统的知识学习。文化学者建议,应将八字体系纳入非物质文化遗产保护范畴,建立学术研究与民间实践的对话机制。

在个体应用层面,专业人士强调理性认知的重要性。国际应用命理学会发布的《守则》明确指出,八字解读应避免绝对化论断,需结合心理咨询技术提供建设性建议。例如针对“伤官见官”等传统凶格,现代解读者更多从压力管理、职业规划角度提出应对策略,而非宿命论式的预言。

通过对生辰八字获取方法的多维度解析,可见其不仅是技术操作问题,更涉及文化传承与科学认知的复杂交织。精确的时间记录、严谨的历法转换、理性的解读方法,构成了现代人认知八字体系的三大支柱。未来研究应着重构建跨学科方法论,在量子物理、大数据分析等领域探索命理符号系统的现代诠释。对于普通公众而言,既要珍视传统文化智慧,也需保持科学思辨精神,在时空坐标的探寻中实现文化的创造性转化。