汉字是中华文化的基因库,而偏旁部首则是构成这种基因的基本单位。在众多部首中,倒八字旁(丷)以其独特的形态承载着跨越千年的文化记忆。从商周甲骨文中的象形符号,到现代汉字中的抽象构件,这一看似简单的笔画组合,不仅是汉字结构中的常见元素,更在音、形、义的演变中映射出古代社会的思维模式。例如,“兰”字中的丷象征花瓣,“关”字中的丷代表门闩,“兑”字中的丷则暗含交换之意,其多义性恰似一把钥匙,为我们打开理解汉字深层逻辑的大门。

历史长河中的形态蜕变

倒八字旁的起源可追溯至甲骨文时代。在早期文字中,丷多用于表示对称或并列的物体,如《说文解字》所载“丷,物初生之题也”,其形制常被用于描绘植物萌芽、器物组合等场景。商代青铜器铭文中的“并”字,即以两个倒八字旁并列构成,直观展现了古人对“成双成对”概念的图形化表达。

至秦汉时期,篆书向隶书的转变使丷的形态趋于规范化。湖北云梦睡虎地秦简中,“兑”字的倒八字旁已脱离象形特征,转而成为纯粹的表意符号。文字学家裘锡圭曾指出,这种抽象化过程实则为汉字适应书写效率需求的必然选择——当竹简成为主要书写载体时,笔画简化成为趋势,倒八字旁正是在此过程中完成了从具象到抽象的转型。

结构功能中的双重属性

作为汉字构件的丷,兼具表意与表音的双重功能。在“曾”字中,丷与“日”“曰”组合,既暗示蒸器上方的热气(表意),又作为声旁参与发音(表音)。这种双重性在《广韵》中得到印证:“曾,作滕切,从丷从曰”,说明早在中古时期,古人已系统认知其结构属性。

现代汉字中,丷的构字能力持续扩展。据统计,《通用规范汉字表》内包含丷的汉字达87个,其中既有“弟”“兑”等传统字,也有“兹”“养”等经过简化的新字形。清华大学黄德宽教授团队通过计算机字形分析发现,丷在左右结构中多作修饰部件(如“兹”),而在上下结构中常为核心表意单元(如“关”),这种位置差异深刻影响着汉字整体的语义生成机制。

书法艺术里的美学意蕴

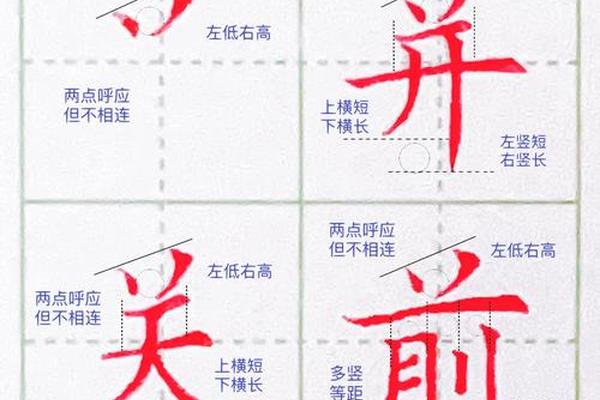

在书法创作中,倒八字旁的运笔技巧堪称考验功力的试金石。王羲之《兰亭序》中的“兰”字,其丷部以露锋起笔,中段提按分明,末端回锋收势,两个笔画看似对称实则暗藏变化,恰合“和而不同”的审美理想。宋代米芾更在《海岳名言》中强调:“凡作丷者,须有顾盼之姿”,道出了笔画间动态呼应的重要性。

不同书体对丷的处理方式折射出时代审美变迁。北魏碑刻中的倒八字旁多作方折处理,棱角分明尽显雄浑之气;唐代褚遂良楷书中的丷则圆润饱满,体现盛世的雍容气度。当代书法家孙晓云曾通过实验发现,将丷的夹角控制在60°-75°之间最符合视觉平衡,这一数据为传统书论提供了科学注脚。

数字时代的传承挑战

在计算机字库设计中,倒八字旁的标准化面临技术困境。早期点阵字体因分辨率限制,常将丷简化为两个短竖,导致“兑”与“兄”等字产生形近混淆。北大方正字库首席设计师朱志伟透露,为在屏幕显示中保持丷的辨识度,设计师需对其弧度、夹角进行毫米级调整,甚至专门开发矢量锚点算法。

文字教育领域的研究同样值得关注。北京师范大学认知心理学团队实验表明,初学者对包含丷的汉字记忆准确率比普通汉字低12%,主要源于其非对称结构的认知负荷。这提示教育者需创新教学方法,例如通过动画分解笔画关系,帮助学生建立结构认知模型。

文明基因的当代启示

倒八字旁的演化史实为汉字适应性的微观标本。从甲骨文的具象描摹到数字符号的抽象表达,其形态变迁印证着“简而不减”的文字发展规律。在全球化语境下,这种既保持文化内核又拥抱技术变革的特质,为传统文化传承提供了方法论启示。

未来研究可向两个方向深入:其一,借助人工智能技术建立丷部汉字动态数据库,追踪其形义关联的历时性变化;其二,开展跨文化比较研究,探究类似构字元素在其他文字体系中的表现形态。正如语言学家周有光所言:“每个偏旁都是文明的切片”,对倒八字旁的持续解读,终将让我们更深刻地理解汉字何以成为中华文明绵延不绝的密码。