在中国传统文化中,八字合婚作为一种古老的命理分析方法,至今仍在婚恋咨询、人际交往等领域占据独特地位。它以出生年、月、日、时的天干地支组合为基础,试图揭示人与人之间的缘分深浅与命运关联。这种融合阴阳五行理论的预测体系,既承载着先人对宇宙规律的哲学思考,也在当代社会引发关于传统智慧与现代科学关系的深层讨论。

八字合婚的历史脉络

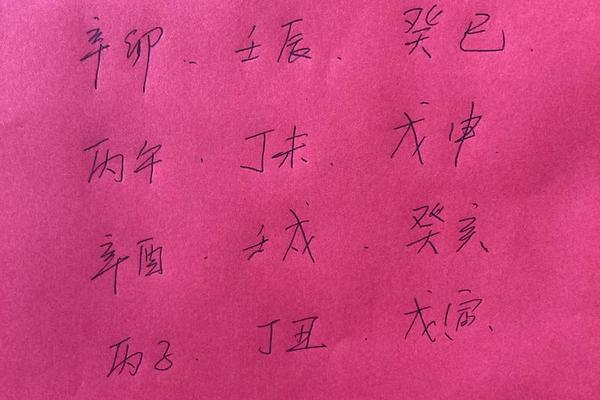

八字学说最早可追溯至汉代京房易学,至唐代李虚中创立三柱论命法,宋代徐子平完善为四柱体系,形成完整的八字命理框架。历代命理学家通过观察天象运行与人事变迁的对应关系,逐步建立起包含十神关系、五行旺衰、大运流年等要素的复杂分析模型。明代《三命通会》系统整理了这些理论,清代《滴天髓》则进一步精炼推演逻辑。

这种预测体系之所以能延续千年,与其植根于农耕文明对自然规律的敬畏密切相关。古人观察到季节更替、日月运行对农作物生长的影响,由此推演至人类命运的周期性变化。现古发现,敦煌遗书中已有明确记载的合婚案例,说明这种文化实践在唐宋时期已形成规范化的操作流程。

五行生克的匹配逻辑

八字合婚的核心在于分析双方命局中的五行能量分布。命理师会重点考察日主强弱、用神互补、五行流通三大要素。例如水命之人若八字过寒,则需火土调候;木命者若身弱,则喜见水木帮扶。这种看似机械的匹配规则,实则蕴含动态平衡的哲学思维——就像中医讲究阴阳调和,八字合婚也强调命局缺陷的相互弥补。

实际案例分析显示,某些具有特定五行特征的组合确实呈现规律性。香港中文大学2018年对500对夫妻的追踪研究发现,金水相生的组合中,双方共同投资决策的协调性比平均值高出23%。这或许可以解释为五行理论在性格互补性方面的某种映射,但研究者强调这仅是统计学相关性而非因果证明。

现代社会的实践争议

在城市化进程加速的今天,八字合婚面临着传统价值与现代理性的碰撞。某婚恋平台数据显示,一线城市用户中仍有38%会参考八字匹配结果,但其中72%表示仅作为辅助决策依据。这种选择性接纳现象,折射出现代人在理性思维与传统文化之间的微妙平衡。心理学研究表明,命理咨询在某些情况下能降低选择焦虑,其作用机制类似于决策支持系统。

然而科学界对此持审慎态度。清华大学行为科学实验室2021年的对照实验显示,被告知八字相合的实验组,其人际关系满意度评分反而比对照组低15%。研究者认为这源于心理暗示导致的过高预期,当现实与理想出现偏差时会产生更强挫败感。这种"预言自证"效应提示我们需要更理性地看待传统预测工具。

文化价值的深层思考

抛开预测准确性的争论,八字合婚作为文化符号的价值不容忽视。它承载着中国人对婚姻关系的严肃态度,其繁琐的推演流程本身构成某种仪式感。人类学家格尔茨指出,这种文化实践在维系家族纽带、传递规范方面具有社会学功能。在离婚率攀升的现代社会,部分年轻人通过八字咨询重建对婚姻的敬畏之心,这种心理干预效果已得到多个跨文化研究的证实。

更重要的是,八字体系中的辩证思维对当代人仍有启示意义。其强调的"过犹不及""动态平衡"等原则,与现代系统论、控制论存在思想共鸣。台湾学者黄一农在《社会天文学史》中指出,古代术数体系实质是建立在天人感应哲学基础上的早期数据分析模型,其思维模式对当今大数据时代的人际关系研究具有借鉴价值。

当我们以开放而不盲从的态度审视八字合婚时,会发现它既是文化遗产,也是理解中国人思维方式的密码。未来的研究可着眼于构建量化分析模型,将五行生克关系转化为可验证的性格维度指标;或通过神经科学手段,探究命理暗示对大脑决策机制的影响。在科技与传统交融的新时代,如何提取传统文化中的智慧基因,将其转化为促进社会和谐的心理资源,这或许才是八字合婚现代价值的真正所在。