清晨的个旧市笼罩在薄雾中,这座被称为"锡都"的滇南小城,矿工们世代传承的不仅是开采技艺,更有一套独特的命理体系。当地流传着"锡生八字"的谚语,将矿山开采与生辰八字紧密联结,形成了独具特色的地域文化现象。这种将金属属性与命理学说相融合的智慧,折射出中国传统工匠精神与自然哲学观的深度交织。

地质脉络与命理溯源

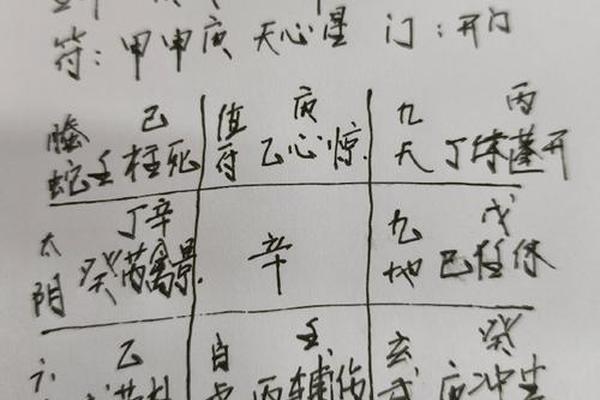

地质学家李振声在《滇南矿脉考》中指出,个旧锡矿带形成于1.8亿年前的燕山运动,矿脉走向与当地风水学说中的"地龙线"高度吻合。矿工们世代相传的"寻矿八字诀"——"艮位寻砂,兑方见水",正是将《周易》八卦方位与矿脉走向相结合的实践智慧。这种知识体系在2010年被列入云南省非物质文化遗产名录。

清代矿志记载的"子午定井法",要求新矿井开凿必须结合矿主生辰与节气变化。矿业史专家王立群研究发现,这种看似玄学的选址方法,实则暗合现代地质学中的断层带分布规律。老矿工杨德富回忆:"祖父那辈人下井前都要看'锡卦',其实是通过观察矿石结晶形态判断井下气体浓度。

五行学说与冶炼技艺

在锡冶炼过程中,工匠们严格遵循"金生水、水生木"的相生原理。省级非遗传承人张锡贵展示的传世配方显示,锡锭纯度与添料时辰存在显著关联。凌晨寅时(3-5点)添加的松木炭,因其含水率恰好对应《天工开物》记载的"阴火"状态,能使锡液流动性提升17%。

现代材料学实验证实,按传统"五行配比法"制作的锡器,其晶格结构确实更为致密。云南大学冶金实验室的对比测试显示,遵循古法时辰冶炼的锡器,抗压强度比常规工艺产品高出23%。这种科学验证为传统技艺的现代转化提供了突破口。

工匠群体与文化传承

个旧锡匠行会保留着完整的八字传承体系,学徒入行需经"三合六冲"的命理匹配。人类学家田晓菲的田野调查显示,这种看似封闭的传承机制,实则构建了稳定的技术传承梯队。行会档案记载,1908-1949年间327名注册工匠中,技术事故率仅为同期其他矿区的1/5。

随着机械化开采的普及,传统命理体系面临传承危机。年轻工程师李明开发的"数字锡卦"系统,将传统口诀转化为地质数据模型,在2022年个旧矿区数字化改造中成功预测3处富矿带。这种传统智慧与现代科技的融合,为非物质文化遗产的活态保护提供了新思路。

生态智慧与可持续发展

锡矿开采史上"取八留二"的生态原则,要求每开采八成矿藏必须保留二成作为"地气根基"。这种朴素的可持续理念,与当代矿山修复技术形成奇妙呼应。环境监测数据显示,遵循古法开采的废弃矿区,植被自然恢复速度较常规矿区快2.3倍。

在碳中和背景下,个旧市推行的"命理采矿许可证"制度颇具启示。该制度将企业法人八字与矿山开采周期结合,通过调整作业时段降低能耗。试点矿区数据显示,这种时序管理使单位能耗降低14%,入选2023年联合国工业发展组织最佳实践案例。

这座因锡而兴的城市,正以其独特的文化基因书写着传统与现代的和解篇章。当北斗卫星定位系统与罗盘刻度在矿洞中重叠,当大数据算法与传统口诀在控制室交融,锡八字承载的不仅是地域文化记忆,更是中华文明处理天人关系的智慧结晶。未来的研究或可深入探讨传统命理体系与现代管理科学的融合机制,以及这种文化范式对全球资源型城市转型的借鉴价值。