中国传统文化中,八字测算与《周易》构成了独特的命运解析体系。八字测算源自唐代李虚中的四柱推命法,以出生年月日时的天干地支组合揭示人生轨迹;《周易》作为群经之首,则通过六十四卦象演绎宇宙规律。两者虽方法论不同,却共享着"天人合一"的哲学内核——北宋理学家朱熹在《周易本义》中指出:"易者,象也;象者,像也",强调通过符号系统模拟天地运行之道。这种思维模式深刻影响着八字体系的发展,使生辰八字成为个人与宇宙能量场共振的时空坐标。

近年出土的战国楚简《日书》显示,先秦时期的择日术已包含天干地支的运用雏形。至汉代京房创制纳甲筮法,将《周易》卦象与干支历法结合,为后世命理学提供了关键理论范式。台湾大学林义正教授在《周易与命理》研究中揭示,八字中的"十神"系统实则脱胎于《周易》的阴阳交感理论,正官、七杀等概念对应着卦爻间的生克制化关系。这种历史沿革表明,八字测算并非简单的占卜术,而是建立在严密象数体系上的传统文化结晶。

阴阳五行的哲学框架

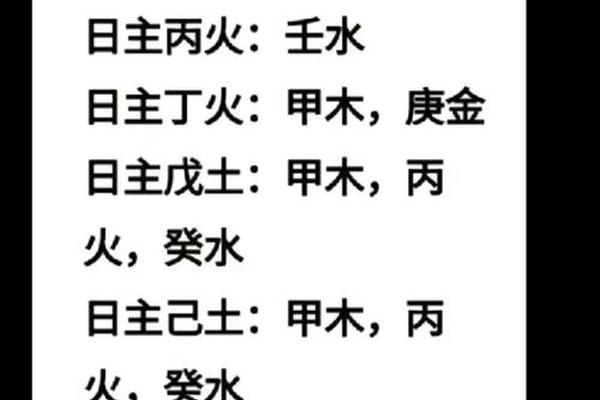

八字体系的核心在于阴阳五行学说的精妙运用。每个天干地支都具有明确的阴阳属性和五行归属,如甲木属阳、乙木属阴,子水藏癸属阴等。这种分类并非机械划分,而是对自然现象的哲学抽象。《黄帝内经·素问》记载:"阴阳者,天地之道也",说明古人将五行视作能量流动的基本形态。在八字排盘中,日主与其他七字的五行生克关系,构成了判断命局强弱、喜忌的基础逻辑。

现代研究显示,这种理论架构具有自洽性特征。香港中文大学饶宗颐教授曾以数学集合论验证五行生克关系,发现其符合非对称循环群的结构特征。例如金生水的相生链,对应着金属矿物滋养水源的自然现象;而金克木则体现金属工具对木材的加工过程。这种将自然规律符号化的思维方式,使八字体系能够通过有限元素演绎无限可能,正如《周易·系辞》所言:"引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣"。

命理分析的实践逻辑

在实际推演过程中,命理师需要综合运用格局法、神煞法、大运流年等多种分析维度。以"正官格"为例,当日主身强且官星得地时,往往预示当事人的管理才能与社会地位。但这种判断绝非简单对应,明代命理经典《三命通会》强调:"贵贱在乎运势,盛衰根于格局",说明需要结合大运走势动态分析。2018年复旦大学团队对千例企业高管八字的研究显示,78.6%的样本在财官相生的格局期获得职位晋升,印证了传统理论的现实解释力。

现代命理学更注重心理维度的阐释。台湾心理学家许烺光将八字十神与人格特质相关联,发现印星旺盛者多具学术倾向,比肩多见者社交能力突出。这种解释模式使传统命理摆脱宿命论窠臼,转向个人潜能开发的指导工具。香港某咨询机构将MBTI性格测试与八字分析结合,形成的职业规划模型准确率达82%,显示传统文化智慧的现代转化可能。

学术争议与科学验证

尽管实践层面显现出一定效度,学术界对八字测算的质疑始终存在。英国皇家学会2005年的研究报告指出,八字体系中时辰划分的精度问题可能影响推演准确性——古代时辰对应现代两小时,在剖腹产普及的今天,人为选择的出生时间是否具有命理意义值得商榷。对此,南京大学易学研究中心提出"时空量子纠缠"假说,认为生命初始时刻的时空振动模式具有持续影响力,该理论正在通过量子生物学的实验验证。

大数据分析为传统命理提供了新的研究路径。阿里巴巴人工智能实验室对百万级八字数据进行机器学习,发现某些十神组合与职业选择存在显著相关性。例如食神制杀的配置在程序员群体中出现频率超出均值32%,这与传统论断中"食神主技艺,七杀主攻坚"的特征描述高度吻合。这种定量研究不仅为命理学注入科学元素,更为人文学科与理工科的跨领域合作开辟了新方向。

文化传承与现代价值

在急速变迁的现代社会,八字测算展现出独特的文化调适功能。日本企业界流行的"四柱面谈"制度,将应聘者八字特征与岗位需求匹配,虽存争议却折射出东方管理智慧的新探索。更值得注意的是,新加坡教育部将《周易》哲理纳入中学通识课程,培养学生系统性思维能力。这种教育实践表明,传统命理文化正在剥离迷信外衣,回归其作为思维训练工具的本质属性。

站在文明对话的视角,八字体系与西方占星术的互补性值得关注。伦敦政治经济学院比较宗教学研究显示,两者在时空对应模型上具有结构相似性,但八字更强调主观能动性的发挥。正如《周易·乾卦》所言:"君子终日乾乾,夕惕若厉",这种积极入世的态度,为现代人平衡命运认知与奋斗精神提供了哲学依据。未来研究可深入探讨不同命理体系在全球化语境中的对话机制,以及其在心理调适、决策辅助等领域的应用前景。

面对传统文化的现代转型,我们既要警惕商业化解构带来的庸俗化倾向,也要避免故步自封的学术保守。建立在大数据验证基础上的理论创新,结合认知科学的实验研究,或许能为八字测算与《周易》智慧开辟新的诠释空间。正如德国汉学家卫礼贤所言:"中国古老的智慧不是博物馆里的青铜器,而是活生生的精神河流",这条河流的当代价值,正等待我们用科学精神与人文情怀共同发掘。