在殷墟甲骨文出土的龟甲上,考古学家发现了最早的"八"字雏形——两条对称的刻痕。这个看似简单的符号,历经商周青铜铭文、秦篆汉隶的演变,最终定格为横竖相交的现代汉字。英国符号学家查尔斯·桑德斯·皮尔斯在《符号学基础》中指出,人类文明史上最持久的符号往往具有几何简性,八字符号正是凭借其完美对称性,成为跨越语言壁垒的通用符码。

三星堆遗址出土的青铜神树底座上,八道放射状纹饰环绕中心日轮;《周易·系辞》记载"八卦成列,象在其中",八字符号被赋予宇宙秩序的表征功能。美国汉学家艾兰在《水之道与德之端》中分析,早期文明不约而同选择八作为基数,源于人类对空间方位(四方四隅)和时间周期(八节八风)的认知本能。这种数字崇拜在玛雅文明的历法体系和印度吠陀经的曼陀罗图案中皆有印证。

二、哲学维度:阴阳交感的宇宙图示

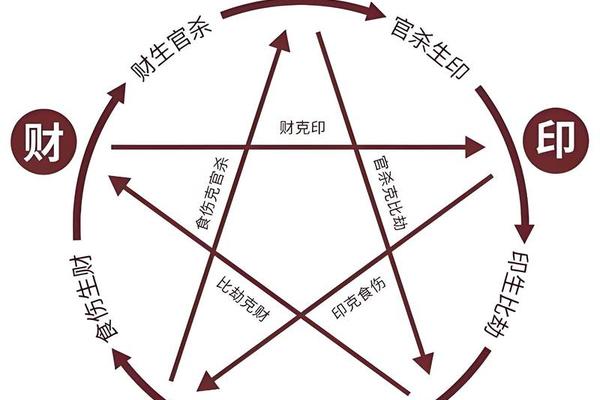

《周易·说卦传》将八字符号升华为"天地定位,山泽通气"的哲学模型。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中构建的先天八卦图,通过阴阳爻线的排列组合,演绎出六十四种卦象对应自然万物的变化规律。这种二进制思维模式,启发了莱布尼茨发明现代计算机的灵感。德国哲学家黑格尔在《哲学史讲演录》中赞叹:"《易经》包含着中国人的智慧,而八卦则是这种智慧最精妙的数学表达。

在道家修炼体系中,八字符号演化为内丹术的周天运行图式。明代丹经《性命圭旨》描绘的"八脉九窍"学说,将人体视为微观宇宙,任督二脉构成垂直轴线,带脉环腰形成水平线,恰似动态的八字符号。现代量子物理学家卡普拉在《物理学之道》中发现,这种天人合一的思维模式,与量子场论中的对称破缺原理存在惊人的相似性。

三、艺术嬗变:造型美学的永恒母题

敦煌莫高窟第257窟的北魏壁画中,飞天衣袂形成的流动八字,创造出"吴带当风"的视觉韵律。文艺复兴时期,达芬奇在《维特鲁威人》手稿中,将人体置于方圆构成的八边形框架,这种黄金分割构图与东方八字美学异曲同工。日本建筑家隈研吾设计的"八字屋顶",通过双向倾斜的屋面角度,既满足抗震需求,又暗合传统风水中的气场流通原理。

在当代数字艺术领域,八字符号获得新的表现形式。新媒体艺术家池田亮司的装置作品《数据·场》,用激光束在空间中交织出动态八字矩阵,象征信息时代的能量流动。这种虚实相生的创作手法,呼应着《道德经》"大曰逝,逝曰远,远曰反"的哲学循环,为古老符号注入现代性诠释。

四、社会镜像:集体记忆的象征载体

明清科举考场平面多呈八字布局,暗喻"学而优则仕"的人生上升通道。这种空间符号学实践,被法国思想家福柯在《规训与惩罚》中视为权力运作的微观体现。现代企业办公楼常见的八字形大堂设计,既延续着传统风水学的"纳气"理念,又符合组织行为学中的权威建构需求,成为权力美学的物质载体。

在民俗仪式中,八字符号承载着集体心理诉求。闽南地区"做醮"仪式中的八卦米筛,湘西傩戏面具的八字纹饰,都发挥着祛邪纳吉的符号功能。法国人类学家列维-斯特劳斯在《结构人类学》中指出,这类仪式符号的本质是"将不可见的恐惧转化为可见的秩序",八字符号正是通过其稳定的结构特征,为人类提供心理安全屏障。

通向未来的文化基因

从甲骨刻痕到量子图腾,八字符号始终在解构与重构中延续生命力。它既是先民观测天象的计量工具,也是现代科学家探索暗物质分布的理论模型;既是文人寄情山水的审美范式,也是建筑师塑造空间的几何基准。在文化符号学家洛特曼看来,这种持续五千年的符号活力,源于其"开放的结构性与封闭的象征性"的完美统一。

随着脑科学研究的深入,学者发现人类视觉皮层对八字符号的对称形态具有优先识别机制,这为文化遗产的数字化传承提供了神经认知学依据。未来研究可深入探讨:在元宇宙建构中,八字符号如何平衡虚拟空间的沉浸感与传统文化的在场性?这个永恒旋转的符号,将继续书写人类认知世界的新维度。