汉字作为承载中华文明的核心符号系统,其构形规律始终与先民的思维方式紧密相连。"八"字偏旁作为汉字体系中极具代表性的构形元素,既是最早被识别的数字符号之一,又蕴含着深邃的哲学意蕴。从甲骨文时期以两笔斜画象征分割,到金文中逐渐形成稳定的对称结构,这个看似简单的符号承载着先民对空间划分、数量概念的最初认知。

在形声字的发展历程中,"八"字偏旁展现出独特的构字能力。如"分"字以刀剖物之形叠加"八"部,强化分割意象;"公"字取"八"象征多方共议的会意特征,这类构形逻辑印证了《说文解字》所载"八,别也"的本源意义。文字学家李学勤曾指出:"八字符号在汉字演进中始终保持着形义对应的稳定性,这使其成为观察早期汉字思维的重要窗口。

历史脉络中的符号演变

考古材料显示,商代甲骨文中"八"字的书写已形成固定范式,两笔相背的斜画构成约150度的夹角,这种特定角度可能源于契刻工具的运动轨迹。西周金文中,该符号开始出现弧度变化,部分铭文中的"八"字呈现两端微翘的形态,暗示着书写工具从刀刻向范铸的技术转型。

至秦汉简牍时期,"八"字偏旁的书写出现重要分化。睡虎地秦简中"公"字的"八"部呈现明显的波磔笔法,而马王堆帛书中的"分"字则保留着篆书笔意。这种分化印证了裘锡圭提出的"隶变过程中偏旁形变具有非同步性"的理论。值得注意的是,在魏晋南北朝碑刻中,"八"字符号开始出现装饰性变化,如洛阳龙门造像记中的"八"部末端带有钩挑,展现出书法艺术对文字构形的审美重塑。

哲学视野下的文化隐喻

《周易·系辞》"八卦相荡"的哲学命题,使"八"字符号超越了单纯的计数功能。宋代理学家朱熹在《周易本义》中强调:"八者,阴阳之变也",这种认知深刻影响了汉字构形。如"穴"字以"八"象征地气发散,"谷"字用"八"描绘水流分岔,均体现了古人以抽象符号具象化自然现象的能力。

在民俗符号体系中,"八"字偏旁衍生出特殊的文化编码。福建土楼建筑中常见的八角形制,暗合"八方向吉"的营造理念;中医典籍将"八髎穴"的命名与人体气机运行相关联。人类学家费孝通在《乡土中国》中论及:"这类符号化过程,实质是集体记忆在文字形态中的物化留存。

现代语境下的再诠释

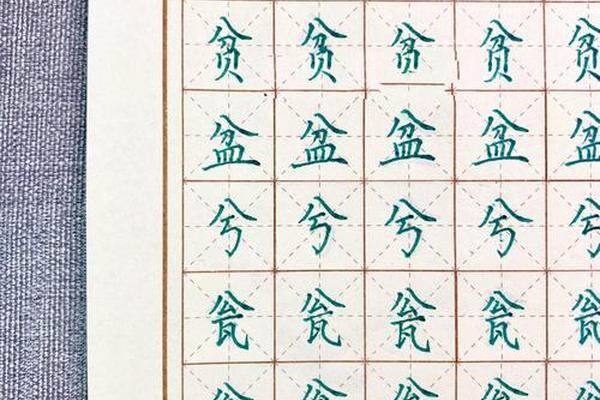

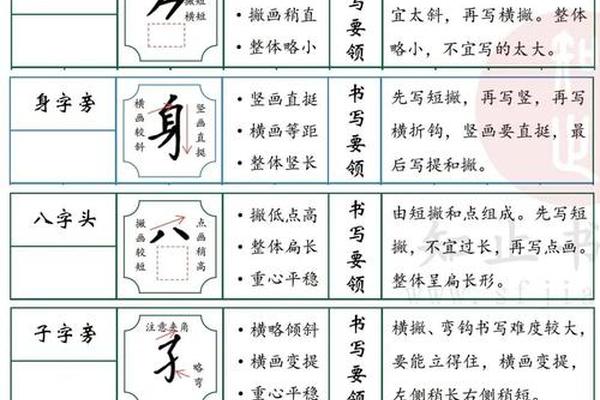

在当代汉字规范工作中,"八"字偏旁的标准化处理成为重要课题。1955年《汉字简化方案》对"兑""兮"等字的调整,反映出构形理据与书写效率的平衡考量。北大苏培成教授通过字形数据库分析发现:"包含'八'部的现代常用字中,83%保留了形义关联特征,证明传统构形法仍具有强大生命力。

数字时代为这个古老符号注入新活力。输入法设计中"八"部检索功能的优化,提升了生僻字输入效率;平面设计领域涌现出以"八"字符号为核心的视觉叙事作品。日本设计师原研哉在《设计中的设计》中特别提及:"汉字偏旁蕴含的几何美感,为现代设计提供了取之不尽的灵感源泉。

文明基因的当代启示

回望"八"字偏旁的演化轨迹,我们不仅看到文字符号自我更新的内在动力,更能触摸到中华文明连续性的深层密码。在汉字国际传播的实践中,深入解析这类基础构件的文化内涵,将有助于突破"汉字难学"的认知壁垒。未来研究可着重关注两个维度:一是利用人工智能技术构建偏旁演化模型,二是开展跨文化的符号认知比较研究,这将为理解人类文字起源提供新的视角。正如文字学家唐兰所言:"每个汉字偏旁都是凝固的智慧,等待后人用新的方法去解冻。