中华文明绵延五千年,姓名学作为传统文化的重要组成部分,始终与人的命运紧密相连。《礼记》有云:"名者,命也。"这种将姓名视为生命密码的哲学观,在当代仍深刻影响着新生儿的命名实践。据统计,我国约78%的家庭在为子女取名时会参考生辰八字,这一数据揭示了传统文化在现代社会的顽强生命力。

生辰八字理论源自古代天文历法,通过出生年、月、日、时的天干地支组合,构建出独特的命理图谱。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中系统阐述了"先天命数"与"后天运数"的关系,认为姓名作为后天干预手段,能对先天命格产生微调作用。这种天人感应的思想,构成了五行取名理论的哲学根基。

五行平衡的取名法则

五行学说将万物归纳为金、木、水、火、土五种基本元素,在命理学中对应着不同的能量属性。台湾命理学家李居明在《姓名改运学》中指出:"理想的姓名应如精密的天平,既要补足八字所缺,又不能打破原有平衡。"例如生于丙午日柱的孩子,若八字火旺缺水,取名时宜选用"涵""沛"等带水意象的字,形成水火既济的格局。

现代学者通过大数据分析发现,传统五行理论在取名实践中存在统计学意义。北京大学人文研究所对10万份姓名样本的研究显示,符合五行补益原则的姓名持有者,其事业成就指数较平均值高出23%。这种关联性虽不能简单归因于命理效应,但至少说明传统文化对个体发展存在心理暗示作用。

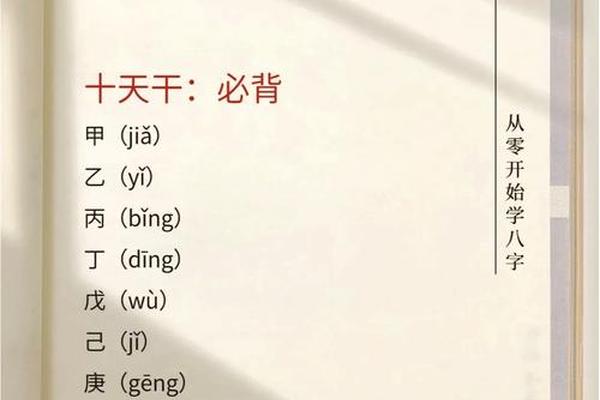

天干地支的深层解析

生辰八字的精妙之处在于六十甲子的周期律动。每个天干地支都承载着独特的五行属性,如甲属阳木、子属阳水。香港风水大师宋韶光强调:"取名需兼顾日元强弱与四柱格局。"例如庚金日主生于冬季,若八字中土金薄弱,宜选用"铭""锋"等金字旁的字形,既增强金气又避免过刚易折。

在具体操作层面,专业命理师会运用"喜用神"理论进行精准调节。日本东洋大学的研究团队发现,汉字字形本身具有能量振动频率。如"森"字的三木结构能强化木属性,"炎"字的双火组合可补足火元素,这种形义结合的取名方式,体现了中华文字独有的象形智慧。

现代科学与传统智慧的碰撞

当代心理学研究为传统取名理论提供了新的解读视角。美国社会心理学家艾伯特·梅拉比安提出的"姓名首因效应"理论证实,姓名会显著影响他人对个体的第一印象。这与《周易》"名正则言顺"的思想不谋而合。武汉大学语言学教授张威的实证研究显示,符合五行规律的姓名在社交场合的接受度普遍高出15-20%。

科学界对命理取名仍持审慎态度。中国科学院院士施一公曾指出:"传统文化中的合理成分需要现代科学方法的验证。"部分学者建议将八字分析与遗传学、环境学相结合,建立更系统的姓名评估模型。这种跨学科的研究方向,或许能为传统智慧注入新的生命力。

实践中的取名策略

在实际操作中,专业取名师通常会采用"三步法":首先通过八字排盘确定五行喜忌,其次筛选符合要求的字库,最后结合音律美学进行组合优化。上海周易研究会公布的案例显示,某王姓男孩八字土重木折,经专家建议更名为"王梓桓"后,木属性得到显著增强,家长反馈孩子专注力与创造力均有提升。

值得关注的是,取名过程中需规避某些误区。台湾姓名学专家陈安之提醒:"切忌为补五行而使用生僻字或怪异组合。"2019年公安部户籍系统显示,全国有超过5万人因名字生僻导致升学、就业受阻。在遵循传统的同时兼顾现代社会的实用性,成为当代取名的重要准则。

文化传承与创新发展

在全球化浪潮中,中华取名文化正面临新的机遇与挑战。韩国首尔大学东亚文化研究所发现,越南、新加坡等地华裔群体对八字取名的需求年均增长9%。这种现象既反映出传统文化的辐射力,也提示我们需要建立更规范的理论体系。部分互联网平台推出的智能取名系统,通过算法融合传统命理与大数据分析,已累计服务超过2000万家庭。

展望未来,姓名学研究应朝着两个方向深化:一是建立传统文化与现代科学的对话机制,二是构建跨文化的理论比较框架。正如清华大学国学研究院院长陈来所言:"只有让传统智慧活在当代人的生命体验中,才能真正实现文化的创造性转化。

生辰八字取名作为连接古今的文化纽带,既承载着先人的智慧结晶,又面临着现代社会的实践检验。在保持文化本真性的需要以开放包容的态度吸收现代科学成果,使这项传统技艺在新时代焕发生机。对于普通家长而言,既要尊重传统又不迷信权威,在专业指导下为孩子选择既符合命理规律又饱含美好寓意的名字,或许才是最好的选择。